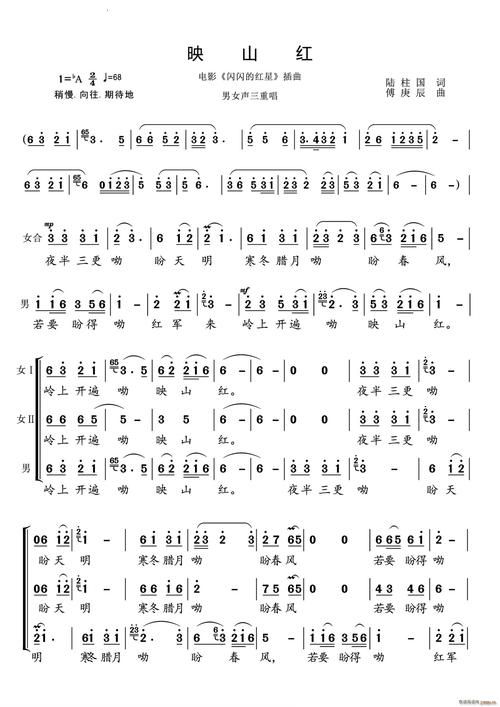

你有没有过这样的时刻:一首老歌突然响起,眼前就浮现出某个画面,心里某个角落被轻轻撞一下?对很多人来说,刘欢的映山红就是这样的存在。它不像当下的流行歌那样抓耳,却总能在某个安静的深夜,或是某个举国同庆的时刻,让人跟着哼唱,眼角莫名发热。这到底是一首怎样的歌?刘欢又在这首“老歌”里,藏了什么让人无法抗拒的秘密?

“夜半三更哟,盼天明”——一首歌的“出生密码”

要懂刘欢的映山红,得先回到这首歌的“源头”。1974年,电影闪闪的红星上映,里面有一首插曲,叫映山红。那时的人们还没听过“流行音乐”,但这首歌却像长了翅膀,从银幕飞进千家万户——先是小孩子在弄堂里跟着哼“岭上开遍哟映山红”,接着是大人们在田埂上低声唱“映山红哟映山红,英雄儿女血染成”。

谁能想到,几十年后,这首歌会以另一种形式“红”遍大江南北?词作者邬大为和魏宝贵,当年在江西采风时,看到漫山遍野的映山红,突然想起那些为新中国牺牲的红军战士。“血染成”三个字,不是夸张,是他们亲眼见过的:很多烈士牺牲后,乡亲们把他们的遗体埋在山脚下,第二年春天,坟头就开满了红艳艳的映山红。

所以,映山红从来不是一首“写景”的歌,它是一封“家书”,是老百姓想对烈士说的话:“我们记得你们,现在的好日子,是你们用命换的。”

“一颗红星头上戴,革命的红旗挂两边”——刘欢的“重新翻译”

提到映山红,很多人的第一反应是“原版”。没错,邓玉华老师的演唱太经典了,柔中带刚,像妈妈在讲故事。但刘欢的版本,却让这首歌有了“新灵魂”。

2019年,在歌手·当打之年的舞台上,58岁的刘欢唱了映山红。他没有用华丽的编曲,也没有炫技的高音,就一把吉他,一个简单的钢琴伴奏,开口却像“老朋友推门进来”——嗓音还是那么厚,但多了岁月的沉淀;咬字还是那么清晰,却像把每个字都“揉”进了心里”。

最让人记住的,是那句“若要盼得哟红军来,岭上开遍哟映山红”。原版唱得轻柔,像是在等待;刘欢却把“红军来”三个字唱得重了些,像是在说“我们知道,你们一定会回来”。还有副歌的“映山红哟映山红,英雄儿女血染成”,他没有刻意去“煽情”,但声音里带着一种“不得不说的重量”,像是替那些没说完话的烈士,把“血染成”三个字,轻轻放在了你心上。

有人说:“刘欢不是在‘唱’,是在‘讲’——讲一个我们都懂,却没说出口的故事。”

“小小竹排江中游”——为什么这首歌能“跨时代”?

你可能觉得:“老歌嘛,就是适合长辈听。”但奇怪的是,很多90后、00后,听到刘欢的映山红也会红了眼眶。

为什么?因为这首歌里,藏着我们这代人需要的“答案”。我们总在问:“努力的意义是什么?”映山红告诉我们:“意义,是让后来的人不用再流血,能安心看岭上的映山红。”我们总在焦虑:“未来会好吗?”映山红回答:“会啊,当年他们盼着我们过上好日子,我们现在正活在他们期盼的样子。”

去年国庆,一个00后朋友在朋友圈发了段视频:他爷爷戴着老花镜,跟着电视里的刘欢哼映山红,一边哼一边抹眼泪。配文说:“爷爷说,他年轻时唱这首歌是为了‘记住’;我现在唱这首歌,是为了‘不忘记’。”

你看,好的作品从不是“过去式”。它像一粒种子,埋在不同时代的人心里,会长出不同的芽,但根,永远是我们共同的“来时路”。

“映山红哟映山红,英雄儿女血染成”——真正的“红”,是刻在骨子里的

其实,刘欢唱这首歌时,自己也很动情。有一次采访,他说:“每次唱到‘血染成’,就会想起当年在学唱这首歌的时候,老师告诉我们,这是用生命换来的旋律。现在唱,是在告诉年轻人,‘红’不是颜色,是记忆。”

是啊,映山红的“红”,是映红了大山的映山红,更是刻在我们心里的“中国红”。它提醒我们:别走太快,回头看看——那些长眠在地下的英雄,那些用生命点亮黑夜的人,他们从未离开。

下次再听到刘欢的映山红,不妨跟着哼几句。不用刻意“理解”,只要记得:你每一次轻轻的哼唱,都是在对那些“英雄儿女”说一句:“我们记得,你们看到了。”

这,或许就是一首歌,能跨越半个世纪,依然让人“破防”的真正原因。