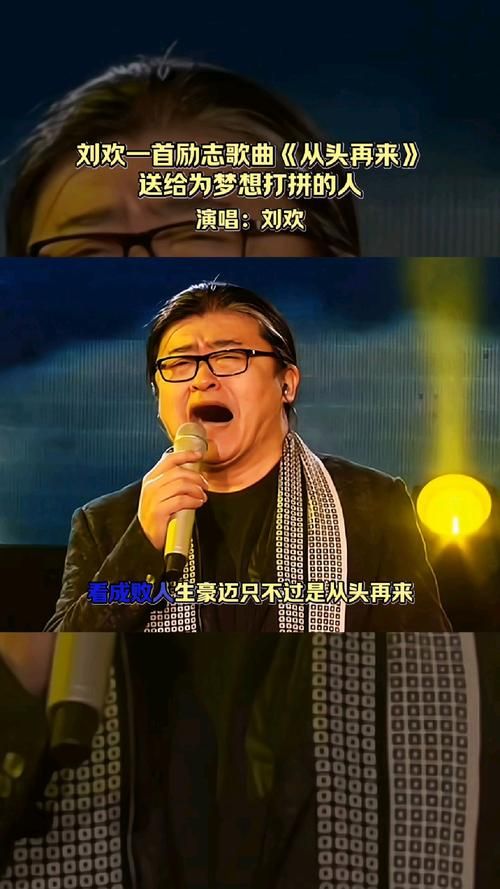

提起刘欢,咱们脑子里第一个蹦出来的,大概率是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是弯弯的月亮里温柔的声线,是当年春晚舞台上那个戴黑框眼镜、唱歌永远走心的音乐才子。可鲜少人知道,这个在乐坛封神的男人,也曾被280斤的体重压得喘不过气,被冠心病吓得彻夜难眠。好在,在他人生最“狼狈”的这些年,有三个“不靠音乐吃饭”的朋友,像三棵老树,稳稳地托住了他——这么多年过去了,他们现在都过得怎样了?

第一个朋友:“老王,我的‘健身教练’兼‘情绪垃圾桶’”

老王本名王忠军,是刘欢大学时的同窗,后来成了影视公司老板,和圈里的名利场八竿子打不着。刘欢最胖的那几年,每次去北京饭店吃饭,总能撞见老王:他照例坐在角落,面前摆一盘水煮菜,看见刘欢挪着身子进来,叹口气,把菜单推过去:“别点那个红烧肉了,我让后厨给你蒸条鱼,少放盐。”

那时候的刘欢,胖到连鞋带都系不上,上楼梯得扶着栏杆喘半天。有次录节目,主持人打趣“刘欢老师这体重,能顶俩毛宁”,他笑着回,转身却偷偷抹眼泪。是老王,半夜开车到他家楼下,把摇下车窗的车灯当“床头灯”,坐在引擎盖上跟他聊天:“你唱弯弯的月亮的时候才160斤,那时候多潇洒?非要把自己吃成‘刘欢欢’啊?”

后来刘欢决定减肥,老王直接给他办了张健身卡,每天下班绕路去接他,去健身房就在楼下等。刘欢累得想放弃,老王就递上水:“你当年学英语,背单词背到凌晨三点,不也坚持下来了?减肥比背单词难?”如今刘欢体重稳定在180斤,依然会每周给老王打电话:“老王,今天吃的啥?我今儿早上测体重,又瘦了半斤!”而老王的影视帝国做得风生水起,却总说:“最骄傲的不是签了多少大牌,是看着刘欢从‘刘欢欢’变回‘欢哥’。”

第二个朋友:“李海,那个和我吵过架的‘音乐疯子’”

李海是作曲家,当年和刘欢合作北京纽约,两人为了一段旋律在录音棚吵了三天。刘欢说这旋律太“前卫”,李海拍桌子:“你当年唱少年壮志不言愁,不也被人说太吵?”后来吵累了,两人蹲在地上听录音带,刘欢突然笑:“你说的对,咱俩就是在较劲里把歌做好的。”

刘欢生病住院那阵,李海推掉了所有工作,天天往医院跑。他不聊音乐,就给刘欢讲自己儿子幼儿园的趣事,讲小区里谁家狗又生了崽。有次刘欢问:“我还能不能唱?”李海眼睛一亮:“咋不能?等你好了,咱俩再做一张专辑,你写词我作曲,谁也不服谁!”如今李海成了音乐学院教授,带的学生拿了不少奖,可他的手机屏保还是当年和刘欢在录音棚的合影,照片里两人头发都白了,却笑得和二十年前一样。

第三个朋友:“陈阿姨,把我当亲儿子的‘北京大妈’”

陈阿姨是刘欢家楼下的邻居,大他20岁,退休前是小学老师。刘欢刚结婚那会儿,房子小,陈阿姨就天天把刚做好的饭菜端过去:“你们年轻人上班忙,凑合吃哪行?我儿子跟你们差不多大,我得看着他吃热乎饭。”

刘欢最胖的时候,陈阿姨看不过去,直接到他家厨房“蹲点”:把白米换成糙米,冰箱里的可乐换成豆浆,还逼着他每天早上绕着小区走一圈。“不走?我给你打电话让你老婆来拧你胳膊!”刘欢总说:“陈阿姨骂我,比我妈还疼人。”后来陈阿姨得了重病住院,刘欢推掉演唱会请假陪床,给她擦身、梳头,像伺候亲妈一样。如今陈阿姨八十多了,身体硬朗,刘欢每周都去看她,带她去公园听京剧,临走塞个红包:“陈阿姨,这钱您买点爱吃的,别给我省钱!”

有人说,娱乐圈的朋友就像流星,亮一下就没了。可刘欢的故事里,那些年陪他走过低谷的人,如今都在各自的生活里活得热气腾腾——老王的公司越做越大,却依然会听刘欢的歌掉眼泪;李海的学生成了新声代歌手,他却总说“比不上刘欢当年的一个转音”;陈阿姨的阳台上,还养着刘欢当年送她的那盆兰花,每年开得正好。

你看,生活这东西,最公平也最温柔:你对别人掏心窝子,别人就把真心还给你;你低谷时不离不弃,繁荣时自然有人为你鼓掌。刘欢常说:“我唱了半辈子歌,最骄傲的不是拿了多少奖,是有三群‘不图我啥’的朋友,在我需要的时候,一直在。”

这么想想,人这辈子啊,能有几个这样的朋友?比唱一首好汉歌还难,对吧?