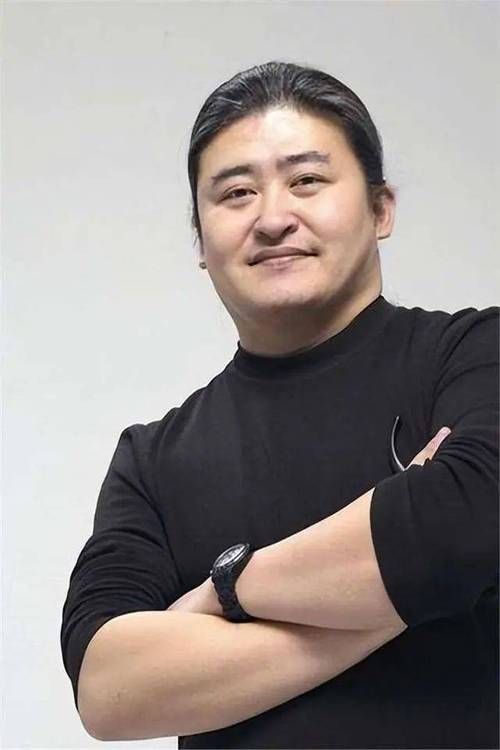

提起刘欢,乐坛大多数人想到的是他教科书级别的唱功、穿透灵魂的嗓音,或是好汉歌弯弯的月亮这些刻在时代记忆里的旋律。但比起舞台上光芒万丈的歌者,更少人知道——作为中央音乐学院的教授,他坐在导师席上时,眼睛里的光比追光灯更亮。

“他不是教你怎么唱,是教你为什么唱”

2012年中国好声音首播,刘欢戴着标志性的黑框眼镜,坐在导师椅上时不少观众嘀咕:“这严肃教授能懂流行音乐?”直到吉克隽逸唱完故乡,他拍案而起:“你声音里的山风、云影,那些我们没去过的地方,你都唱出来了。”后来很多人才知道,当时19岁的吉克隽逸根本没受过专业声乐训练,是刘欢一句一句抠“彝语发音的颗粒感”,告诉她“你的嗓子是天然的乐器,别用技巧砸碎它”。

三年后,袁娅维站在中国好歌曲舞台上,带着一首说散就散的小样。刘欢听完直接推了推眼镜:“你这转音是跟着心跳走的,但副歌缺了点‘骨头’。”转身就在键盘上弹了段和弦:“你试试把这里改成小调,让伤口自己说话。”后来袁娅维夺冠,采访里哭着说:“刘欢老师没教过我一个华丽的技巧,他让我明白,音乐是蘸着血写出来的。”

从“唱给他听”到“唱给全世界听”

刘欢的“得意门生”,似乎都有一个共性:他们站在台上时,身上总带着刘欢常说的“音乐的体温”。

比如李斯丹妮,当年在乘风破浪的姐姐里唱无乐不作又酷又飒,很少有人知道,她第一次见到刘欢是在大学课堂。刘欢听完她改编的摇滚版,没点评技巧,反而问她:“你为什么喜欢这首歌?如果它会说话,它想对谁说?”那天课后,李斯丹妮在操场走了三圈,突然懂了“音乐不是炫技,是把心里的话递到别人耳朵里”。后来她的舞台,总带着一种“我就是想唱给你听”的真诚。

更让人意外的是,连现在唱OST火遍全网的张杰,早年也受过刘欢的点拨。2007年快乐男声后,张杰拿着自己写的逆战去找刘欢,刘欢听完沉默了半分钟:“你的嗓子像把快刀,但不能总砍柴啊。”他带着张杰去见了作曲家捞仔,凌晨三点的录音棚里,两人掰着馒头改旋律:“这里留个气口,让听众喘口气;那句高音别拼全力,像耳边轻轻说个秘密。”后来的张杰,唱少年中国说时声音里有风,唱天下时眼中有光,都是当年那口“气”在支撑。

真正的传承,是让每个学生长出自己的翅膀

有人说“刘欢带学生,像养花”。他从不给固定配方,观察你的土壤适合种玫瑰还是仙人掌,再给阳光和雨露。

比如海来阿木,当年带着苦大仇深的不过人间来找他,刘欢听完问:“你唱的是穷,还是不甘?”海来阿木愣住了,刘欢指着窗外:“你看那卖早点的阿姨,她摊煎饼的手比树皮还糙,可她唱‘今天的饼真香’时,眼睛比星星还亮。你的穷要唱出对生活的劲儿,不是卖惨。”后来海来阿木的不过人间,成了多少人深夜的“救命歌”,不是因为他唱得惨,而是他把“不甘”唱成了“明天还要向前走”。

还有唱阿刁的谭维维,刘欢曾在课堂上说她:“你的嗓子像块好玉,别总想着雕成流行的样子。”后来她扎进山里找老调子,把华阴老腔一声喊唱上央视春晚,刘欢在台下看哭了。他说:“我就知道,这姑娘能把黄土唱成金子。”

结语:好的导师,是学生音乐里的“隐形DNA”

现在回头看刘欢的“得意门生”,他们风格迥异:吉克隽逸有山野的灵气,袁娅维带着爵士的洒脱,张杰藏着流行里的诗意,海来阿木满是草根的倔强……但仔细听,他们的歌里都藏着刘欢常挂在嘴边的那句话:“音乐要活着,得先走进人心。”

或许这就是“得意门生”的真正意义——不是复制出第二个刘欢,而是让每个学生都能带着老师给的“火种”,烧出属于自己的光。那些曾经站在刘欢课堂里,或是在好声音舞台上被他拍过肩膀的人,如今早已成了华语乐坛的“常青树”,而他们歌里的温度,就是给这位音乐匠人最好的回响。

毕竟,能让“学生超越自己”的老师,才是真的“得意”。不是吗?