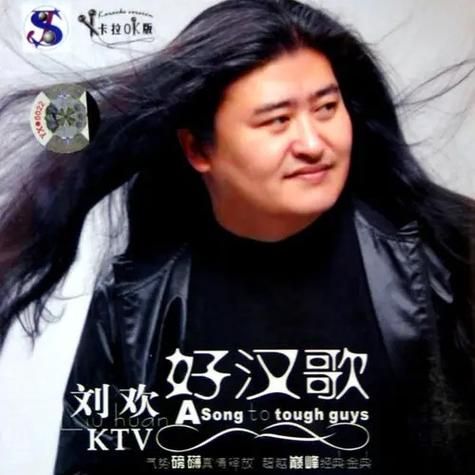

熟悉刘欢的人总说,他像个“矛盾体”:舞台上,他是用好汉歌点燃全场的“歌坛巨匠”,声音厚重如山,气场两米八;舞台下,他却能泡在录音棚磨一首广告歌磨半年,为山区孩子的音乐课跑遍全国,活得像个“较真的教书匠”。

2013年起,刘欢渐渐淡出大众视野,综艺少了,演唱会停了,就连最新专辑也杳无音信。有人说他“江郎才尽”,有人猜他“赚够钱养老”,直到这几年,人们才从各种公益活动的角落里,偶然撞见他的身影——不是领奖台上的高光时刻,而是蹲在乡村小学的教室里,指着黑板上的五线谱给孩子讲“do re mi”;或是抱着磨损的吉他,和留守儿童一起唱送别。

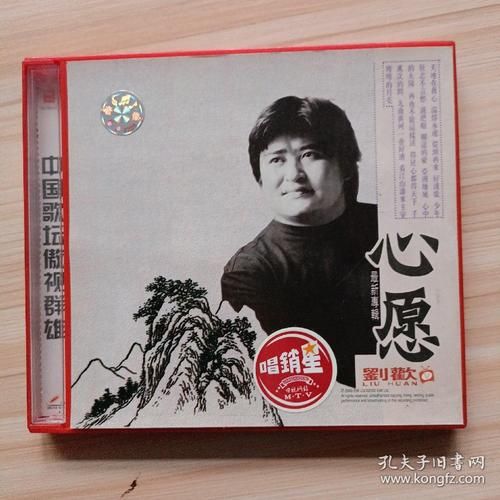

直到最近,一个埋藏近10年的“小心愿”被翻了出来,才让人突然明白:原来那个唱“大河向东流”的男人,心里一直揣着比舞台更大的舞台。

他的心愿,藏在一间间“快乐音乐教室”里

“2008年做中国好歌曲的时候,后台有个编曲师跟我讲,他小时候村小连音乐老师都没有,全靠听广播学唱歌。”刘欢在一次访谈里回忆,那时起,他心里就种下了一颗种子:“音乐不该是少数人的专利,大山里的孩子,也该有摸到乐器、学懂音符的机会。”

2015年,这颗种子发芽了。他和妻子卢璐一起发起“快乐音乐教室”公益项目,专门给偏远山区的学校送乐器、建教室,更重要的是——培训当地的老师。有人不解:“捐台钢琴不就行了?干嘛非要培训老师?”刘欢当时就急了:“捐琴是送鱼,培训老师才是授渔。没有会教的人,再好的乐器也是摆设。”

记得第一次去云南昭通的一所乡村小学,刘欢看到孩子们挤在漏雨的教室里,跟着录音机学唱小星星,连“音名”“唱名”都分不清。他没有直接教唱歌,而是蹲下来问:“你们想学什么乐器?”一个扎羊角辫的小姑娘怯生生举手:“我想学……学手风琴,但家里买不起。”

那天晚上,刘欢在项目日志里写:“我们送去的不能只是乐器,更该是让每个孩子相信‘我能行’的勇气。”后来,这所学校不仅有了专门的音乐教室,孩子们还在县里的文艺汇演上,用刘欢送的手风琴合奏了我和我的祖国。当琴声响起时,台下哭成一片——有村民说,这是村里第一次有孩子“上台表演音乐”。

“比起当歌星,我更想当个‘播火者’”

有人统计过,“快乐音乐教室”创办8年来,刘欢累计跑了27个省份,捐建了186间教室,培训了300多名乡村音乐老师。平均每周,他要花两天时间回复项目组的邮件,暑假甚至亲自带队去山区听课。

“我女儿小时候学钢琴,一节课200块,我都没觉得贵。直到遇到个云南的老师,告诉我他们那儿孩子一学期音乐教材就5块钱,老师还是语文兼职的。”刘欢曾在节目里红了眼眶,“我们常说‘音乐教育要从娃娃抓起’,可有些娃娃,连‘音乐’是什么都不知道,怎么抓?”

为了给孩子买合适的乐器,他拉着音乐圈的朋友做“慈善义卖”:自己珍藏的黑胶唱片、好友赠的签名吉他,甚至把好汉歌的版权费拿出一部分投入项目。有人劝他:“刘老师,您这是何必呢?钱赚够就行了。”他总摆摆手:“当年我考中央音乐学院,是国家每个月给我18块助学金。没有国家培养,哪有今天的我?我现在做的,不过是把这份‘恩’,传给下一代的孩子们。”

去年冬天,项目组给刘欢发来一段视频:贵州黔东南的一所小学里,几个苗族孩子正用新学的琵琶弹奏茉莉花。弹琴的小男孩穿得很单薄,手指冻得通红,却依然盯着琴谱,一丝不苟。视频孩子们用方言喊:“刘欢爷爷,谢谢您!我们会好好学音乐的!”

那天,刘欢在办公室坐了很久,眼圈一直红。他对项目组说:“你看,音乐多神奇。它能跨越山和水,让一个山里的孩子,眼里有光。”

比起“流量”,他更在意“留量”

这些年,娱乐圈总在追逐“爆款”:有人靠综艺洗粉,有人靠热搜出圈,有人靠“人设”固粉。刘欢却像个“异类”,拒绝了一档歌手的邀约,理由是“不想消耗经典”;他给某手游唱主题曲,为了一个尾音能更自然,硬是在录音棚里录了50遍。

“流量是泡沫,吹得快,破得也快。”刘欢在一次采访里说,“我更愿意做点‘留量’的事——就像种树,今天种下一棵苗,明天浇点水,或许十年后,孩子们就能在树荫下唱歌。”

如今,他已经60岁了,唱不动好汉歌的高音了,走山路也要拄拐杖。但只要“快乐音乐教室”有需要,他还是会出现在偏僻的乡村小学里,给孩子们讲“音符的故事”。有记者问他:“您觉得这辈子最骄傲的事是什么?”他想都没想:“不是拿多少奖,不是唱多少歌,而是有孩子因为我的项目,爱上了音乐。”

突然想起刘欢在一次公益晚会上说的话:“音乐是什么?是翅膀。它能让孩子的灵魂,先于脚步飞出大山。”

或许,这才是他藏在聚光灯下的“小心愿”——不是成为传奇,而是成为“桥梁”,让每个热爱音乐的孩子,都能被世界听见。

这样的心愿,你说,比一首好汉歌,是不是更戳心?