你有没有过这样的时刻?加班到深夜的写字楼里,电梯门突然打开,传来“千万里,千万里,我一定要回到我的家”的旋律;春节回家的动车上,邻座的大叔跟着哼唱,眼角泛起泪光;KTV里不管什么年龄段的人,抢麦时总会有人点这首——从1992年算起,刘欢的千万里已经跟着中国人走了三十多年,却像陈年的老酒,越品越有滋味。

从“为电视剧而唱”到刻进DNA的时代符号

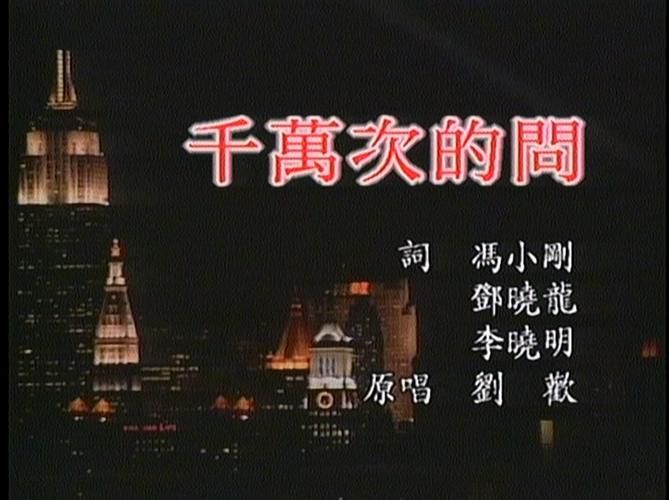

这首歌的诞生,带着点“无心插柳”的烟火气。1992年,刘欢接到电视剧北京人在纽约的邀约,需要一首主题曲。当时他刚从美国采风回来,心里装着太多关于“离开”与“归来”的感触:有中国人在异国打拼的艰辛,有对故土的思念,更有对“家”的执念。他和词作者宋晓明聊到深夜,窗外北京的风裹着沙尘吹进来,两人突然同时冒出那句“千万里,千万里,我一定要回到我的家”。

录制的时候,刘欢没有用太多技巧,只是把嗓子里的情绪往实了唱。前奏一起,钢琴像踩着落叶的脚步,慢慢铺开一片秋天的回忆;副歌高亢起来,像站在纽约的街头大喊一声“我想家”,又像在胡同口听见老妈的喊声。后来电视剧播出,这首歌火遍大江南北——不是那种“三个月就过气”的热,是真的成了几代人的“背景音”。我奶奶那辈人说,当年每天守着电视等北京人在纽约,听到这首歌就想起当年在城里插队,晚上望着月亮想家的日子;我身边95后的同事说,第一次听是在小学毕业典礼上,全班合唱,哭得稀里哗啦;就连现在00后的短视频里,配个慢镜头的家乡景色,用的还是它的旋律。

刘欢的“笨办法”:不追潮流,只唱“人话”

很多人说“刘欢的歌有魔力”,其实他的秘诀简单得有点“笨”。他不追流量,不搞噱头,甚至很少上综艺,就坐在音乐里“死磕”。有次采访,记者问他“怎么写出能传唱几十年的歌”,他说:“我从不写自己都不信的词。比如千万里里的‘我的家永在我心上’,不是我矫情,是我真觉得——不管你在哪儿,心里那块地方永远留着一盏灯给家。”

这种“笨”,在现在这个流量为王的时代显得格外珍贵。有次他翻唱自己的老歌,编曲团队想加电音,他摆摆手说:“不用,原版的钢琴声就像老照片,加了那些花哨的东西,反而把回忆搞脏了。”后来编曲老师偷偷跟我说:“刘欢老师录音时,会自己先闭着眼睛听三遍,问自己‘听着像不像在跟朋友说话’——他歌里最打动人的,就是那种‘掏心窝子’的真诚。”

千万里外,歌声里的“家”从未改变

去年我回山东老家,在县城的KTV碰到一群农民工大哥,点的第一首歌就是千万里。一个皮肤黝黑的大哥说:“我们在北京盖楼,每天累得腿都断,手机里就存着这歌。想家的时候,就躲在宿舍里听一遍,感觉……好像又看见我妈在村口等我。”

其实,千万里早不是一首简单的歌了。它是海外游子的“乡愁卡”,是打工人的“精神充电宝”,是每个普通人对“根”的执念。就像刘欢在一次晚会后说的:“我唱了三十年歌,最骄傲的不是拿多少奖,是有陌生人跟我说‘你的歌,陪我熬过最难的日子’。这比什么都实在。”

现在打开音乐软件,这首歌的评论里还有人在留言:“2024年了,我依然在异乡打拼,听到这句‘永远改变不了我的中国心’,还是会哭。”是啊,千万里的距离,隔得开脚步,隔不开刻在血脉里的牵挂。而刘欢的歌声,就是那座永远亮着灯的桥,让每一个“漂着的人”,都能找到回家的方向。

下次再听到这首歌,不妨停下来问问自己:你心中的“千万里”,是什么模样?而那句“我一定要回到我的家”,是否也在你心里,轻轻晃了晃?