提到刘欢,多数人会先想到好汉歌里“大河向东流”的豪迈,或是弯弯的月亮里穿越时光的温柔。但你知道吗?在上世纪90年代华语乐坛最热闹的那些年,当所有人都忙着翻唱港台流行歌、追逐商业爆款时,他却悄悄扎进录音室,做了一张几乎没怎么打歌、却让圈内人听了直呼“疯了”的原创大碟。这张专辑没有一首“神曲”出圈,却在多年后被乐评人称为“华语音乐界的‘地下河’”——表面平静,底下却藏着让整个行业暗流涌动的力量。

01. 当“千万合约”撞上“原创执拗”:他到底要不要“向市场低头”?

1993年,对刘欢来说是“名利双收”的一年。他刚为电视剧北京人在纽约唱爆千万次地问,这首歌火到连出租车司机都会跟着哼,“费正清”和“阿春”的故事成了街头巷尾的谈资。这时候,找他代言的厂商、邀歌的唱片公司把门槛都踏破了,有人开价千万让他唱口水歌,有人请他翻唱张学友的“速食”金曲——在那个港台音乐狂扫内地的年代,“符合市场”几乎成了所有歌手的生存法则。

可刘欢偏偏反着来。他跟唱片公司提了个要求:“我要做自己的原创大碟,不要合成器,不要赶潮流,要把我想写的歌都录进去。”公司急了:“刘老师,您现在可是‘国民歌王’,做原创万一卖不好怎么办?”他摆了摆手:“歌是唱给自己的,要是连自己都不信,唱给别人听还有什么意思?”

于是,他推掉了所有商演和邀约,带着一帮乐手躲进北京某个简陋的录音棚。那时候没有数字编曲,他和乐队一遍遍磨合:小提琴手为了一个滑音擦了三遍弓,鼓手为了找到“心跳般的节奏”在鼓垫上敲到手指起泡,他自己更是抱着谱子改了又改——有首歌写了整整半年,光是副歌就推翻了17个版本。有工作人员偷偷抱怨:“刘老师您这是造火箭啊?”他回头一笑:“好歌不等人,等市场赶上来,就晚了。”

02. 没有神曲,却首首“扎心”:这张专辑里的“笨办法”,藏着多少真情实感?

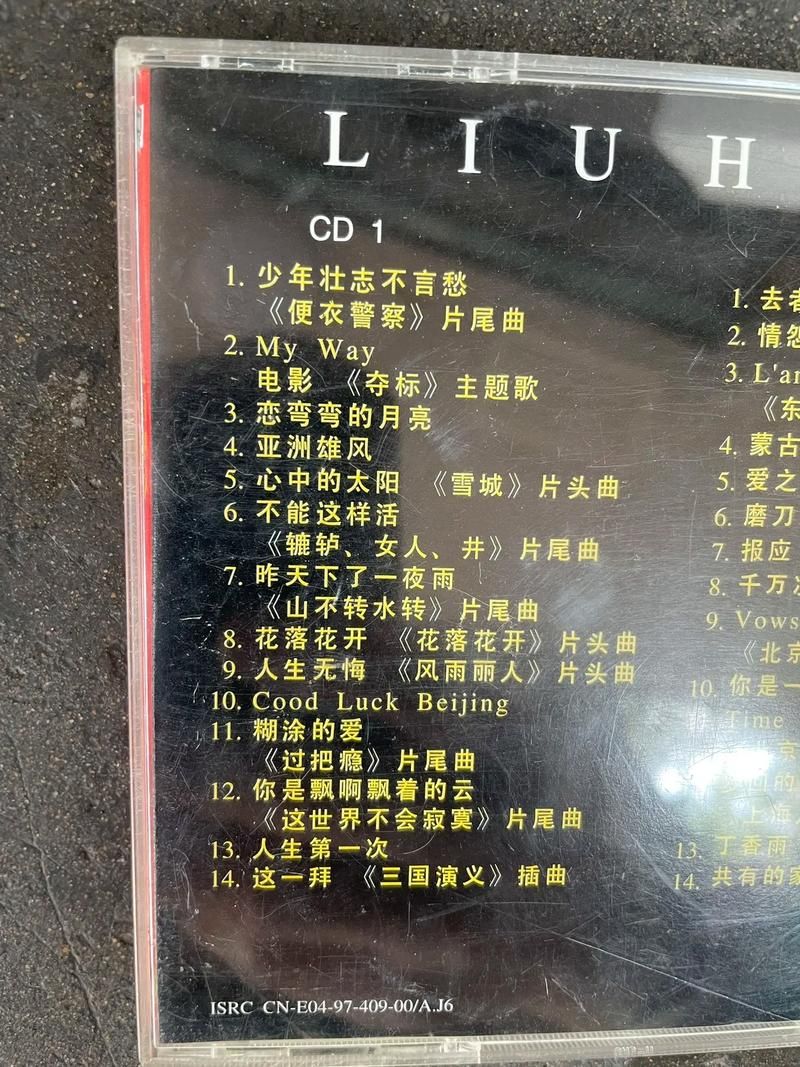

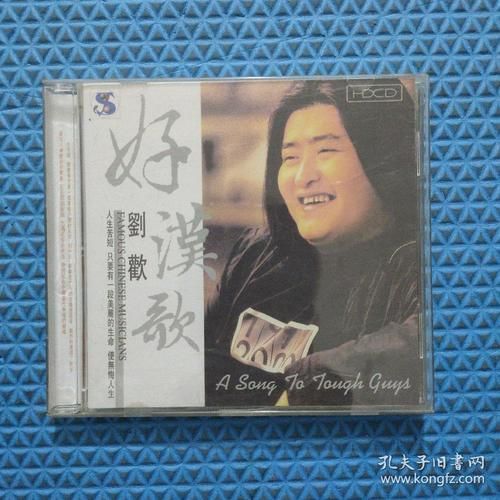

1995年,刘欢的原创大碟璐璐终于面世。没有铺天盖地的宣传,没有主打歌轰炸电台,但懂行的人听完都惊了:这哪是“商业歌手”能做出来的专辑?

开篇的璐璐,是他写给自己女儿的歌。没有华丽的辞藻,就是轻快的吉他前奏配上他略带沙哑的哼唱:“璐璐啊,慢点长大,爸爸的肩膀还宽呢。”后来才知道,这首歌是他女儿刚出生时,在产房外写的——当时他抱着襁褓里的孩子,看着窗外初升的太阳,突然觉得“人生最好的事,就是陪她慢慢走”。这种父爱不像世上只有妈妈好那样直白,却像温水一样,过耳不忘。

专辑里最让人“后劲大”的,是从头再来。当时正值国企改革,很多工人下岗,社会上弥漫着焦虑。刘欢没有唱“加油打气”的口号,而是用布鲁斯蓝调的节奏,唱出一个普通人的心声:“心若在梦就在,天地之间还有真爱;看成败人生不过是从头再来。”这首歌后来成了下岗工人的“战歌”,当年有位出租车司机听完后,在电台连线时哽咽着说:“刘老师,您唱出了我们的心,摔倒了,咱真还能站起来。”

还有一首蒙古人,至今让业内津津乐道。刘欢为了找到最“原生态”的感觉,带着录音设备跑到内蒙古草原,跟着牧民住了半个月。他在蒙古包里录马头琴,在星空下唱长调,最后把牧民的吆喝声、羊群的叫声都混进了编曲里。有乐评人说:“现在的世界音乐专辑,都找不出这么‘真’的质感。”

03. “这张专辑亏了钱,却救了华语乐坛”:不卖座的“失败”,为何成了行业标杆?

可惜,璐璐的市场反应确实“惨淡”。当时的华语乐坛,正是甜蜜蜜吻别这类“口水歌”的天下,刘欢的原创专辑像一坛陈年老酒,懂的人觉得醇厚,多数人却嫌“太烈”。唱片公司后来统计,这张专辑只卖出了不到10万张,连制作成本都没收回。

但有意思的是,这张“失败”的大碟,却在悄悄改变着行业。当年还是新人的歌手毛宁,私下跟人说:“我听了刘欢的专辑才知道,原来流行歌还能这么写。”后来成为内地音乐教父的徐沛东,也多次在采访里提到:“刘欢那张专辑教会我们,音乐不能只跟着市场跑,市场的口味得靠作品去带。”

更意外的是,它在海外火了。美国滚石杂志乐评人听完后评价:“刘欢的音乐里,有布鲁斯的灵魂、民谣的根,还有东方哲学的包容——这不是‘中国风’,这是‘世界级的声音’。”1996年,这张专辑提名了国际“最重要的独立音乐奖”,成了当年唯一入围的华语专辑。

04. 28年过去,我们终于懂:刘欢的“不红”,到底有多珍贵?

如今再听璐璐,你会发现很多“预言”:当华语乐坛开始拼流量、拼速食,当年他“慢工出细活”的坚持,成了最稀缺的品质;当“AI作曲”越来越普及,他对“真人情感”的执着,反而成了最动人的竞争力。

去年刘欢在一次采访里说:“有人问我那张专辑后不后悔,我不后悔。音乐这东西,不是比谁火得快,是比谁能让人记住。28年了,还有人跟我聊从头再来,璐璐长大了说爸爸的歌写得真美——这不比什么都强?”

是啊,当“千万合约”变成诱惑,当“市场要求”变成枷锁,刘欢用那张原创大碟告诉我们:真正的“国民歌王”,不是能唱多少首流行的歌,而是敢不敢为“不红”的歌,埋下头,熬得住时间。

说到底,这张差点被埋没的大碟,哪只是一个歌手的“执拗”?它藏的是那个年代音乐人最珍贵的“笨”——对创作的敬畏,对真情的坚守,对“什么是好音乐”的固执。现在听,依然像冬日里的热茶,不烫喉,却暖到了心里。