1990年北京亚运会开幕式上,当刘欢站在国家体育场中央,开口唱出“起来,饥寒交迫的奴隶”时,坐在电视机前的我妈突然放下手里的毛线活,眼睛直直盯着屏幕。后来我才知道,那天晚上,全国有无数个“我妈”——有人跟着哼唱到哽咽,有人悄悄抹了把眼泪,连平时总嫌“吵”的爷爷都没换台。这版国际歌,为什么成了刻在几代人骨子里的“记忆开关”?

第一声“砸”在心窝里的国际歌,藏着中国人最熟悉的“调调”

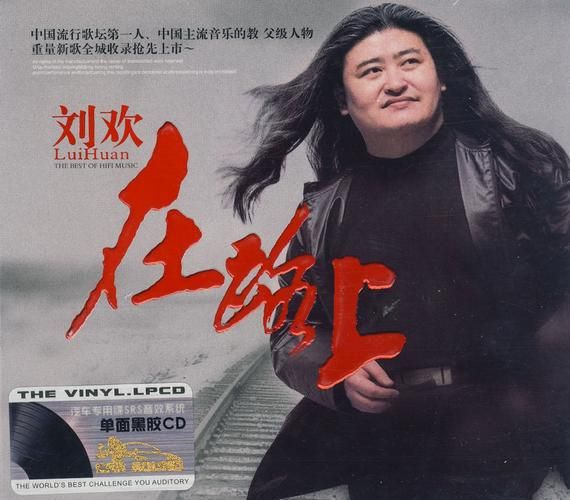

要说国际歌在中国,早不是首“新歌”。从1920年瞿秋白翻译歌词,到革命年代的街头合唱,这首歌早已和“抗争”“希望”绑在一起。但刘欢的版本,却让它第一次有了“让人想听第二遍”的魔力。

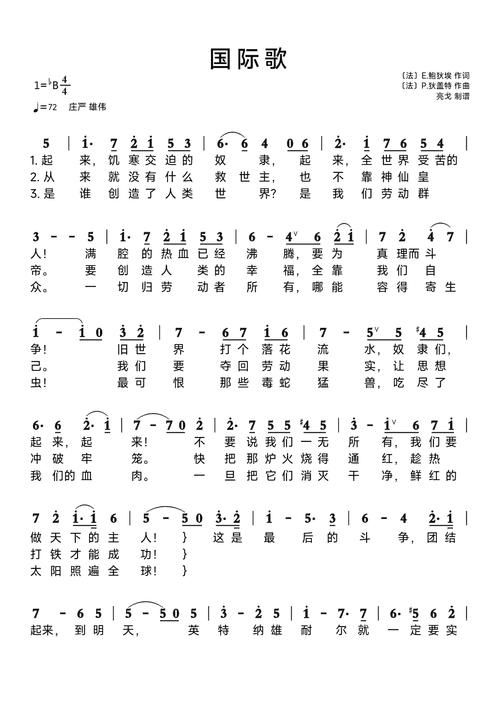

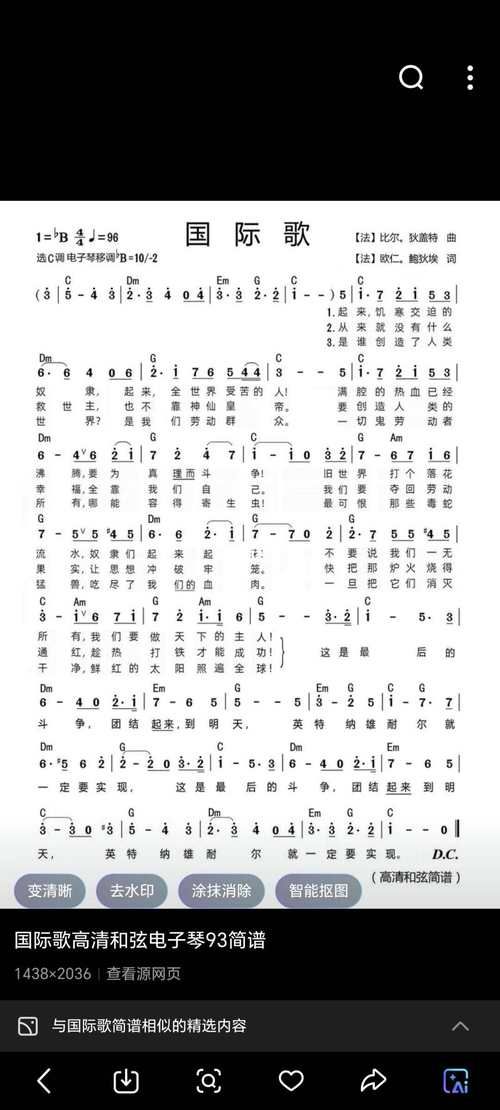

记得第一次听,是被他的声音“砸”了一下。没有刻意拔高的呐喊,也没有华丽的花腔,就是那种像从胸腔里滚出来的、带着颗粒感的浑厚。唱“不要说我们一无所有,我们要做天下的主人”时,声音里的倔强像握紧的拳头;到了“英特纳雄耐尔就一定要实现”,尾音微微上扬,像是要把信念送进云霄里。我妈说:“这调子,和我们年轻时在工厂里哼的‘那是一个春天’一个味儿——实在,有劲儿。”

后来才明白,这种“熟悉感”不是偶然。刘欢的音乐老师沈湘教授常说:“唱歌得有‘根’,根扎在哪,声音就往哪长。”刘欢的“根”,扎在中国的土地上。他没把国际歌唱成“洋气”的艺术歌曲,而是揉进了京剧的咬字、民乐的呼吸,甚至街头巷尾的吆喝感——就像我们小时候爷爷哼的歌,方言里有乡音,旋律里有故事,自然就能钻进心里。

不只是“唱得好”,是把中国人自己的“精气神”唱出来了

1990年亚运会,是中国第一次向世界展现“新面貌”。当刘欢站在那个刚刚开放的舞台上唱国际歌,唱的哪只是歌词?分明是“我们终于可以抬起头做人”的底气。

有次采访,刘欢说:“唱那版国际歌时,我想起小时候看到的工人大游行,想起恢复高考后大学生们眼里的光。中国人骨子里的坚韧,就该这么唱出来。”后来我翻到当时的录像,发现他唱到“让思想冲破牢笼”时,手指不自觉地攥紧了话筒——那不是设计好的动作,是一个中国人发自内心的“醒过来”的力量。

更妙的是,这首歌的生命力从没停过。2008年汶川地震,救灾现场有人唱起刘欢的国际歌,消防员们跟着拍子喊加油;2020年疫情最严重时,方舱医院的医护人员隔着防护服合唱,视频里有人笑出了泪,有人在歌词里找“希望”。为什么?因为刘欢唱的从来不是“口号”,是“人”——是普通人的不甘,是奋斗者的倔,是“就算一无所有,也要把日子过好”的中国魂。

30年过去,我们为什么还在等刘欢的国际歌?

前几天刷到个视频,00后大学生在校园里弹唱刘欢版的国际歌,弹着弹着突然笑了:“原来我爸年轻时也唱这个,他说‘刘欢一嗓子,把心里的火点着了’。”评论区里,80后说“婚礼上放了这首歌”,90后说“考研压力大时循环它”,甚至有个70后留言:“有次加班到深夜,电台突然播这个,我在工位上哭得像个小孩。”

从亚运会舞台到短视频平台,从黑胶唱片到数字音乐,变了的是播放方式,没变的是刘欢声音里的“真”。他从不标榜自己是“歌者”,总说“我只是个想好好唱歌的音乐人”。可正是这份“不装”,让他的国际歌成了跨越时代的“精神坐标”——它告诉你:不必刻意煽情,真诚的力量从来不会过时;它也证明:好音乐从不是“空中楼阁”,它得长在老百姓的生活里,长在时代的心跳上。

所以下次再听到刘欢唱国际歌,别急着划走。你听到的,不只是39年前那个站在舞台上的年轻人,更是几代中国人的集体记忆——是饥寒交迫时的“站起来”,是改革开放时的“跑起来”,是新时代的“强起来”。就像歌里唱的,“这是最后的斗争,团结起来到明天”,而我们每个人的故事,都是这歌声里最动人的音符。