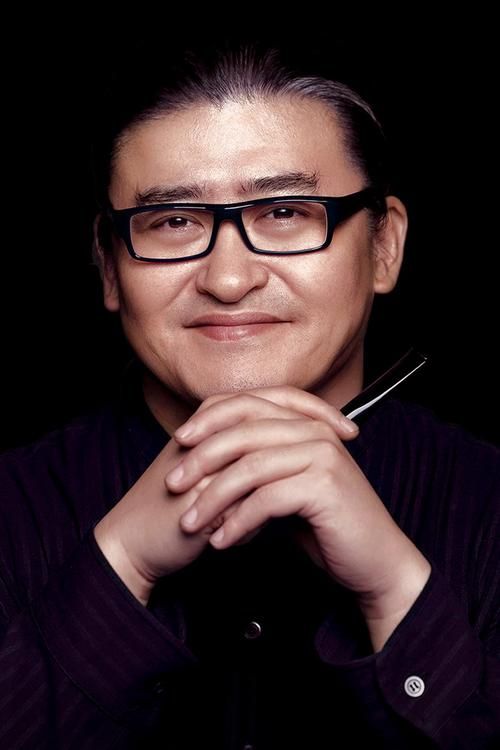

1993年,一部北京人在纽约搅动了无数国人的心。主题曲千万次问里“千万里,千万里,我追寻着我”的旋律,至今让不少听众鼻尖发酸。而写下这旋律的刘欢,当时或许也没想到,自己与“北京”和“纽约”这两个名字的纠缠,会比这首歌传得更远、更久。

有人叫他“歌坛常青树”,有人喊他“音乐活化石”,但最贴切的,或许是那个他从未想过的标签——“北京的老炮儿,纽约的闯海者”。这两个看似矛盾的身份,在他身上却奇异地融合,像他歌里唱的:“几度风雨走,几度雪霜来”,练就了一副浸透了烟火气与江湖味的嗓子。

胡同里长出的“音乐根”,扎得比四合院还深

1959年,刘欢出生在北京一个普通的教师家庭。什刹海边、护国寺旁的胡同,是他最早的音乐课堂。那会儿没音响没CD,音乐都藏在邻里家的二胡声里,藏在收音机里播出的样板戏里,更藏在他爸拉着手风琴、哼着莫斯科郊外的晚上的调子里。

“小时候我特爱听卖糖葫芦的吆喝声,那调儿高低起伏,比当时好多歌都带劲儿。”后来在采访里,刘欢总爱聊这些胡同里的“老记忆”。可能就是这些接地气的“声音密码”,让他的骨子里天生带着对“生活感”的敏锐——他的歌从不飘,实实在在,像刚出锅的卤煮火烧,一口下去,热乎、够味儿。

1981年,刘欢考上国际关系学院,本该学外交的他,愣是被音乐“拐”了弯。在学校晚会上唱一曲少年壮志不言愁,台下一片沸腾。那会儿他还不知道,自己这嗓子会成为几代人的“BGM”。直到1987年,为电视剧便衣警察唱的主题曲,火遍大江南北——“几度风雨几春秋,风霜雪雨搏激流”,前奏一起,多少人眼前浮现的是街头巷尾磕着瓜子、跟着哼的小青年,是电视机前攥着拳头、跟着“燃”的中年人。

这首歌像是从北京胡同里长出来的,带着北京人特有的“豪”——不拐弯抹角,直接、敞亮。就像刘欢自己,后来有人问他“怎么总不写‘小情小调’的歌”,他挠挠头:“咱北京人嘛,心里装的事儿多,写歌自然得有分量,不能软塌塌的。”

纽约街头的“音乐课”,让他学会了“把自己放小”

如果说北京是刘欢音乐的“根”,那纽约就是让他这棵树“长开枝桠”的土壤。90年代初,抱着“看看世界音乐是什么样”的想法,刘欢第一次踏上了纽约的土地。那时北京人在纽约刚火,他因为主题曲的缘分,自然多了一份对这个城市的好奇。

纽约给他的第一印象,是“吵”——地铁里弹吉他的小伙、街头爵士即兴的萨克斯、时代广场汹涌的人声,各种声音混在一起,却偏偏有种奇妙的和谐。“有次在中央公园,看到一个黑人老大爷吹口琴,旁边坐着白人、黄人,有跟着晃头的,有轻轻打拍子的,那会儿我突然明白了:音乐哪有什么‘标准答案’,能让人心里发痒、脚趾头想动的,就是好音乐。”

这种“放下身段”的领悟,在他后来的音乐里藏得很深。从弯弯的月亮到从头再来,从专辑记住我的名字到给好莱坞电影配乐,他开始尝试融入蓝调、摇滚、爵士的元素——不是生硬地“贴标签”,而是像厨师调味,把纽约的“多元”和北京的“醇厚”搅在一起,熬出一锅“刘氏滋味”。

2008年,刘欢在纽约中央公园办了一场小型音乐会。没有华丽的舞台,他就拿着话筒,坐在草坪上,从千万次问唱到英文世界。台下坐着不同肤色的听众,有人跟着轻轻和,有人用手机录视频,散场时有个金发小女孩跑过来说:“你的歌,让我看到北京的样子,还有纽约的心跳。”

那一刻,刘欢突然觉得,自己这些年在两个城市间“打转”,值了。

“我是北京人,也是纽约客,但归根结底,是音乐的‘学生’”

这些年,有人说刘欢“不火了”,因为他不炒作、不上综艺,就安安静静地做音乐、教学生。可你翻开他的履历:给甄嬛传写歌时,为了一个古音调式,翻烂了明清乐理书;参加中国好声音当导师,凌晨三点还在给学员改编曲,连学员都喊他“拼命三郎”;疫情期间,他在家直播给学生上课,弹着老钢琴,唱着离歌,屏幕那头的学生们跟着掉眼泪,弹幕却刷满了“这才是真音乐”。

有人问他“为啥这么拼”,他总笑着说:“我是个‘贪心’的人,既舍不得北京的胡同味,也忘不掉纽约的街景。但最贪心的,是想把这两座城的‘好’都塞进歌里,让没去过北京的人听着亲切,没去过纽约的人听着向往。”

现在,刘欢还是住在北京,家里堆满了书和唱片,偶尔也会去纽约看看老朋友,逛逛唱片店。有记者问他“你到底算北京人还是纽约人”,他哈哈大笑:“啥都不算,就是个‘爱音乐的’。北京是家,纽约是学校,家给我‘根’,学校让我知道‘天外有天’。就这么简单。”

是啊,就这么简单。从胡同里走出的少年,在纽约街头听过歌的作曲家,用一辈子把“北京”和“纽约”写成歌的人。他的故事里没有惊天动地的传奇,只有一个个“唱着唱着就红了、写着写着就懂了”的瞬间——就像千万次问里那句:“我在梦里,寻找未来,寻找你。”

或许,刘欢的歌之所以能传这么久,就因为他唱的不是“大道理”,而是我们每个人心里都有的那座“城”——容纳着出发时的勇气,漂泊时的思念,和回家时的暖。下一次,当你听到千万次问的前奏,不妨想想:在那个北京男孩和纽约街头的交汇处,藏着我们对音乐、对生活,最朴素的向往。