提起刘欢,很多人脑海里第一个蹦出来的标签或许是“乐坛常青树”“高音之王”,抑或是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,或是弯弯的月亮里“弯弯的忧伤”。但你有没有想过,这位用歌声陪伴了中国人三十余年的音乐人,他的出身里,藏着太多被忽略的“不普通”?

天津胡同里的“音乐种子”:工人父亲与教师的启蒙

1953年,刘欢出生在天津一个普通的知识分子家庭。父亲是天津一家机械厂的工人,每天穿着沾满油污的工作服,回家后却总爱哼几句京剧;母亲是中学语文老师,温婉知性,闲暇时常抱着收音机听古典音乐。在那个物质匮乏的年代,这样的家庭组合,本身就带着点“文艺气息”的破格。

“小时候家里没电视,只有一台半导体收音机,成了我最早的‘音乐老师’。”刘欢后来在采访里回忆。父亲哼的定军山字正腔圆,母亲放的梁祝婉转缠绵,胡同里邻居家的评弹声、学校操场的军歌……这些杂糅的声音,像一粒粒种子,悄悄在他心里发了芽。更关键的是,父母从不限制他的兴趣——放学回家写完作业,他可以抱着把破旧的小提琴自顾自地拉,哪怕拉得“鸡飞狗跳”,母亲也只是笑着说“挺好,有范儿”。

这种“宽松式启蒙”在那个“唯分数论”的时代并不多见。很多孩子被逼着学数理化,刘欢却能在音乐里撒欢。母亲总说:“你喜欢就多听多学,但别耽误正事。”没想到这句“随口的话”,反倒成了他最坚实的底气——他不需为了“谋生”放弃热爱,反而能在音乐里找到真正的自己。

“学霸”与“歌痴”的双重人生:从天津到北京,从国际关系到音乐舞台

1977年恢复高考,刘欢以优异成绩考入国际关系学院,主修法国文学。这在当时是妥妥的“铁饭碗”专业——毕业进外交部、做翻译,前途一片光明。但没人想到,这个一脸书卷气的“学霸”,骨子里却是个不折不扣的“歌痴”。

大学期间,他成了校园里的“活跃分子”:晚会上唱赤足走在田埂上,宿舍里弹着吉他写诗,甚至组织了个“电声小乐队”,背着笨重的音箱去工人俱乐部演出。有次在天津少年宫表演,因为唱得太投入,一激动把话筒架唱倒了,观众却笑得更欢了——“这人唱歌,真有劲儿”。

毕业后,他留校当了老师,教西方音乐史。白天穿着笔挺的西装讲贝多芬、莫扎特,晚上就套着破洞牛仔裤去酒吧驻唱。白天是“刘老师”,严谨认真;晚上是“欢哥”,抱着话筒嗨到不行。这种“分裂”的生活,他一坚持就是五年。

“有人说我‘不务正业’,可我觉得,音乐就是我生命里的一部分,躲也躲不掉。”刘欢后来在开讲啦里坦言。直到1987年,电视剧便衣警察找到他,希望他唱主题曲少年壮志不言愁。他抱着试一试的心态写了个demo,没想到这首歌一夜火遍大江南北——大街小巷的录音机里,都在循环那句“几度风雨几度春秋”。

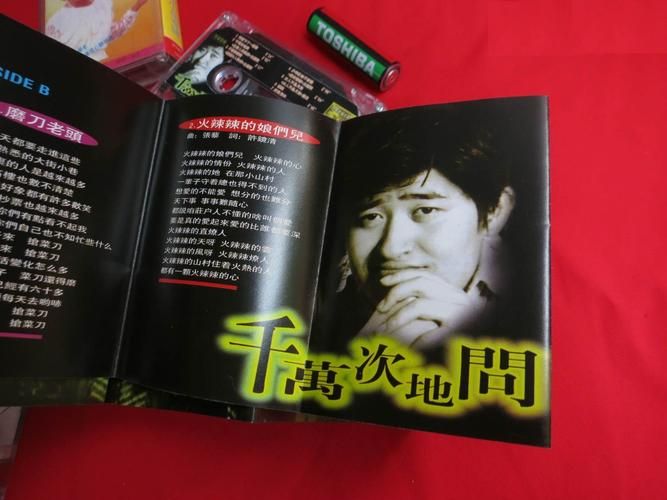

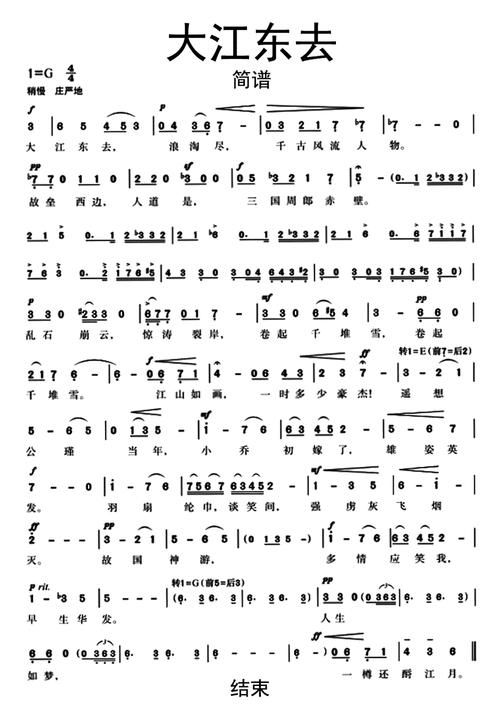

从那以后,刘欢的人生彻底转向。但他从未忘记自己的“出身”:父亲是工人,母亲是教师,他们是那种“最中国”的父母,善良、坚韧,信奉“踏实做人,认真做事”。这些品质,也刻进了他的音乐里——他的歌里从来没有花里胡哨的炫技,只有对生活的赤诚和热爱。弯弯的月亮唱的是对故乡的眷恋,好汉歌藏着老百姓的豪情,千万次的问里有对命运的叩问……这些旋律,之所以能传唱三十多年,正是因为它们沾满了“人间烟火气”,而这一切,都源自他最本源的“出身”——一个普通家庭里长出的“音乐灵魂”。

出身不是标签,而是刻在骨子里的“底色”

如今,刘欢已是华语乐坛的“活化石”,却依旧保持着初心的模样:待人谦和,不爱炒作,甚至很少参加综艺节目。有人问他“为何如此低调”,他总会笑着说:“我就是一个普通人,来自天津胡同,爱唱自己的歌。”

是啊,刘欢的出身,从来不是什么“豪门传奇”或“星二代光环”,而是工人父亲的踏实、教师母亲的温婉,是天津老城里的烟火气,是改革开放初期的时代脉搏。这些看似“普通”的元素,却成了他音乐里最珍贵的“养分”——他用歌声告诉我们:真正的“出身”,不是决定你上限的标签,而是刻在骨子里的“底色”,它让你知道从哪里来,也指引你要往哪里去。

下次当你听到好汉歌的激昂,或是弯弯的月亮的温柔,不妨想一想:这位用歌声打动无数人的歌者,他的起点,不过是天津胡同里那个爱听收音机、抱着小提琴自娱自乐的普通少年。而正是这份“普通”,成就了他音乐里最“不普通”的温暖与力量。