提起刘欢,你的脑海里会先蹦出哪句歌词?“大河向东流啊”“千万里我追寻你”还是“心若在梦就在”?这嗓子一开,仿佛自带BGM,从80年代的校园到短视频时代,他的歌像陈年老酒,越品越有味儿。都说“刘欢百首经典”,但到底哪些歌能称得上“刻在时代骨血里”?今天咱们不按年份罗列,就聊聊那些让你一听前奏就起鸡皮疙瘩,循环十年都不会腻的刘欢神作,顺便看看他的歌为啥能扛住时光,成为几代人的“精神BGM”。

先聊聊:刘欢的嗓子,到底是“老天爷赏饭”还是“磨出来的功”?

要说刘欢的歌,绕不开他那副“老天爷追着喂饭”的嗓子。高音能劈到云霄外,低音又能沉到地心里,真假转换像滑滑梯,不费劲还特带感情。但你可能不知道,这副“金嗓子”背后是几十年的“死磕”。

早年在国际关系大学教书,他白天是讲台上的“刘老师”,晚上揣着馒头就往录音室跑,给电影配主题曲、给电视剧唱插曲,常常熬到天亮。少年壮志不言愁算他一炮而红的起点,1987年为了电视剧便衣警察,他抱着吉他吼出“金色盾牌,热血铸就”,当时电台主播都惊了:“这人嗓子是装了扩音器吗?不用配器都这么有力量!”但你以为他天生会唱?后来采访里他才说,为了那句“热血铸就”,自己在琴房里对着钢琴练了上百遍,气息、咬字、情感,连小节的气口都卡得一丝不苟。

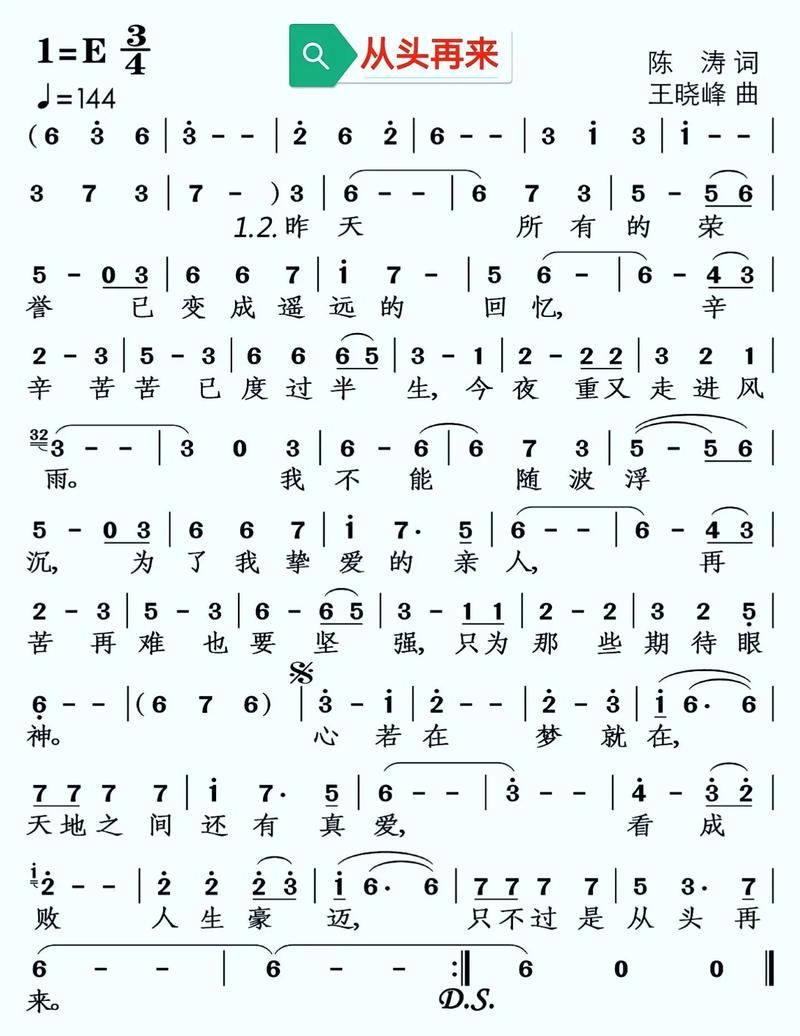

真正让他的歌“封神”的,从来不是炫技,而是“人歌合一”。唱从头再来时,他刚经历父亲离世,唱到“心若在梦就在,天地之间还有真爱”,那种夹杂着哽咽却依然挺直腰板的力量,是装不出来的;唱好汉歌时,他特意跑到河南采风,跟着老乡学喊号子,所以“大河向东流”才有那股子泥土气和江湖气。后来中国好声音当导师,他说学员唱得太“油”,要“用真心换真心”——你看,这才是他歌能传唱几十年的底气:嗓子是老天爷给的,但用心,是自己攒的。

影视金曲:那些年,我们跟着刘欢的歌词“走南闯北”

如果说中国影视剧有“灵魂BGM”,那刘欢贡献了半壁江山。从北京人在纽约到甄嬛传,他的歌像一把钥匙,一下子就能把你拉进剧里的爱恨别离。

千万次的问:1993年的北京人在纽约,片头曲一响,多少人的眼泪就跟着下来了。“千万里我追寻着你”是谁没唱过的“深情款款”?其实这首歌藏着王姬的辛酸——扮演阿春时,她因为语言不通天天躲在车里哭,刘欢写这首歌时,特意把“在梦里”唱得特别飘,像纽约的雾,又像异乡人的迷茫。后来这首歌火到了国外,连老外都说:“This is the voice of China!”(这是中国的声音!)

好汉歌:1998年水浒传放片尾,刘欢扯着嗓子吼“路见不平一声吼啊”,那股子江湖豪气,让多少小孩跟着甩袖子、学侠客。你可能不知道,这首歌是即兴创作的——刘欢拿到词后,没写谱子,对着导演组唱了三遍,第二遍就定稿了。“哪有什么技巧,就是山东好汉的劲使出来!”后来传唱度炸了,连菜市场大妈卖菜都哼“大河向东流”,堪称“最接地气神曲”。

凤凰于飞:甄嬛传里“旧梦依稀,往事迷离”,刘欢用京剧唱腔结合流行唱法,把雍正的帝王柔情和甄嬛的悲凉唱得千回百转。很多人觉得这首歌“拗口”,但作曲家刘欢偏说“歌词里的爱恨,就得绕着弯子唱”。后来孙俪说,拍“甄嬛死”那场戏时,耳机里循环的就是凤凰于飞,唱到“负苍天不负你”,眼泪根本停不下来——歌里藏的情,连演员都能共情,观众怎么可能不爱?

舞台王者:他开口,就是“国家队”的排面

如果说影视金曲是刘欢的“温柔刀”,那舞台上的他,就是“扛把子”。奥运会、春晚、演唱会,只要他一站上舞台,不用灯光,光凭声音就能镇住场子。

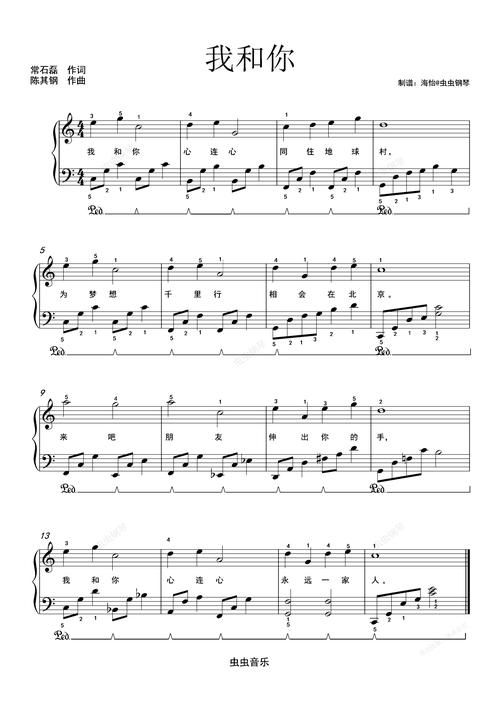

我和你:2008年北京奥运会开幕式,当他和莎拉·布莱曼牵手站在鸟巢,唱出“我和你,心连心”,全世界都安静了。这首歌没有高音炫技,就像邻居家的温柔问候,却承载了14亿人的期待。后来刘欢才说,录这首歌时他手心全是汗,“怕唱不好,丢了中国的脸”。结果呢?这首歌后来成了奥运会的“标准BGM”,每次想起,还是那个夏天的热血和感动。

你是这样的人:1997年追悼会,刘欢唱这首歌时,没穿西装,没打领带,就一件白衬衫,声音低沉得像在耳边诉说。“静静的深夜里,是你在默默耕耘”,唱到“不求你深深的记我,只愿听到你的歌”,全场都在抹眼泪。后来这首歌成了“时代金曲”,每次听到,都会想起那个在书桌前伏案的伟人,和那段有信仰的岁月。

弯弯的月亮:你可能想不到,这首歌最早是电视片头曲,1990年春晚唱红后,成了“中国民谣的教科书”。刘欢的改编特别妙,原版温婉,他加了些布鲁斯的转音,像月色下的溪流,时而急,时而缓,唱尽了“童年的阿娇摇啊摇”的乡愁。现在去KTV,还能看到有人抱着吉他唱这首歌,一开口,就是90年代的青春。

为什么刘欢的歌能“越老越值钱”?三个字:真、情、魂

现在歌坛不缺“流量歌手”,技术一堆,唱几天就火,但能传十年的没几首。刘欢的歌为啥能几十年不掉价?三个字:真、情、魂。

真,是不糊弄的“较真”。他录从头再来时,为了体会下岗工人的心态,特意去工厂跟老师傅聊天,说“你们不顺的时候,心里最想听什么?”老师傅说“想听人喊‘站起来’”,所以他唱“心若在梦就在”,声音里带着沙哑却特有力量。后来这首歌成了下岗潮的“精神战歌”,靠的不是旋律,是他把“真”揉进了歌里。

情,是“走心”的共情。唱不要对我说再见时,他女儿刚出生,唱到“你总说相逢的日子还很遥远”,突然破音了,后来剪辑师说:“刘老师,这里不修音吗?”他摆摆手:“这是爸爸的歌,得有爸爸的味道。”你看,他从来不在歌里“演”,自己先当了歌的“第一听众”。

魂,是“刻在骨子里”的文化。他唱亚洲雄风时,没用西方的摇滚硬刚,而是加了段唢呐,像在喊“中国来了”;唱天地在我心时,把古琴的泛音融进电子乐,让世界听到中国的“浪漫”。他的歌从来不是“拼凑的旋律”,是带着中国魂的“声音名片”。

最后问你:你的“刘欢歌单”,哪首歌循环过100遍?

其实刘欢的歌早不止“经典”两个字,它是几代人的“时光胶囊”——少年时听好汉歌,觉得热血沸腾;长大后听千万次的问,才懂异乡人的苦;中年时听从头再来,才明白“站起来”的分量。那些“百首经典”,不是冰冷的歌名列表,是藏在歌词里的人生道理。

你现在手机里存着刘欢的哪首歌?是弯弯的月亮的乡愁,还是我和你的感动?或者是凤凰于飞的意难平?或许答案不重要,重要的是,当他的前奏再响起,你会不会想起某个夜晚,某个人,某段回不去的时光——毕竟,能陪我们走这么远的歌,早就不只是歌了。