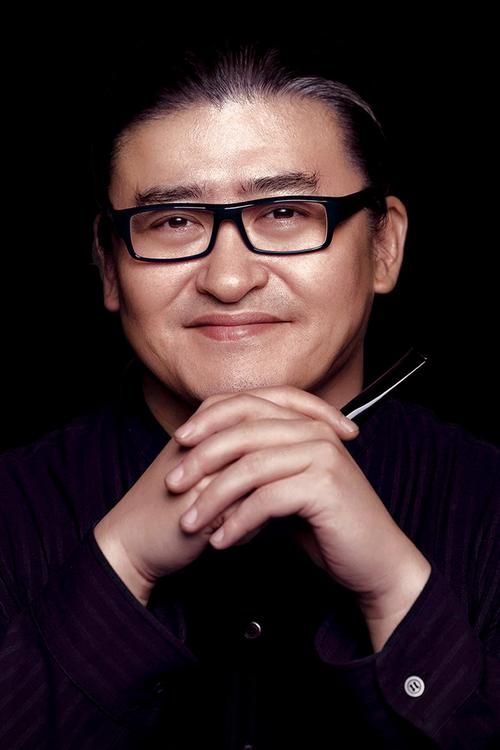

一提到刘欢,脑子里立刻会冒出那个略带沙哑却透着穿透力的嗓音——不管是好汉歌里的“大河向东流”,还是千万次的问里“问大地何处是春华”,抑或是近年歌手舞台上重新编曲的忘情水,他总能在开口的瞬间,让人忘记外界的喧嚣,只留下音乐本身的力量。

但很少有人能说清,刘欢的声音到底“特别”在哪儿。是老天爷赏饭吃的“金嗓子”,还是几十年如一日“熬”出来的艺术功底?或许两者都有,但更让人好奇的是:一个在华语乐坛站了三十多年的“常青树”,到底有什么秘诀,能让他的音乐既不过时,反而愈发有味道?

先天的“好牌”:老天爷给的“乐器”,藏着多少可能性?

刘欢的嗓子,确实被很多人羡慕过。他的音域宽得惊人,从浑厚的低音到清亮的高音切换自如,尤其在民族唱法和美声的结合上,有种天生的驾驭力。比如他早年唱的弯弯的月亮,那些细腻的转音和强弱变化,像是在用声音“画”江南水乡,既有民族音乐的温润,又带着西方声乐的扎实。

但更难得的是,他的声音里总带着“故事感”。听他唱情怨,会不自觉地跟着揪心;听中国话,又能感受到他对传统文化的骄傲。这种“千人千面”的表达,靠的绝不仅仅是技巧——就像老匠人手里的刻刀,技术是基础,但真正让作品有灵魂的,是刻刀背后的温度和用心。

后天的“熬”:那些不为人知的“笨功夫”,藏着艺术家的底色

要说刘欢的“熬”,最典型的就是他对每个作品的较真。1997年唱好汉歌时,他为了找那种“江湖气”,拒绝了当时流行的电子编曲,坚持用管弦乐和民族乐器结合,光是修改旋律就花了一个多月。有人说“一首歌而已”,他却说:“歌是唱给大众的,不能糊弄自己。”

后来身体发福,医生建议他注意健康,他却笑着说:“胖点儿好,省得声音发飘。”为了保持唱歌的状态,他每天雷打不动练声一小时,即使是过年在家,也会在关上门的客厅里吊嗓子。有次采访,他提到自己有次感冒误了录音,硬是把自己关在棚里三天,直到把从头再来的高音部分唱到自己满意为止。

这种“熬”,不是死磕,而是对艺术的敬畏。就像他常对学生说的:“唱歌不是炫技,是把心里的东西掏出来,让人听见。”

为人处世的“暖”:比嗓子更难得的,是那颗“初心”

在娱乐圈浮浮沉沉三十年,刘欢没传出过什么负面新闻,反而成了圈里的“老大哥”。有一次演唱会,有歌迷举着“刘欢老师救救我”的牌子,他停下来问清情况,才知道对方是音乐老师,学校合唱团缺设备,他二话不说联系了公益组织,没多久就送去了音响设备。

他对后辈也格外实在。歌手萨顶顶刚出道时,风格不被主流认可,很多人劝她改,刘欢却听完后说:“你的声音像山里的风,为什么非要让它变‘城市’?”后来萨顶顶在国际上走红,每次提到刘欢都感慨:“他让我知道,坚持自己的‘不一样’,不是固执,是勇气。”

时代的“锚”:为什么我们总需要刘欢的声音?

这些年,流量歌手层出不穷,改编翻唱满天飞,但刘欢的歌却像老酒,越陈越香。有人说他的音乐“太慢”,跟不上时代的节奏,可当他站在歌手的舞台上,用60岁的身体唱爱是永恒时,台下几万观众跟着合唱的画面,证明了好音乐永远有穿透力。

或许我们怀念刘欢,不是怀念某个歌手,而是怀念那种对艺术的较真,对观众的真诚,对初心的坚守。在这个快节奏的时代,他就像一个“锚”,告诉我们:有些东西,慢一点,才能真一点;有些路,远一点,才更有意义。

所以回到最初的问题:刘欢的嗓子,到底是老天爷赏饭还是“熬”出来的?答案或许已经不重要了——重要的是,他用一辈子告诉我们:真正的“了不起”,从来不是偶然,而是把天赋熬成了习惯,把坚持守成了传奇。