提起刘欢,大多数人脑海里会跳出好汉歌里“大河向东流”的豪迈,或是好声音导师席上推眼镜的经典画面。但少有人知道,这位被音乐“耽误”的“文化使者”,早用另一种方式完成了更深刻的“书写”——不是写在纸上的铅字,而是刻在旋律里的文心,融在骨子里的风骨,藏在时光里的对白。

从弯弯的月亮到从头再来:他的歌,本就是最动人的散文诗

1989年,当刘欢为电视剧人间正道是沧桑演唱弯弯的月亮时,没人想到这首歌会成为一代人的“青春BGM”。“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮,弯弯的月亮下面,是弯弯的小桥……”如今再听,仍觉字字如画——这不是简单的填词谱曲,而是他用声音“书写”的对故乡的眷恋,对温情的渴望。

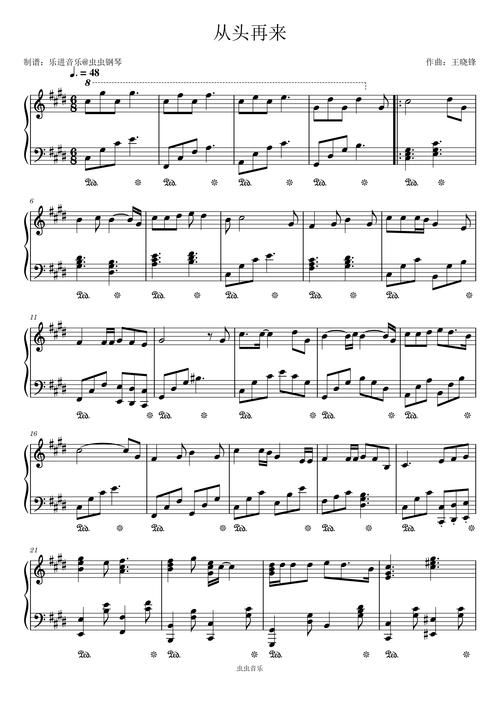

后来,在从头再来里,他用“心若在梦就在,天地之间还有真爱”的嘶吼,写下下岗工人的坚韧;在我和你里,他用“我和你,心连心,同住地球村”的浅吟,写下北京奥运的包容与期待。细想一下,刘欢的歌里哪一首不是“文章”?有的像抒情的散文,有的像深刻的议论文,有的则是慷慨激昂的演讲词。他曾说:“音乐是我的母语,我想用它好好说话。”而他的“说话”,从来不是空洞的旋律,而是有温度、有重量的“生命书写”。

从讲台到舞台:他从未放下笔,因为“书写”是他的本能

很多人不知道,刘欢其实是中央音乐学院音乐系的教授,主修的是“西方音乐史与音乐美学”。讲台上的他,会为了一个学生“为什么莫扎特的音乐能跨越百年”的问题,从哲学讲到社会学;会捧着一本论语,说“音乐的本质是仁爱”。这种对文化基因的敬畏,让他的“书写”有了更厚重的底色。

他极少参加综艺,却在中国好声音里一次次强调“音乐要有根”。当年轻歌手盲目追求炫技时,他会递过一本中国音乐史:“你先知道我们从哪儿来,才知道该往哪儿走。”这不是说教,而是一个“文化书写者”的本能——他怕那些流淌千年、藏在音符里的文化密码,被浮躁的时代淹没。他像一位守夜人,用自己的方式在“书写”:不是用笔,用唱片;不是纸墨,用旋律;不是孤本,用一代又一代人的耳朵。

他的低调,是另一种“留白”的书写

娱乐圈浮浮沉沉三十年,刘欢始终保持着一种“疏离感”——不炒作、不立人设,甚至连微博都很少更新。有人说他“不合群”,但懂的人都知道,这是他在“书写”一种文人风骨。

他曾拒绝天价商演,理由是“不想让我的音乐被消费主义绑架”;他坚持把版税捐给音乐教育基金会,说“那些孩子才是未来的‘书写者’”。生活里,他爱穿布衣、推着自行车逛菜市场,邻居们说“老刘就是个普通的音乐老师”。这种“藏锋”的智慧,何尝不是最高级的“书写”?就像中国画里的“留白”,反而给了观者更多想象的空间——他的“不在场”,恰恰让他的“在场”更有分量。

他的“书写”,至今仍在继续

去年,刘欢在演唱会上唱了首新歌父亲写的散文诗,唱到“这是我父亲日记里的文字,这是他的生命留留下来的散文诗”时,台下全场大合唱,他突然红了眼眶。那一刻突然明白,所谓“书写”,从不是为了被铭记,而是为了让某种精神延续下去。

他用40年时间,把变成了旋律,把风骨刻进了时代,把温暖留给了后辈。我们常说“文字是有力量的”,但刘欢让我们看到:真正的书写,从来不止于文字——它是旋律里的温度,是教鞭下的传承,是烟火气里的坚守,是时光深处,那些不曾磨灭的文心与风骨。

所以回到最初的问题:你真的读懂刘欢的“书写”了吗?或许答案不重要,重要的是,当他的歌声再次响起时,我们是否能从那熟悉的旋律里,读到一个歌者用一辈子写下的、关于爱与坚持的“人生诗篇”。