要说明白这个问题,得先回到2008年8月8日的鸟巢。

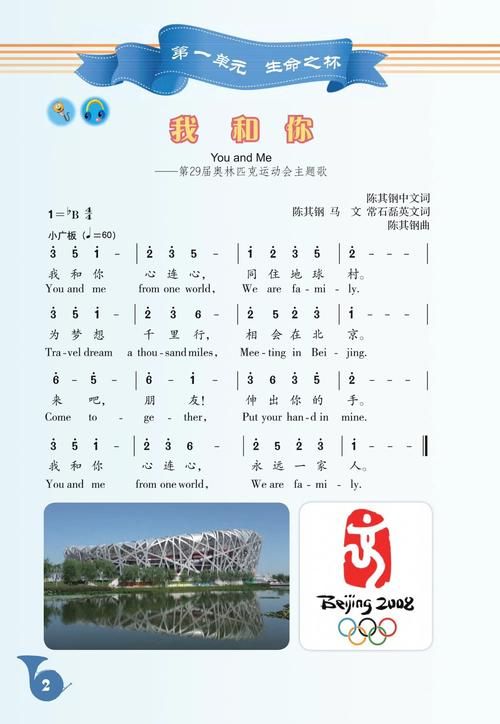

那天晚上,全球数十亿人守着电视,看张艺谋导演的奥运会开幕式。当29个脚印状的烟花在夜空里绽放,穿红衣的孩子们举着星星灯入场,一个穿黑色中山装的缓步走上台——是刘欢。

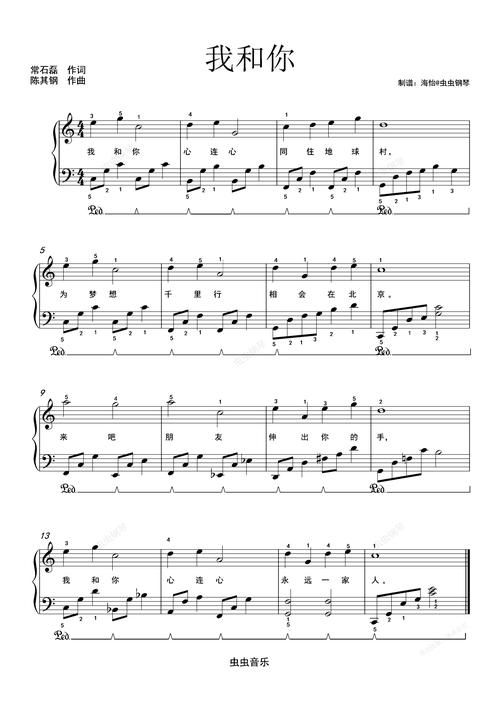

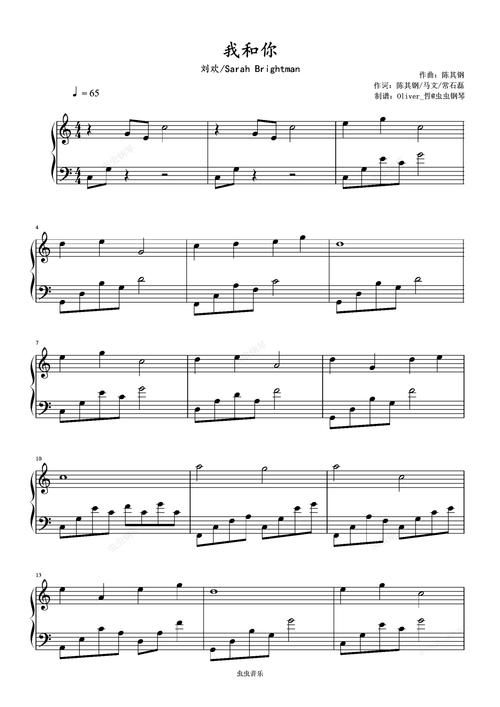

他没像其他歌手那样先唱高音,也没用华丽的编曲铺垫,只是轻轻开口:“我和你,心连心……” 钢琴声像水一样漫出来,干净、温柔,带着点孩子气的纯粹,稳稳托着每一个字。

后来我们知道,那其实是原声伴奏——现场没有乐队,只有一台钢琴,是刘欢和演奏家孔祥东临时商定的。张艺谋后来回忆:“当时想的就是简单,越是宏大的场面,越要留白。” 可谁能想到,这个“临时起意”的简单伴奏,竟成了华语乐坛最耐听的旋律之一。

你敢信吗?让世界记住中国的,竟是“最简单”的钢琴

很多人以为我和你的伴奏之所以经典,是因为它“大气”“有家国情怀”。可细听会发现,从头到尾就三个和弦在循环:C-G-Am-F。

对,你没看错,就是很多新手吉他手按第一个和弦就能弹的“万能和弦”。但为什么刘欢弹出来,就让人心里发烫?

秘密藏在“慢”和“静”里。钢琴的音符是一个一个落下来的,每个音都停留得恰到好处——不抢戏、不拖沓,像在听人讲故事,每个停顿都让你想安静听下去。音乐制作人后来分析过:“这个伴奏的音域控制在两个八度内,旋律线平缓,就像把‘人之常情’熬成了一碗温水,不管是中国人还是外国人,喝下去都觉得暖和。”

记得我当时蹲在宿舍小电视前看直播,周围同学都在嗑瓜子聊天,可当琴声一起,整个宿舍突然安静了。没人提醒,但大家都不约而同放下东西,跟着哼了起来。现在才明白,好的伴奏从不需要“喊话”,它只是轻轻一推,人心里最柔软的地方就自己出来了。

这不是“配乐”,是给世界留了一张“中国名片”

奥运会后,不少人翻出我和你的伴奏来填词:有人用它唱毕业,有人用它拍婚纱照,连小学音乐课都拿它当教材。为什么这么“百搭”?

因为这伴奏里的“空”,能装进任何人的故事。它没有鼓点催你跟上节奏,没有电音炫技抢风头,就像一张白纸,你是什么心情,它就给你什么底色。去年我在医院走廊里见过一个老奶奶,戴着耳机听这首伴奏,偷偷抹眼泪——她刚送走了老伴,钢琴声里大概藏着他们年轻时的操场广播。

更难得的是,它让世界“听懂”了中国。有国外乐评人写评论:“以前的‘中国风’是唢呐和古筝,可我和你让我看到,中国音乐的美也可以是‘不说话的’——像水墨画,留白处更有韵味。” 后来不少外国歌手翻唱,有人加了R&B,有人用了交响乐,但最有味道的,还是最初那架钢琴的版本。大概因为简单,才最接近真诚;而真诚,从来不分国界。

20年过去,我们总在找我和你的“替代品”,却总找不到

这些年,我们听过太多“大制作”:上百人的合唱队、几十种乐器的混搭、动辄几分钟的前奏。可一到需要“打动人心”的场合,很多人还是会下意识翻出我和你的伴奏。

为什么?

因为这才是“以歌为桥”的终极意义——它不用证明自己有多复杂,也不用刻意煽情,只静静地在那里,让你相信“我和你”之间,真的能有什么连接。现在打开短视频,还能看到无数人在用这个伴奏:中考结束的学生举着录取状笑着拍,抗疫回家的医生对着镜头鞠躬,远嫁的女儿牵着妈妈的手拍全家福……

琴声响起时,你好像听见2008年的鸟巢又在耳边了,听见全世界一起说“同一个世界,同一个梦想”的声音。

说到底,好的伴奏从不是歌的“附属品”,它本身就是故事。刘欢的我和你伴奏,大概就是那个藏着时光的故事本——翻开第一页,你就能听见20年前的夏夜,听见中国人对世界的问候,也听见自己心里,那片从未被惊扰的温柔。

你说,为什么别的歌火了就忘了,只有它,放在歌单里十年,都舍不得删?