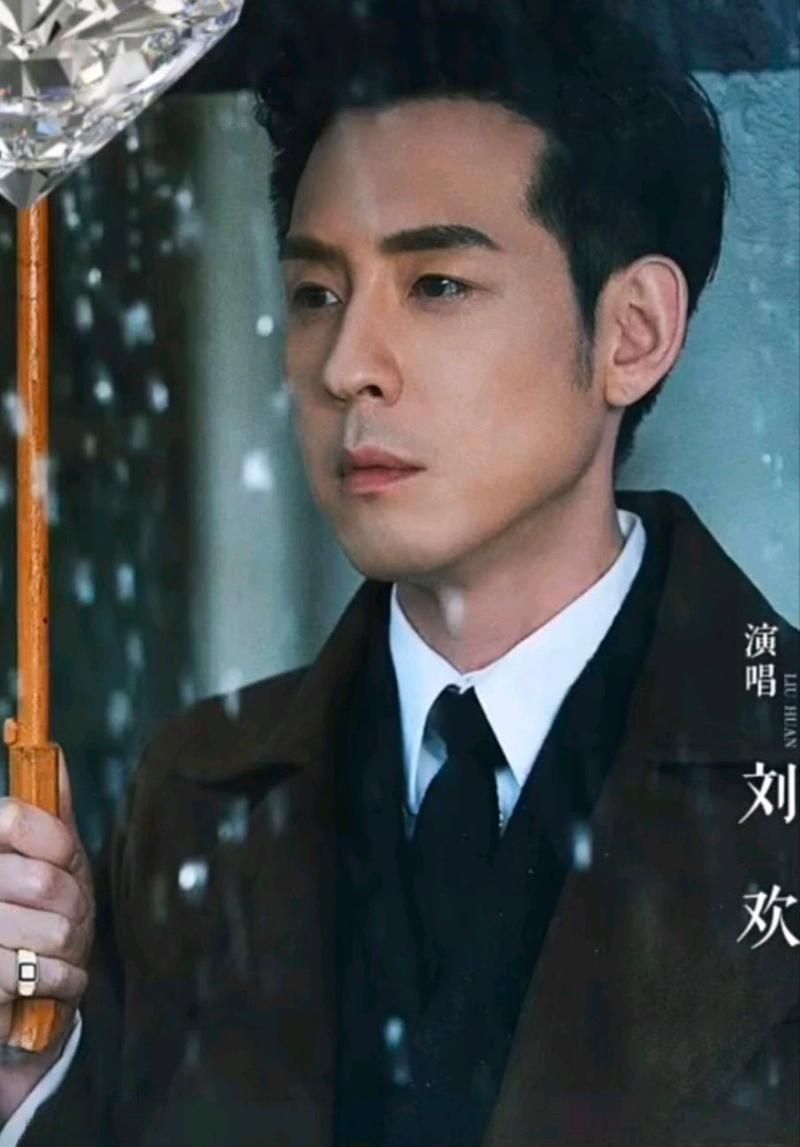

提起刘欢,大多数人脑子里冒出的第一个标签肯定是“歌神”——金嗓高亢,唱一首好汉歌能火三十年,唱从头再来能唱出打工人的倔强。但这些年,你有没有发现,他好像偷偷在“演员”这条路上,走出了和唱歌一样扎实的脚印?

先说个扎心的现实:娱乐圈里,跨界搞演员的歌手一抓一大把,但能像刘欢这样,让人记住“角色”而非“歌手本人”的,屈指可数。他不是科班演员,没上过表演课,演的角色甚至没一个是“俊男主”——要么是眉头紧锁的枭雄,要么是满脸褶子的老头,可偏偏每个“非典型”角色,都能让观众说出那句:“诶?这不就是刘欢演的吗?”

你记得射雕英雄传里的王重阳吗?那个全真教创始人,出场戏份没多少,但刘欢演出了“活神仙”的通透感:一袭道袍,眼神清冷,念“天之道损有余而补不足”时,声音里带着历经岁月的沧桑,不是故作高深,是真的把“修道”的人淡泊又睿智的劲儿,揉进了骨子里。后来有人说:“刘欢演的王重阳,比原著里写的还像。”

再往前翻,他在赤壁里演曹操,那真是个“颠覆性”的尝试。历史上的曹操“治世之能臣,乱世之奸雄”,刘欢没走脸谱化的“奸”路线,而是演出了枭雄的复杂性:官渡之战前他在帐中抚琴,手指修长,眼神却藏不住对天下的野心;战败逃亡时,狼狈却不失枭主风范,那句“宁我负天下人,休教天下人负我”,被他念得既有悲凉又有多疑,像极了史书里写的那个人——矛盾,真实,立体。

可能有人会说:“他演的都是配角,当然能放开。”但你看过他在孙子大传里的孙武吗?那是他第一次挑大梁演主角。为了演好“兵圣”,他提前半年读孙子兵法,不仅背得滚瓜烂熟,还跟着军事顾问学排兵布阵。剧里的孙武,从意气风发的青年将军,到因斩妃妃子而心死的悲壮老者,刘欢用眼神和台词的变化,把人物一生的起伏演得层次分明。有场戏是孙武被吴王疏远后,独自坐在河边,他望着水面,没说一句台词,可那股子“凭君莫话封侯事,一将功成万骨枯”的寂寥,愣是让观众跟着鼻子发酸。

说真的,刘欢演角色,有种“老天爷赏饭吃”的天然感。他从不刻意“演”,而是把自己“泡”在角色里。拍战狼2时,他演的那位考古学家,戏份加起来没十分钟,但他提前跟着考古队去了实地,晒黑了皮肤,磨出了茧子,举手投足间都是“做学问”人的较真和严谨。所以后来那句“朗朗(指剧中角色)要活下去”,才会让观众记到现在——不是台词多惊艳,是刘欢身上的“真实”,让观众相信:“这个老人,真的会在绝境里拼命守住文物。”

更难得的是,他红了这么多年,没被“歌神”的标签框住。拍声生不息时,他是帮年轻歌手排导师;拍我是歌手时,他是把老歌唱出新意的“定海神针”;可只要剧本找来,他二话不说就进组,哪怕演个只有两场戏的配角。有次采访,记者问他:“名气这么大,不挑挑剧本吗?”他笑着说:“戏好不好,不看角色大小,看的是‘我是不是能演成活人’。”

现在回头看,刘欢为什么能当演员?大概是因为他从不把自己当“明星”,而是当成“讲故事的人”。唱歌时,他用旋律讲人生;演戏时,他用角色讲人性。你没见过他炒作,没听过他上综艺博眼球,可你能在每个他演的角色里,看到对生活的敬畏,对艺术的较真。

所以说,下次再看到刘欢的名字出现在演员表里,别急着划走。你可能错过一个“歌神”,但绝对会收获一个让你记住半天的“活人角色”——毕竟,能把唱歌做到极致的人,演戏也差不到哪儿去,因为他骨子里那股子“认真劲儿”,永远值得被看见。