前阵子刷到条评论,说“现在00后听歌都听成考古学家了”——底下回复里,“刘欢熠”三个字重复了好多遍。这名字乍听陌生,可当你点开他的歌单,又好像在某个深夜的广播里、某部老电影的配乐里,甚至父辈的车载音响里,早就听过他的声音。

老观众总说:“这嗓子,怎么像刘欢老师年轻时的样子?”

00后却扒着他的账号留言:“哥哥唱弯弯的月亮时,我甚至以为我妈偷偷开了原唱。”

更有人发现,这个去年才真正走进大众视野的年轻人,手里攥着的“祖传秘方”,可能比流量密码更难得。

一、“考古”出来的“家学渊源”

其实刘欢熠的起点,藏着不少“不务正业”的痕迹。从小在北京胡同里长大,他家的衣柜里常年挂件旧毛衣——不是古着,是刘欢年轻时穿过的演出服,被他母亲当宝贝存着。“我妈总说‘欢欢那时候,一天要练十遍少年壮志不言愁’,”刘欢熠在后台采访时笑,手里摩挲着件洗得发白的毛衣袖口,“那时候哪懂什么‘传承’,就觉得这声音,有点老,但有点暖。”

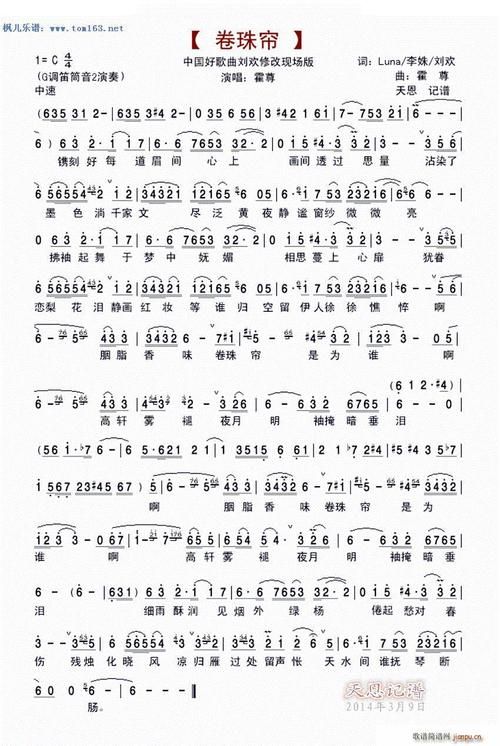

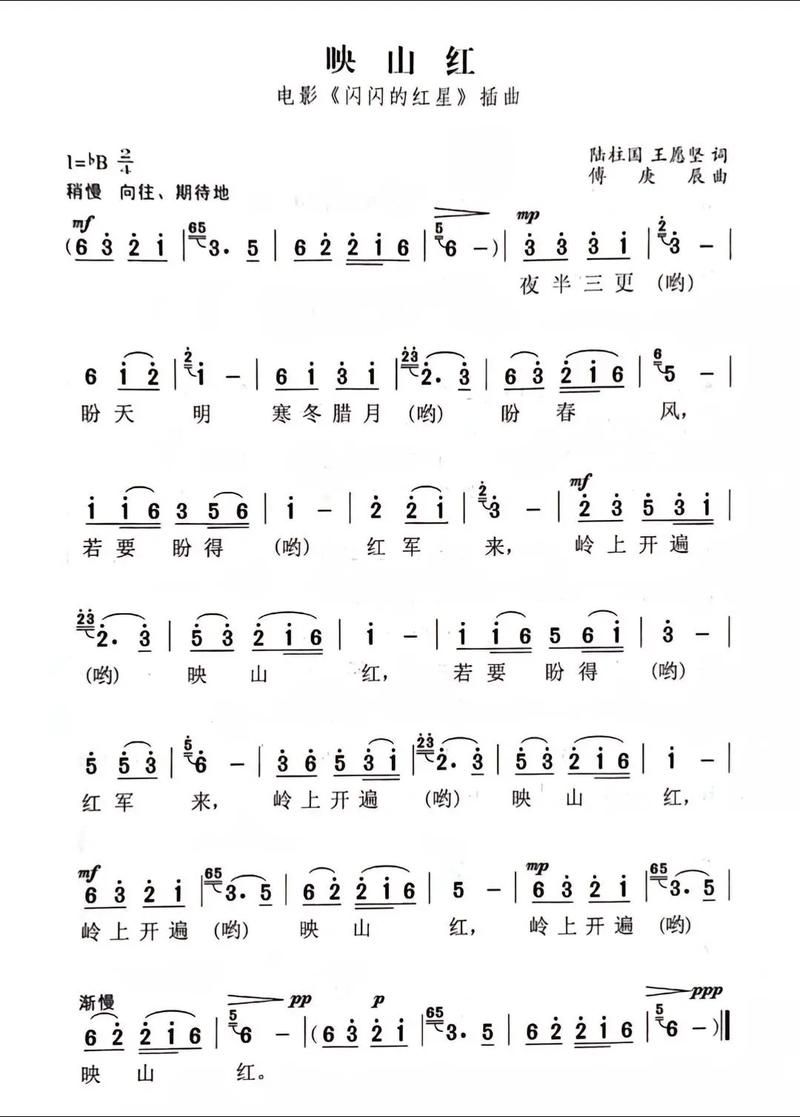

大学读的是音乐制作,同学都在学短视频运营、直播技巧,他却泡在学校的音像馆,把黑胶唱片区的民歌专辑听了遍。“老师说我‘放着好日子不过,非得往土里钻’。”可正是这些“土味”的积淀,让他后来写歌时,能把西北信天游的苍劲、江南小调的缠绵,揉成长安故梦里那句“月照青砖瓦,落雪满枝桠”——这首歌后来被用在纪录片敦煌里,导演说“这调子,像是从壁画里长出来的”。

二、00后给他贴的“反流量标签”

去年夏天,刘欢熠突然火出圈,是因为一首巷弄里的光。没有华丽高音,没有炸裂的副歌,就是一把吉他,加上他略带沙哑的叙事感嗓音,唱“老槐树下的石磨盘,磨走了岁月的棱角”。评论区里,无数00后留言“听哭了,这不像现在的歌,像小时候奶奶哼的调子”“原来好歌不用蹭热搜,能自己钻进心里”。

但让他真正“破圈”的,是某次直播时,有网友喊“唱点热歌,别总唱老歌”。他笑了笑,拿出手机点开短视频平台的热搜榜:“你看这前十首歌,我能唱几句,可三天后你还记得什么?”然后他唱了首霸王别姬的京剧改编版,清唱,没有伴奏,“真正的经典,不是靠流量堆出来的,是靠时间‘熬’出来的——就像我奶奶腌的酱,得放足三年,才有味道。”

那次直播在线破了500万,后来他的工作室统计,80%的听众是18-25岁的年轻人。有媒体问他“怎么抓住Z世代”,他说:“我没抓住他们,是他们在找我。这个时代不缺‘快消品’,缺的是‘能陪他们过夜的歌’。”

三、“刘欢的学生”?他只想做“刘欢熠”

总有人把他和刘欢老师比,甚至传他是“私生子”“关门弟子”。他从不避讳,反而拿出和刘欢老师的合影:“刘欢老师是我的恩师,但不是‘关系户’。”去年他参加声生不息,刘欢老师在后台指导他时说:“技巧是骨架,情感是血肉,而你要做的是,让这血肉里长出自己的骨头。”

现在他的歌里,既能听到刘欢老师式的厚重,又有年轻人的率性。比如异乡人里,“高铁穿过隧道时,我想起了奶奶灶膛里红薯的甜——原来不管走多远,心里都揣着一口家乡的炊烟”,把思乡写得很具象,不是空洞的“我想家”,而是“我能闻到家乡的味道”。

最近他在筹备新专辑,主打歌叫时间的孩子。“有人说我们这代人‘没有耐心’,可我想说,我们只是对‘真心’更挑剔了。”专辑里没有一首情歌是“我爱你你爱我”的套路,更多的是“遇见你时,我学会了等待”“离开你后,我成了自己的光”。

这些年娱乐圈新人来来去去,有的靠颜值,有的靠综艺,有的靠话题。可刘欢熠好像走在一条“慢车道”上——不蹭热度,不炒绯闻,甚至很少上综艺,就安安静静写歌、唱歌。可正是这份“慢”,让他在流量洪流里,活成了一座“灯塔”。

有次演出结束后,有个女孩等在他后台,递上一封信:“刘欢熠老师,我失恋三年了,今天听你唱巷弄里的光,突然觉得,日子不该就停在黑暗里。”

他看完信,站在后台哭了半分钟。后来他在采访里说:“做艺人最珍贵的,不是有多少人叫你‘男神’,是有多少人,因为你,敢继续往前走。”

或许这就是刘欢熠的“熠”——不是瞬间爆发的烟火,而是像老式台灯那样的光,不刺眼,但足够温暖,足够照亮那些在黑夜里赶路的人。