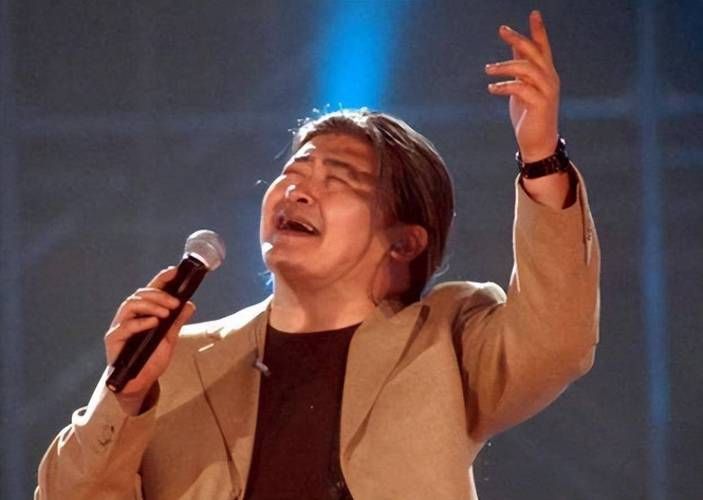

深夜刷到B站上有人剪雍正王朝雍正批折子的片段,背景音还是那句“我真的还想再活五百年”,评论区突然炸了:“每次听都起鸡皮疙瘩”“刘欢一开口,整部剧的魂都在了”“要是换成现在的顶流歌手,能有这味儿吗?”

说起来,1999年雍正王朝播出时,多少人以为这又是一部“辫子戏”,没想到刘欢开口的瞬间,直接把所有人拽进了紫禁城的晨钟暮鼓里。可奇怪的是,30年过去了,翻拍版、续作没少出,却再没哪个歌手敢碰向天再借五百年——不是唱不好,是刘欢的声线里,嵌着整个王朝的骨头。

胡玫找刘欢时,他正在录音棚骂人:“历史剧不是戏说,得有股劲儿!”

1998年,导演胡玫拍雍正王朝遇到坎儿:拍康熙晚年九龙夺嫡的压抑,拍雍正铁腕改革的挣扎,可主题曲始终找不到“调”。她找来圈内几个顶流歌手,试唱版要么太“飘”,像在唱流行情歌;要么太“硬”,像喊口号。直到某天,她偶然听到刘欢为北京人在纽约唱的千万里,那种从胸腔里压出来的厚重感,突然让她拍大腿:“雍正就需要这种‘压得住场子’的声音!”

可找到刘欢时,他正忙着自己的专辑。听说要给历史剧配歌,第一反应是:“历史剧?别是那种穿龙袍谈恋爱的吧?”胡玫急了,直接带上剧本去找他。刘欢翻到雍正彻夜批改奏折的戏,看到那句“朕就是这样的汉子”,突然沉默了——他说:“这哪是唱皇帝?这是唱一个被命运推着走的人。他不是天生的暴君,是想为这个王朝拼一把的‘孤臣’。”

后来刘欢在采访里说:“录音时我总想起故宫的太和殿,空荡荡的,只有脚步声回响。雍正的‘五百年’,不是贪恋权位,是想把‘摊丁入亩’‘火耗归公’这些事办完,让老百姓少遭点罪。这种‘不甘心’,得用声音掏出来。”

徐沛东写歌时摔了铅笔:“歌词得像奏折,每个字都得有分量!”

作曲家徐沛东其实一开始也纠结:历史剧主题曲,是该用西洋交响还是民乐?直到刘欢给他看了一段雍正的奏折原文,密密麻麻的楷书里,全是“尔等若不尽心,朕必严惩不贷”——突然就明白了:“这不是音乐,是奏折的音律!”

他写“向天再借五百年”时,改了十几稿。最初是“愿天再借五百年”,刘欢听了说:“‘愿’太软了,雍正不是祈求,是‘讨’。他跟天讨,跟命运讨,得有股‘不服输的劲儿’。”后来改成“向天再借”,徐沛东拍案叫好:“对!‘向’字带劲儿,像雍正拍着桌子跟老天爷较真!”

编曲更有意思。刘欢坚持加入埙和古琴,他说:“雍正的夜,不是金碧辉煌的夜,是批折子到天亮,窗外的月都是凉的。埙的声音像呜咽,古琴像叹息,这样交响乐的宏大才不会飘。”有次录音时,刘欢突然停下来:“这段高音不能喊,得‘压’着唱,就像雍正想把火气压在肚子里,可声音里全是委屈。”

30年过去,为什么没人敢“再唱五百年”?

这些年,翻拍雍正王朝的声音没停过,甚至有人找来流量歌手试唱。可结果呢?某歌手在综艺上唱,被吐槽“像KTV走麦”;某短视频博主翻唱,评论区刷屏“少了刘欢那个‘叹气’”。

倒不是唱功不行,是刘欢的“不可替代性”,早超出了“唱歌”本身。他说:“我唱向天再借五百年时,从没觉得自己在‘演’雍正,我在唱我自己。每个人心里都有一块‘不甘心’,想再拼一次,再努力一点——这才是这首歌能戳中30年观众的根。”

有次记者问刘欢:“如果现在有人翻唱,你介意吗?”他笑了:“介意啥?时代不一样了,年轻人有年轻人的表达。但我敢说,他们唱不出我录音室里的那个‘清晨五点’——那是我在故宫墙根下转了半小时,听着宫墙外的麻雀叫,突然读懂了雍正的‘孤独’。”

原来好歌的“魂”,从来不是技巧,是创作者把血肉揉进了旋律里。就像刘欢唱的,那“五百年”不是王朝的寿命,是一个人、一个时代,拼尽全力却依然留有遗憾的“一声叹”。

这声叹,30年来无人能替。

你有多久没重刷雍正王朝了?下次听到“向天再借五百年”,不妨把音量调大些——那不是歌,是紫禁城的百年风雪,正从历史深处,吹到你耳朵里。