你有没有过这样的时刻?加班到深夜的办公室,手机里随机播放到刘欢的弯弯的月亮,画面是他90年代穿西装站在舞台上,灯光打在微卷的头发上,嘴唇微微开合,声音像一杯温热的酒,顺着耳朵流进心里,突然就忘了KPI的 deadline。

这大概就是刘欢演唱视频最“不讲道理”的地方——不是靠流量炒作,也不是靠视觉冲击,就凭“人”和“声”,就能横跨三十年,让人反复点击重看。

第一眼就被吸引的,从来不是脸,是“扛得住镜头”的底气

说起刘欢,很多人先想到“顶流歌唱家”的名头,但他的视频里,几乎没有“精致偶像感”。早年在同一首歌的录制现场,他穿着宽松的衬衫,额头渗着薄汗,说话时带点北京话的憨劲儿,一开口唱歌,整个人却像换了个人——鼻腔共鸣带来的厚重感,咬字时字头咬得又轻又准,高音像喷薄而出的山泉,低音又像深不见底的古井。

记得好汉歌的MV吗?1998年央视水浒传配套的片段,他坐在石阶上,身后是粗糙的城墙和奔流的黄河,头发被风吹得有点乱,眼睛却亮得像藏着火。唱“大河向东流啊”时,他甚至没怎么大幅度挥手,就是稳稳地站着,用声音撑起整个江湖的气魄。后来有人翻拍过无数版本,可每次打开原版视频,还是会被那种“不费力却征服一切”的气场击中。

为什么?因为他的演唱视频里,“唱”永远比“演”更重要。他不刻意挤表情,不炫技飙高音,甚至不刻意和镜头互动,但就是让你觉得:这歌声,是从骨头缝里发出来的。就像他在一次采访里说的:“唱歌不是为了漂亮,是为了把事说清楚,把情送到人心里。”

每个视频,都是一段“活着的音乐史”

刘欢的演唱视频,从来不是孤立的作品,更像是时代的切片。80年代末他凭少年壮志不言愁走红,那时的视频带着一股“初生牛犊不怕虎”的锐气——黑色T恤,牛仔裤,站在简陋的舞台上,声音里有种不服输的劲儿,刚好呼应了改革开放后年轻人“敢闯敢拼”的心气儿。

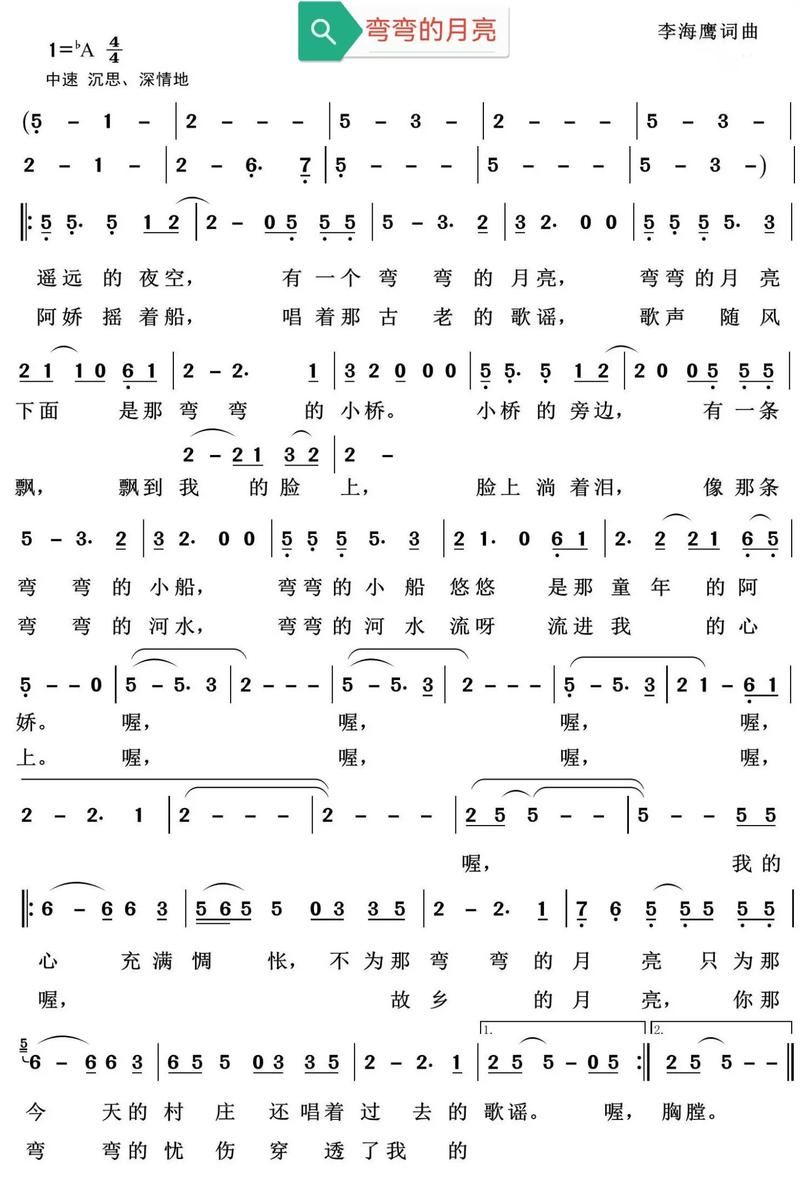

到了90年代,弯弯的月亮千万次的问陆续推出,视频里的他开始多了几分沉思。1992年北京人在纽约的配套演唱会上,他穿着深色西装,手里拿着话筒,唱“明明白白我的心,渴望一份真正的情”时,眼神里藏着漂泊者的孤独,旋律里又带着对故乡的眷恋。那时候的国人正经历着观念冲击,他的歌和视频,像一面镜子,照着每个人心里想说又说不出的迷茫与期待。

而到了近年的人世间主题曲,视频里的他头发花白,眼神却依旧清亮。镜头扫过他的皱纹,扫过他说话时微微颔头的动作,唱“山高水长,一路走来”时,声音里多了岁月的沉淀,却依旧有穿透力。有年轻观众评论:“以前听刘欢是觉得他厉害,现在听是觉得他懂人生。”

你看,他的视频从来不是“表演”,而是“陪伴”。你想听热血,有好汉歌;你想听柔情,有弯弯的月亮;你想听岁月,有人世间。每个阶段的他,都和时代绑在一起,歌声里藏着一代人的集体记忆。

为什么这些视频能“抗住时间”?答案藏在“不妥协”里

有人可能会问:现在短视频时代,15秒就能出圈,刘欢那些动辄几分钟、甚至没有华丽剪辑的视频,怎么还能火?

答案其实很简单——他从不向“流量思维”妥协。早年间有导演建议他“在镜头前多些肢体动作,更吸引观众”,他摇头:“唱歌是听的艺术,别让动作抢了风头。”后来有平台想给他加“滤镜和特效”,他拒绝了:“歌里的故事,不用特效来凑。”

他坚持“现场感”。很多演唱会视频,能看到他唱到高音时额头的青筋,唱到深情时微微颤抖的手,甚至因为太投入而偶尔的破音。但这些“不完美”,反而成了视频的“魂”——真实的感情,从来不需要滤镜。就像他在我是歌手唱弯弯的月亮时,镜头给到他特写,他闭着眼唱,眼角有泪光,观众说:“这哪是在唱歌,是在把心里话掏出来给你听。”

更难得的是,他从不“吃老本”。即使已经封神,还是不断尝试新的曲风,从摇滚到民谣,从古典到融合,每个新视频都能让人看到他对音乐的敬畏。比如近年唱的沧海一声笑,他加入了戏腔处理,视频里他穿着中式立领衫,站在戏台般的布景前,歌声里有侠客的洒脱,也有文人的风骨,让老歌焕发了新的生命力。

最后想说:好视频,是“声”与“心”的双向奔赴

如今打开视频平台,刘欢的演唱视频依然有高播放量。评论区里,70后说“听着他的歌长大的”,80后说“失恋时是他的歌陪我熬过的”,90后说“孩子出生时放的宝贝,是他的版本”,00后说“刷到他的视频,会停下来听完,觉得这声音太有力量”。

这大概就是经典的模样——它不追着流量跑,流量却会追着它跑。刘欢的演唱视频,就像一本摊开的日记,记录着他不妥协的音乐态度,也藏着每个普通人生命里的重要时刻。

下次当你觉得生活太浮躁时,不妨点开刘欢的一个演唱视频。不用看歌词,不用听背景故事,就只是看着他站在镜头前,用最本真的声音唱歌,你会发现:有些声音,真的能穿越时间,给你最踏实的安慰。

毕竟,能让人记住的,从来不是华丽的技巧,而是那个“用全部力气唱歌”的他,和歌声里“藏着你我故事”的温度。