1993年,一个冬天的晚上,北京电影制片厂的录音棚里,刘欢对着乐谱皱了皱眉。那首为电视剧北京人在纽约写的主题曲,词作者冷豪放了一句“千万里,千万里,我一定要回到我的家”,他总觉得差点什么——直到即兴改了一句“千万里,千万里,我追寻着我的人生的方向”,才突然松了口:“对了,这才是‘在路上’该有的劲儿。”

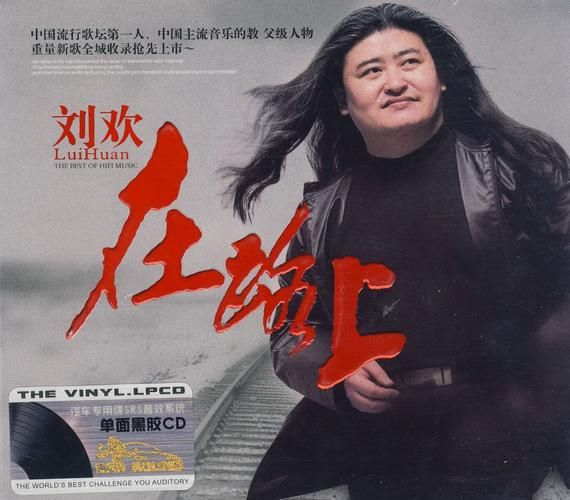

这句“改口”,很多人不知道。但这首歌后来成了刻在中国人DNA里的旋律——千万次的问。不过今天想说的,是刘欢另一首更“接地气”的在路上。不是后来那首翻唱的,是2000年他为自己主演的电影一路上有你写的主题曲,也是属于普通人的“行路歌”。

你耳机里的在路上,藏着多少人的青春碎片?

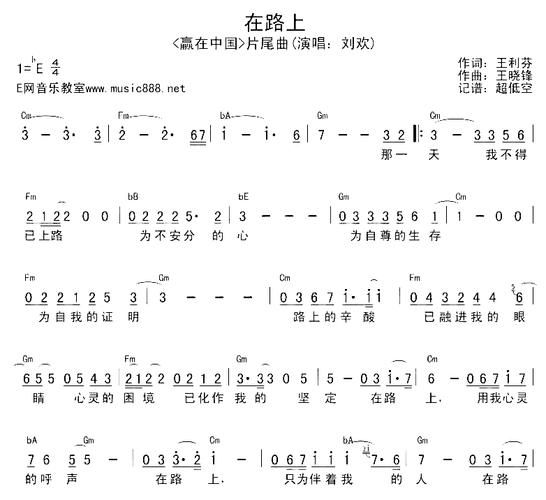

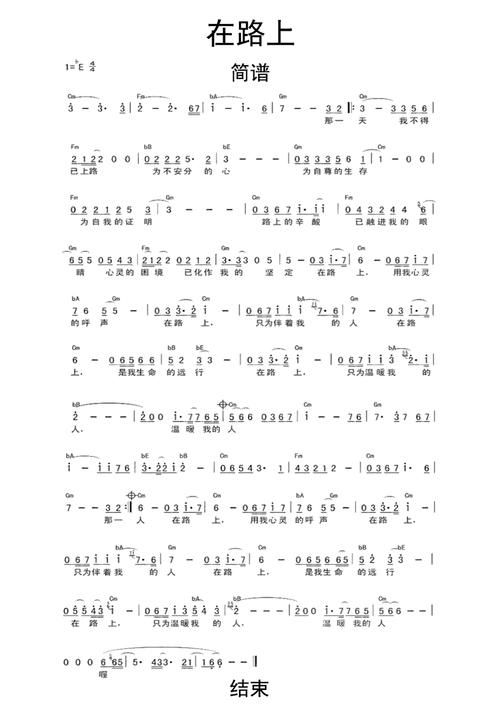

“那一天不得已上路,为不安分的心,为自尊的生存,为自我的证明……”

这首歌刚出那会儿,谁还没用随身听过?那时候的大学生,骑着二手自行车从校门冲出去,车筐里摆着盗版CD,在路上前奏一起,车把都要跟着晃两下;刚北漂的白领,挤在10平米的出租屋里,对着镜子打领带,歌词里“路过的人,早已忘记,经历了春天才知道花朵的芬芳”一响,眼眶突然就热了。

后来有人说,刘欢的歌有“爹味”太厚重。但你听在路上里,他嗓子里的沙哑像带了茧子——不是刻意的技巧,是那种爬过高山、趟过河沟的实感。就像你我爸骑电动车送你上学时,一边蹬车一边说:“日子嘛,不都是这么一步一步往前挪的?” 他唱的哪是明星,是每个为了生活咬着牙往前走的人。

刘欢为什么写得出“行路者”的歌?

很多人不知道,刘欢自己就是个“老在路上”。90年代初录制少年壮志不言愁,他骑着自行车穿过半个北京城,躲避胡同里的鸡鸭,只为赶在录音室关门前录个DEMO;拍北京人在纽约时,他在零下十度的纽约街头蹲了三天,就为了看当地人怎么匆匆赶路——那些镜头后来都成了他写歌词的“素材库”。

他说:“我写在路上没想那么多,就觉得人这一辈子,就是个‘在路上’的状态。你站在这儿,心里总惦记着前面那点事儿,不管那事儿是好是坏,你得走。” 所以歌里没有宏大叙事,只有具体的细节:背包里的干粮、磨破的鞋、抬头看到的星星、转角遇到的陌生人——这些都是他路上见过的。

为什么30年后,我们还在循环这首“老”歌?

去年冬天,我在网易云刷到一条热评:“35岁生日,加班到凌晨,地铁站播放在路上,突然蹲下哭了。10年前我觉得自己会改变世界,现在只想把房贷还完。” 下面有个人回:“别哭,咱都在‘在路上’呢,这不丢人。”

你看,哪有什么“过时的歌”?只有没褪色的生活。刘欢的歌从来不怕老,因为唱的是人心——你怕失败?他唱“不经历风雨,怎么见彩虹”;你迷茫?他唱“前方若有路,总要试着去闯”;你孤独?他唱“路上有我,陪你一起走”。这不是鸡汤,是一个过来人拍着你肩膀说:“别怕,我也这样过。”

刘欢的“神秘”:他从不在在路上里扮演“英雄”

有次采访,记者问他:“您作为乐坛常青树,给年轻人的建议是什么?” 他笑了笑,指着刚写完的歌词说:“你看我这本子里,记的都是路边摊老板说的话、修车师傅的顺口溜——英雄哪有那么好当,能把普通日子过明白,就了不起了。”

所以你看,刘欢从不在舞台上“端着”。他可以穿着老头衫在校园里唱歌,可以对着镜头说自己爱烤串,可以在综艺里被“毒舌”也不翻脸——他早就明白,真正的艺术,不是站在高台上指手画脚,是蹲下来,和普通人一个高度。

结尾:你走的每一步,都是在路上的歌词

最近又听了在路上,发现最后一句“走万里,走万里,这条路还要走很长”已经不觉得沉重了。突然想起有个朋友说过:“所谓的‘在路上’,不是一定要去远方,是你就算摔进泥里,也会拍拍裤子站起来说‘下一站该去哪’。”

刘欢的歌为什么能传唱?因为他唱的不是歌,是千万个“你我”的生活。你今天挤的地铁、赶的稿、和父母的争吵、对自己的怀疑——这些细碎的、狼狈的、又带着点倔强的瞬间,都是在路上的注脚。

所以,别怕“在路上”。你看,那个唱在路上的人,自己走了六十多年,还在唱呢。