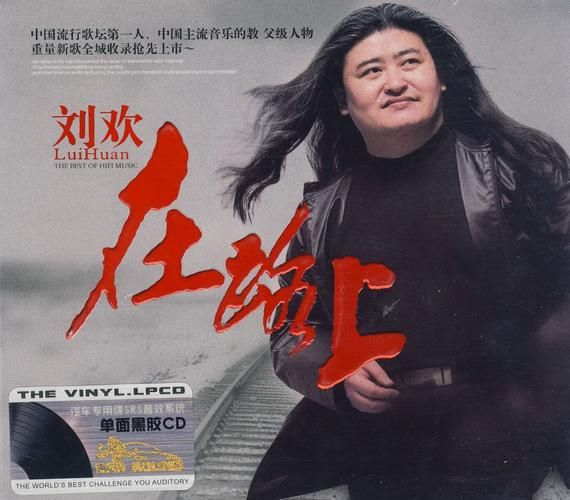

2000年代初的华语乐坛,是个神仙打架的年代。大街小巷的音像店里,刀郎的2002年的第一场雪能把CD卖断货,韩红的天路刚出来就成了KTV必点,而在某个深夜的电台里,常常能飘出一阵低沉又开阔的歌声——像是从雪山那边吹来的风,裹着酥油茶的香和经幡的颤,把人一下子拽进某个遥远又熟悉的梦里。那是刘欢唱的我要去西藏。

很多人第一次听,都会愣一下:这还是唱好汉歌那个刘欢吗?当年在水浒传里吼出“大河向东流”的他,声音像是盛满了烈酒,浓烈、张扬,能唱得人血脉偾张。可我要去西藏里,他收起了所有的“锋芒”,嗓子成了揉面的手,把旋律揉得又软又筋道,每个字都像是从肺里慢慢浮上来的气泡,带着岁月的沉香。

后来才知道,这首歌对刘欢来说,从不是“随便唱唱”。早在90年代,他就跟着纪录片团队去过西藏,站在海拔5000米的米拉山口,看着远处经幡猎猎,近处牧民转着经筒念着“唵嘛呢叭咪吽”,风把他们的袍子吹得鼓起来,像一面面倒挂的旗。当地人说,他们的信条是“身体在地狱,眼睛在天堂”,可刘欢看到的,分明是把日子过成诗的平静——“你看他们虽然苦,但眼睛里的光比我们亮。那是种知道‘为什么而活’的光。”

后来他把这份光揉进了歌里。前奏一起,手鼓的节奏像马蹄踏过草原,那句“我要去西藏,仰望神圣的阳光”,他没用飙高音的技巧,反而像在跟人耳语,可偏偏这耳语里,藏着比呐喊更大的力量。到“纯净的天堂,洗去心中的迷惘”时,声音像慢慢张开的翅膀,带着人从喧嚣的城市飞起来,飞过红绿灯飞过写字楼,一直飞到那片“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”的地方。

有次采访,记者问他:“您嗓子那么好,高音那么强,为什么这首歌故意压着唱?”刘欢笑了笑,说:“西藏不需要‘唱’给她听,她是需要‘听’的歌。你去布达拉宫脚下听朝圣者念经,会知道什么叫‘大音希声’——最深的感动,从来不是喊出来的,是从心里慢慢长出来的。”他还说,有次在牧民家借宿,半夜醒来,听见阿妈在帐篷外小声唱歌,调子跑得厉害,可那歌声比任何专业歌唱家的都动听,“因为那里面没有‘技巧’,全是‘日子’。”

说来也怪,我要去西藏火了以后,没像很多流行歌一样昙花一现。十几年过去,还是有人在加班的深夜循环这首歌,有情侣在失恋时靠它哭出声,甚至有人说“每次听到都想买张去西藏的车票”。为什么?因为它唱的从不是地理意义上的西藏。歌里的“西藏”,是每个人心里那个“想逃离又舍不得走”的地方:可能是小时候外婆家的小院,可能是某个再也见不到的老朋友,可能是被生活磨掉棱角后,偷偷藏在心底的那点“不妥协”。就像有人留言:“刘欢唱的不是去西藏的路,是回家的路。”

前几天翻到一条老视频,是刘欢在某晚会上唱这首歌。他头发已花白,唱到“我要去西藏”时,微微闭着眼,像在跟谁说话。台下一万多人的体育馆,突然安静得能听见风声。那一刻突然明白,为什么他的歌能跨过二十多年还在打动人——他从不“唱给别人听”,他只是把心里的故事说给你听,而你的故事,恰好能和他的歌词碰个满杯。

所以你呢?当我要去西藏的前奏响起,你心里的那个“西藏”,又藏在哪里?