提起刘欢,脑子里第一个冒出来的多半是“大河向东流哇”“路见不平一声吼哇”的豪迈,或是“千万间避寒的宫楼”的磅礴。可你说怪不怪,这个唱得了史诗级“大歌”的男人,偏偏也能把那些藏着烟火气、带着小情绪的“小曲”唱进人心里——不是说旋律多简单,歌词多直白,而是他总能让那些旋律里裹着故事,歌声里带着温度,听的时候像老友在耳边絮叨,听完心里却像被温过的酒烫过似的,又暖又醇。

你听,他在唱江南烟雨,也在唱人间悲欢

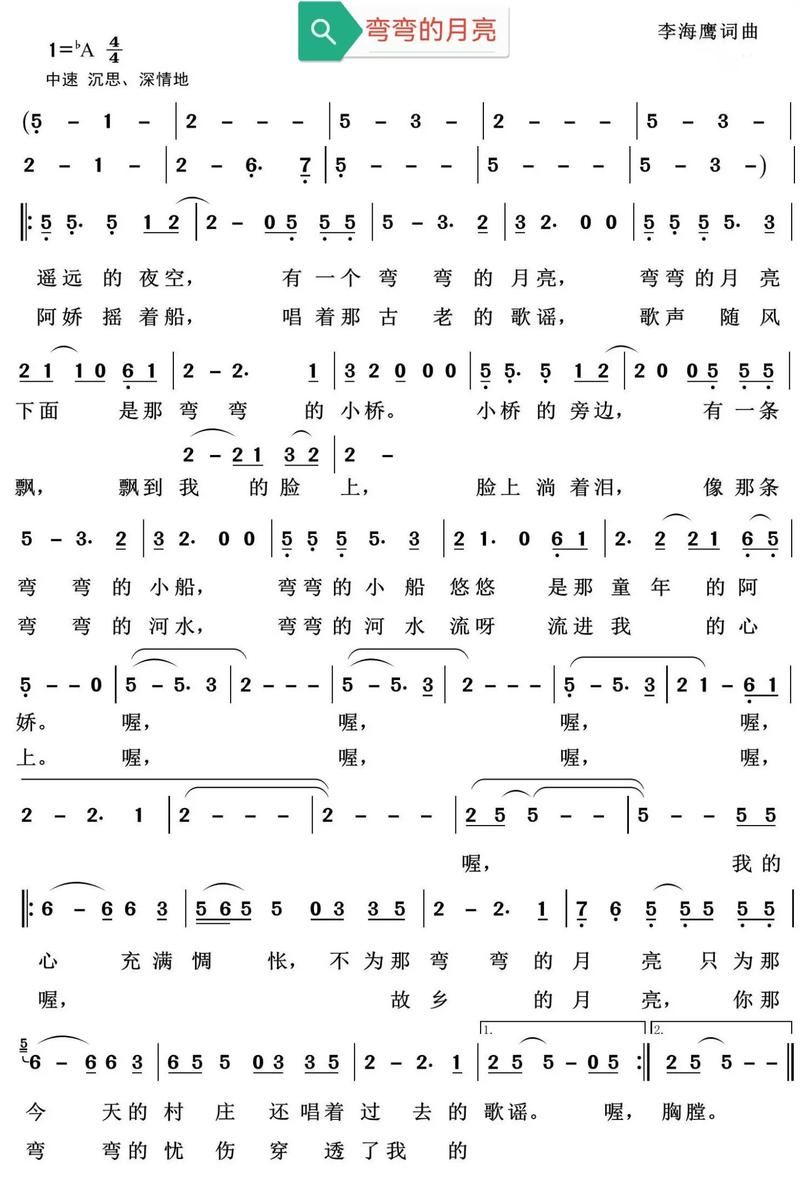

很多人对刘欢的“小曲”印象,可能停在弯弯的月亮。这首1990年的歌,轻得像一阵晚风,歌词里“弯弯的月亮,小小的桥,小小的船儿啊,载着无数的梦想”,刘欢没飙高音,反倒是用压低的声线,把江南水乡的柔和对故乡的眷恋,揉碎了唱出来。刚听时觉得“淡”,可循环几遍才发现,那“我的心儿啊,梦想周围绕在她身旁”的叹息,比任何撕心裂肺的呐喊都让人鼻酸——原来最沉的深情,有时就藏在这“轻描淡写”里。

还有一首更“冷门”却更戳人的,1997年电视剧京城镖局的主题曲生死一线间。乍听歌名以为是打打杀杀,可前奏一起,钢琴弦乐铺开,刘欢的声音像从雾里慢慢浮出来:“一步天涯,一步海角,一步里藏着多少未了的情仇。”他唱得没有好汉歌的锋芒,倒多了几分江湖儿女的无奈,那句“生 死 一 线 间,哪有对与错啊”,每个字都像裹着尘埃,轻轻砸在心上。后来查资料才知道,这首歌刘欢参与了作曲,难怪连旋律都透着他对“情义”二字的理解——不是非黑即白的人设,是血肉里的挣扎与温柔。

他敢“玩”老歌,把市井唱成诗

要说刘欢唱“小曲”最绝的本事,就是能把那些“老掉牙”的市井小调,唱出岁月的包浆。比如1998年专辑记住里的送别,这首歌李叔同的原版本就是清浅的离别,可刘欢的版本,一开口就带着岁月的重量。他没用太多修饰,倒是拿捏了“气声”的分寸:“长亭外,古道边,芳草碧连天”,声音像从旧时光里漏出来的,既有少年时的不舍,又有中年后的释然。有网友说:“第一次听送他哭了,不是悲伤,是突然懂了‘人生难得是欢聚,惟有别离多’——刘欢唱的哪是送人,是送我们每个人的一生啊。”

更让人意外的是他唱的凤凰于飞——这本是民国时期周璇的老歌,后来被电视剧甄嬛传翻唱成了凄美的主题曲。可刘欢在2013年“我是歌手”上唱的版本,完全另辟蹊径。他没有学“甄嬛版”的婉转,反倒用浑厚的声线,把“金粉埋幽僻,人事已参差”唱出了种沧桑感,像老生在念白,又像醉汉在独酌,把民国文人的失落与无奈,唱得棱角分明。有人说“毁经典”,可细听才发现,他唱的不是“甄嬛的宫斗”,是“张爱玲笔下的白流苏”——原来经典从不是死物,只要歌手有故事,老歌也能长出新枝桠。

那些“藏着掖着”的小曲,藏着他对音乐的“较真”

你可能会问,刘欢这么“大腕儿”,怎么总唱这些不热门的“小曲”?答案或许就藏在他那句“音乐不是商品,是表达”里。比如2008年汶川地震后,他没写什么宏大的“救灾歌”,反而和女儿刘一丝合唱了心里话。旋律简单得像童谣,歌词也是大白话:“我们的家乡,在希望的田野上,炊烟在新建的房屋上飘荡, 小姑娘们歌唱着幸福的时光”,可刘欢的声音里,没有表演的煽情,倒有种父亲般的温暖,像在轻轻拍着受灾孩子的背说“别怕,家还在”。

还有2015年为纪录片河西走廊写的河西走廊之梦,这首歌没上过热搜,旋律甚至有些“平”,可当你听那句“河西走廊,是戈壁沙海中的一条长廊,丝绸之路上的驼铃声声,曾在这里回响”,能瞬间被拉回千年之前——这是刘欢的“小曲”里藏着的“大格局”:不追求爆款,只求每一句都经得起推敲,每一个音符都带着对音乐的敬畏。

下次听刘欢,别忘了“翻牌子”他的“小曲子”

说到底,刘欢的“小曲大全”,哪里是什么歌曲列表?分明是一个音乐人的生活笔记——这里有他对故乡的眷恋(弯弯的月亮),对江湖的感悟(生死一线间),对岁月的回望(送别),还有对人间的温柔(心里话)。这些歌没像好汉歌那样“响彻云霄”,却像老茶,需要静下来慢慢品,越品越能尝出里面的层次与余味。

所以,下次再点开刘欢的歌单,不妨往下拉一拉,跳过那些熟悉的“顶流”,试试这些“小曲子”。或许你会发现,那个在你印象里“只会唱大歌”的男人,其实早就用歌声给你写了一封长长的信,字里行间都是“生活”两个字——不张扬,却字字见心。