90年代的初春,北京的胡同里还飘着炉煤的烟火气,工厂大院的广播里突然响起一句:“心若在梦就在,天地之间还有真爱。” 话音刚落,扛着自行车爬坡的师傅会停下喘息,洗衣服的阿姨会把浸湿的手在围裙上擦两遍,连刚放学的孩子都攥着书包带凑近喇叭——那时没人知道,这句简单的话,会成为无数人心里最硬的“精神骨头”。

一、一首歌的“时代重量”:写在下岗潮里的生存诗

说“从头再来”是首歌,不如说它是90年代中国社会的“情绪切片”。1997年前后,国企改革进入深水区,全国上千万产业工人离开熟悉的岗位,“铁饭碗”第一次在普通人手里变得烫手。东北老工业基地的深夜里,下岗的电工蹲在马路牙子上抽烟,烟头明明灭灭,像极了心里没着落的火;南方工厂的流水线上,年轻的姑娘攥着最后一个月工资,在集体宿舍的床上哭到凌晨——没人知道明天该去哪,只知道“不能垮”。

就在这时,央视春晚的彩排现场,导演找到刘欢:“欢哥,今年想唱首给普通人歌,你有谱没?”刘欢翻遍了刚拿到的几份词稿,最后停在“从头再来”上。“词糙理不糙,”他拍着桌子说,“这四个字,就是咱们老百姓现在最该有的劲儿。”为了写出那股“吞下委屈却挺直腰杆”的味儿,作词家许乃胜特意蹲在沈阳的铁西区,听下岗工人聊天、看他们摆地摊,有人赌气说“老子摆馄饨摊也能当老板”,有人抹着眼泪说“只要老婆孩子不散,从头过也行”——这些话,全揉进了“看成败人生豪迈只不过是从头再来”的旋律里。

二、刘欢的“秘密武器”:不煽情,只给“实劲儿”

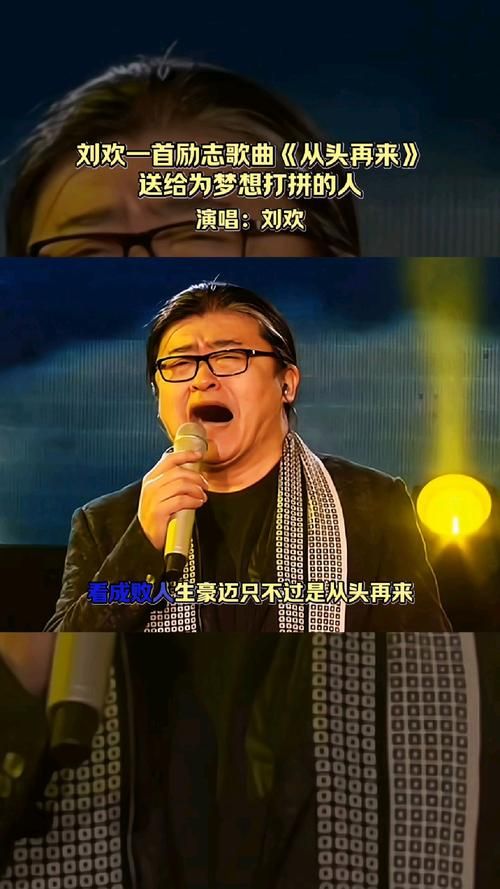

很多人记得刘欢在春晚唱这首歌时的样子:深色西装,头发梳得一丝不苟,站在舞台中央,声音像是从胸膛里“长”出来的。没有撕心裂肺的高音,没有故作深沉的叹息,就是那种浑厚中带点沙哑的“稳劲儿”,像老父亲拍着你的背说“没事,有我”。

有人说刘欢唱歌“不够时髦”,但他从不改自己的路数。录制从头再来时,他特意要求加一段口琴前奏——“口琴的声音,跟咱老百姓的嗓子最像,有点哑,有点糙,但是暖”。为了让“天地之间还有真爱”那句不显得假,他连续三天泡在录音棚,从对着谱子唱,到反复体会“希望这两个字怎么唱才不轻飘”。后来他在采访里说:“这首歌不能‘演’,得‘过心’。如果我自己都不信‘从头再来’,怎么让老百姓信?”

三、三十年后听这首歌,我们还在“从头再来”

时间跳到2023年,杭州的快递小哥李师傅在电动车后视镜里循环播放这首歌。疫情最严重时,他所在的快递网点倒闭,欠了一屁股债,有天晚上躲在巷子里啃冷馒头,突然听到手机里的“看成败人生豪迈”——“我当时就觉得,啊,原来不止我一个在硬扛。”现在他开了自己的小公司,员工墙上贴着“从头再来”的歌词,他说:“这不是打鸡血,是提醒自己:当年能从泥坑里爬出来,现在也能。”

00后大学生小周第一次听这首歌,是在考研失利的深夜。她抱着膝在宿舍哭,室友突然放了“心若在梦就在”,歌词像小锤子一样敲着她:“我以为‘从头再来’是大人才说的话,原来我们年轻人也需要这个——不是非要赢,是不能自己认输。”现在她备考二战,笔记本扉页写着那句话,墨水都洇了,但看得很清楚。

这么多年,我们见过太多“成功学”的喧嚣,听过太多“一夜暴富”的神话,但为什么从头再来能一直被记住?或许因为它从没说过“你一定能赢”,只说“输了咱还能再来”;它没唱“你天生不凡”,只唱“你心里有爱”。就像刘欢在采访里说的:“歌是人写的,人是靠着一口气活着的。这口气,就是‘从头再来’的底气。”

下次当你觉得“撑不下去”的时候,不妨听听这首歌。不用想什么大道理,就想想90年代那些蹲在马路牙子上抽烟的师傅,想想那些在集体宿舍里哭着擦眼泪的阿姨,想想现在还在深夜赶路的你——我们可能从未真正“输过”,因为我们心里都住着一个,敢对自己说“从头再来”的人。