深秋的加班夜,我正对着电脑屏幕发呆,手机突然随机播放到一首老歌——“遥远的夜空有一个弯弯的月亮”。前奏响起的瞬间,键盘敲击声好像被按了暂停键,窗外的晚风也跟着慢了下来。是刘欢的弯弯的月亮。

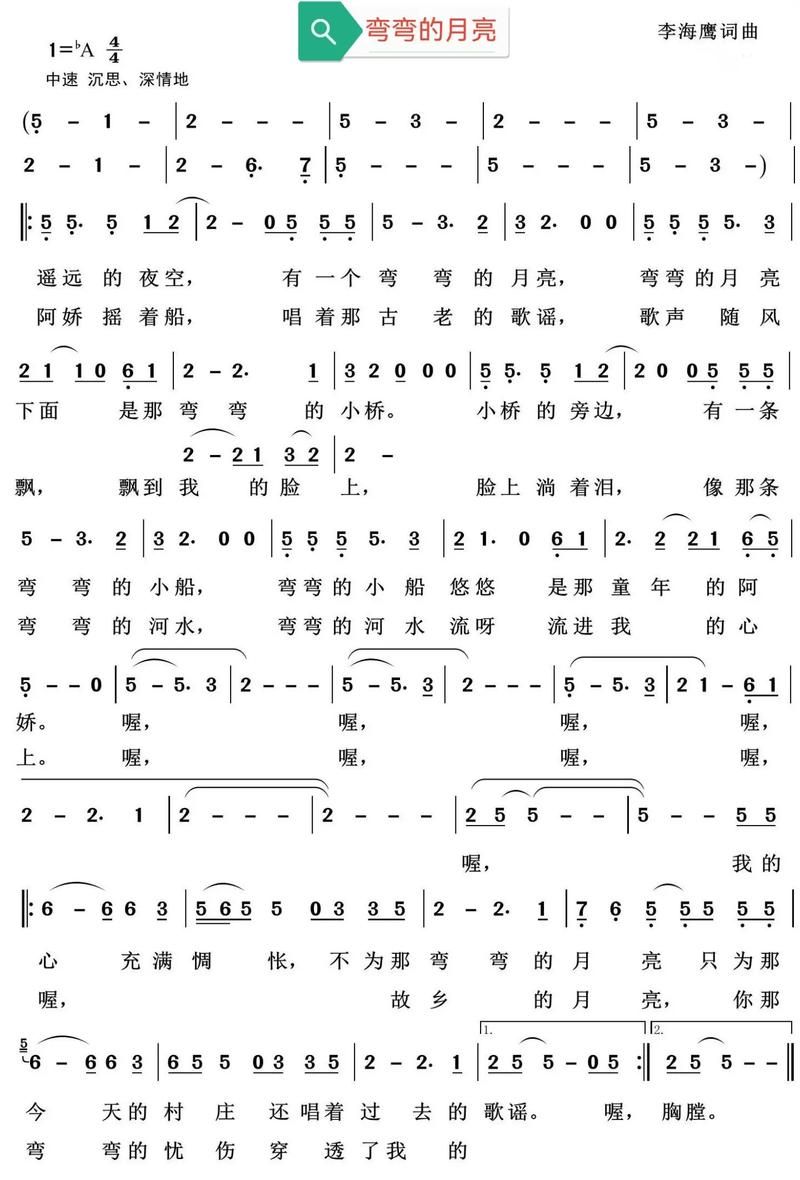

这首歌太“老”了,老到00后可能只听过片段;但它又太“新”了,只要前奏一起,四十岁上下的人还是会忍不住跟着哼,甚至鼻子发酸。刘欢唱的版本,到底藏着什么魔力,能让三十年过去,它依然是“国民记忆”里最弯也最亮的那道月亮?

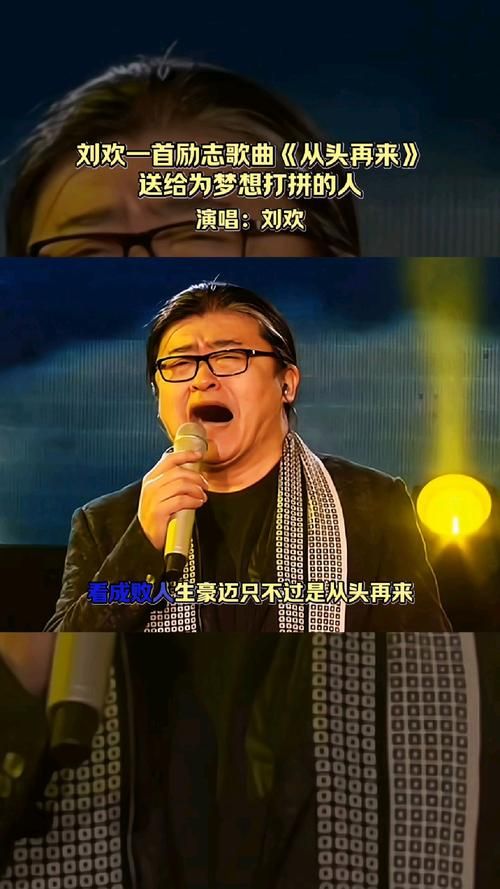

他的声音,是“陈年的酒”,越品越有味

刘欢的声音,从来不是那种“第一眼惊艳”的类型。它不甜,不亮,甚至带着点粗粝的颗粒感,像老北京胡同里磨出来的砚台,厚重却不失细腻。但正是这种“不完美”,让弯弯的月亮有了灵魂。

开头那句“遥远的夜空有一个弯弯的月亮”,他没用太大的力气,几乎是把气息沉在胸腔里,用气声轻轻“托”出来。听不出技巧,却能让人瞬间“代入”——仿佛自己真的站在某个乡间的傍晚,抬头就能看见那轮挂在树梢的弯月,带着点朦胧,又带着点温柔。

副歌“弯弯的忧伤,弯弯的忧伤”才是最绝的。换别人唱,可能会把“忧伤”唱得直白,带着怨气;但刘欢偏不。他在“弯”字上转了个小小的腔,像叹息,又像安慰,把那种“回不去的故乡,见不到的人”的愁绪,酿成了酒——不辛辣,后劲却足。

后来听过无数翻唱,有摇滚版的,有民谣版的,甚至有电音版的。技巧可能更炫,但总缺点什么。缺的,就是刘欢那种“讲故事的人”的真诚。他不是在“唱”这首歌,是在“回忆”自己的青春,而听众,在他回忆里看见了自己的。

三十年前的“乡愁”,戳中了整个时代的心

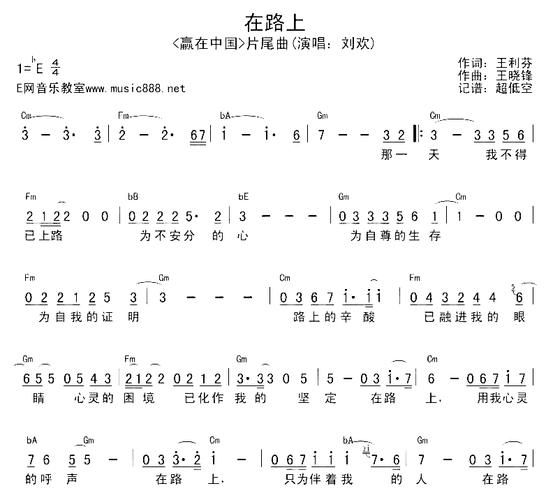

1990年,李海鹰写弯弯的月亮时,心里想的是广东家乡的榕树、小桥和石板路。但这首歌火遍全国时,中国正处在剧变的十字路口:无数人离开农村,涌向陌生的城市;工厂的烟囱冒起了白烟,老胡同的青砖也开始斑驳。

“弯弯的月亮,弯弯的桥弯弯的忧伤”,唱的哪里只是李海鹰的家乡?是每个“漂泊者”的乡愁——是想起老家院子里那棵桂花树时的鼻子酸,是妈妈在村口喊你回家吃饭的声音,是初恋时偷偷牵手的桥洞。

那时候的刘欢,刚唱完少年壮志不言愁,是“铁汉”的代名词。但弯弯的月亮里,他卸下了所有“光环”,像个普通的游子,轻声说着自己的心事。这种“反差感”反而更动人:原来再坚强的人,看见故乡的月亮,也会软下来。

我小时候,家里的收音机里整天放这首歌。爸爸是工程师,常年在外地打工,每次回家,都会哼几句“弯弯的月亮”。我不懂什么是“忧伤”,只记得他哼的时候,眼睛望着很远的地方,像要把月亮看穿。后来长大离家,在异乡的出租屋里,突然听懂了那句“我的心充满惆怅,不为那弯弯的月亮”。

从春晚到歌手,刘欢把“月亮”熬成了“月光”

三十年来,刘欢唱过无数经典,但弯弯的月亮始终是他的“保留曲目”。

1995年春晚,他穿一身黑西装,站在聚光灯下,对着全国观众唱这首歌。那时候的他还年轻,头发浓密,眼神里有光。但唱到“我的心充满惆怅”时,还是忍不住微微皱眉——像个孩子,舍不得手里的糖。

2019年,他在歌手舞台上再次唱起这首歌。头发白了,眼角有了皱纹,声音也比以前更沉稳。编曲很简单,只有钢琴和吉他,但他开口的瞬间,所有观众都安静了。那一刻我突然明白:好的艺术,从来不怕“老”,它只是需要时间沉淀。

刘欢从不追求“流行”,只在意“值不值得”。他说:“我唱歌,不是要让别人记住我,是想让这首歌被记住。”所以他唱弯弯的月亮,从不飙高音,不加花哨的转音,就是把词里的画面、心里的感情,一点点剥给听众看。这就像熬汤——猛火能把汤煮开,但慢火,才能把味道都炖进去。

为什么这首歌,能成为“国民月亮”?

现在听弯弯的月亮,已经不单纯是“怀旧”。它成了某种“情感符号”——听见它,就像看见久别重逢的老友,能暂时卸下生活的疲惫,把心里的“弯月亮”轻轻扶一扶。

因为它唱的不是某个人的故事,是一代人的青春。是80后记忆里,老式收音机沙沙的电流声;是90后成长中,第一次离开家乡的忐忑;是00后通过影视剧,触摸到的那个“不那么快,却很暖”的时代。

更因为刘欢的演绎,给了这首歌“温度”。他不是在“表演”情绪,是真的在“分享”心事。就像他在一次采访里说的:“音乐是有‘味道’的,能让别人听进去,就成功了。”

前几天,我问00后的实习生有没有听过这首歌。她愣了一下,然后笑着说:“好像……在爷爷的收音机里听过?”我放给她听,听完她沉默了一会儿,说:“原来我爷爷奶奶那辈人的青春,是这个样子的。”你看,好的月亮,总能跨越时间,照亮几代人的窗。

所以刘欢唱的弯弯的月亮,为什么能让三十年我们都跟着“弯了心”?因为它从来不是一首歌,它是时间的琥珀,是游子的家书,是每个普通人在忙碌生活里,偶尔抬头时,照进心里的那束光。

而刘欢的声音,就是那束光最温柔的载体——不耀眼,却足够暖,足以让一颗颗漂泊的心,在歌声里,短暂地“弯”一下,然后,更坚定地走向远方。