凌晨两点,有人翻出2012年中法建交50周年晚会的录像,看到刘欢站在巴黎爱乐音乐厅的舞台上,闭着眼睛唱巴黎的天空。镜头扫过台下,法国观众有的跟着旋律轻轻点头,有的悄悄红了眼眶——这首歌里,藏着一个中国人对“浪漫”最特别的注解。

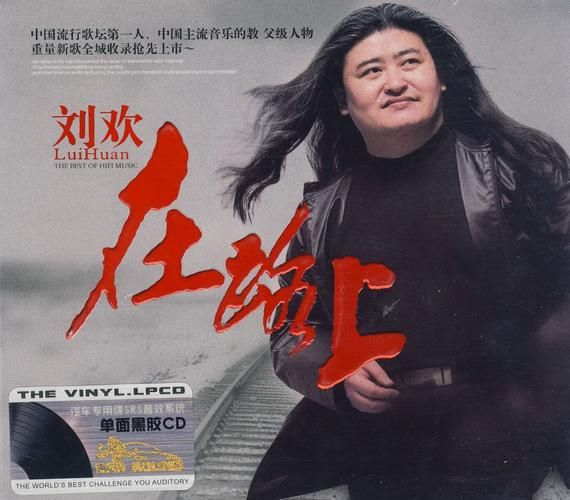

说到刘欢,多少人脑子里先蹦出的是好汉歌里的“大河向东流”,是弯弯的月亮里缠绵的乡愁,甚至是我是歌手里“交响乐认证的顶级唱将”。但你有没有想过,当这个“华语乐坛定海神针”站在巴黎的聚光灯下,唱一首“带着法式香颂味道”的歌时,为什么会让人瞬间失语?

先听歌。钢琴前奏响起的瞬间,你会不会以为是哪部法国电影的配乐?主歌部分,“塞纳河的水静静地流,埃菲尔铁塔在梦中醒来”,刘欢没用他标志性的高音,反而压着嗓子,像是在耳边念一封寄给巴黎的情书。但你仔细听,那声音里少了法香颂常见的轻佻,多了中国文人的内敛——字头咬得轻,字腹却拉得长,像毛笔在宣纸上“一波三折”,每个音符都像浸透了墨汁,沉甸甸地落在心里。

副歌“巴黎的天空,那么蓝,那么自由”一出来,你可能会惊得坐直身子:那熟悉的醇厚音色突然铺开,像塞纳河的水面被晨曦点亮,不高,却像撞进了心里。没有炫技,没有转音,就是用最本真的声音,把“自由”唱出了重量——那是他唱千万次地问时的苍茫,唱从头再来时的坚韧,只是这次,他把这些人生的况味,揉进了巴黎的晨光里。

你可能不知道,刘欢和巴黎的缘分,远不止这一场晚会。早在90年代,他就被法国媒体称为“来自东方的歌唱魔法师”。1993年,他在巴黎香榭丽舍剧院办演唱会,唱茉莉花时,台下法国观众集体起立鼓掌,有人甚至哭着说:“我从这个声音里,听到了中国的灵魂。”

后来他拍电影北京人在纽约,主题曲千万次地问红遍全球,法国世界报评论说:“刘欢用声音架起了东西方的桥,桥这头是沧桑,那头是理解。”而巴黎的天空,更像是他给这座桥写的一封回信——当你真正了解一个地方的文化,反而不会刻意去模仿它的“外壳”,而是用自己的母语,去诉说共通的人间烟火。

这首歌的词曲作者,是刘欢的老朋友,法国音乐人让-雅克·高德曼。1997年,高德曼为纪念法国和中国建交30周年写了这首歌,原版是法语Les Cieux de Paris,讲的是巴黎人对这座城市的热爱。刘欢拿到词后,没有直译,而是和词作者反复打磨,把“埃菲尔铁塔”改成了“卢浮宫的窗”,把“香榭丽舍的咖啡”换成了“塞纳河的晚风”——“不是要改法国的东西,是想让中国人听歌时,心里能泛起自己的回忆。”他在一次采访里这样说。

所以当唱到“当东方的晨光洒在拉丁区的小巷”,你仿佛能看到一个中国留学生,在巴黎旧书摊前翻书的背影;唱到“风中的吉他声,像小时候外婆的歌谣”,又好像闻到了家常菜里飘出的香味——这就是刘欢的厉害之处:他从不把“国际化”唱成“飘在天上”,而是让每个音符都落地生根,扎进中国人共同的记忆里。

有意思的是,这首歌后来成了很多华语歌手的“试金石”。有人翻唱时,总想着“怎么把法语唱得更地道”,结果四不像;有人拼命飙高音,反而丢了歌里那种“安静的力量”。直到去年,一个00后歌手在综艺上唱了这首歌,刘欢在台下点评时突然笑了:“这首歌哪是唱给巴黎的?是唱给每个在生活中找‘自由’的人啊——你说巴黎的天空蓝,是因为你心里装着一方想守护的天;你说它自由,是因为你懂得,真正的自由从来不是远方的风景,是心里的坦然。”

你看,这么多年,刘欢好像从没刻意“追过潮流”。别人玩嘻嘻哈,他守着古典乐;别人搞短视频神曲,他写活着这样深沉的歌。但偏偏,他那些带着“旧时光”味道的声音,能穿越三十年,让00后也跟着落泪——就像巴黎的天空,钢琴响起的瞬间,整个华语乐坛都安静了,不是歌有多惊艳,是所有人都听懂了:最厉害的“浪漫”,从来不是模仿别人,是把自己活成了一道光,照亮了自己,也温暖了别人。

此刻,如果你再听一遍刘欢的巴黎的天空,会不会突然明白:为什么法国人会说“刘欢的声音里,有整个东方的温柔”?或许,那就是一个真正的歌者,用一辈子在唱的事——不是技巧,不是名利,是让每个音符,都能成为照进人心的光。