提起刘欢,大多数人的第一反应还是那个歌声醇厚、被奉为“音乐教父”的唱将。好汉歌一开口,仿佛梁山好汉的豪情都在胸腔里炸;千万次的问一哼唱,又成了90年代刻在DNA里的情愫。但很少有人留意,当“歌手刘欢”放下话筒,拿起剧本时,竟也是个在演员路上“轴”得有些可爱的“偏执狂”。

他不是科班出身,没演过龙套,一上来就挑大梁——1993年北京人在纽约里的王启明,是个从北京飘洋过海到纽约的“追梦者”,一边是初到异国的窘迫与迷茫,一边是在商海中逐渐沉浮的野心与算计。刘欢当时还没什么表演经验,愣是把自己关在屋里,对着镜子琢磨美国华人的神态,甚至跑到唐人街观察那些早年的移民:他们说话时手势的幅度,皱眉时眉心的褶皱,提到“家乡”时眼底藏不住的复杂。有人劝他“你本来就是搞艺术的,自然点就行”,他却摇头:“王启明不是刘欢,他得是个‘活生生被现实捶打过的人’。”

后来这部剧火遍全国,王启明成了经典,刘欢却没接着趁热打铁去拍更多的戏。有人问他“怎么不趁势头转型演员”,他挠挠头,带着点北方人的直爽:“我怕糟蹋好剧本。”这话听着像谦虚,细品却藏着股“轴”——他演角色,从来不是“演个样子”,而是“活成角色”。

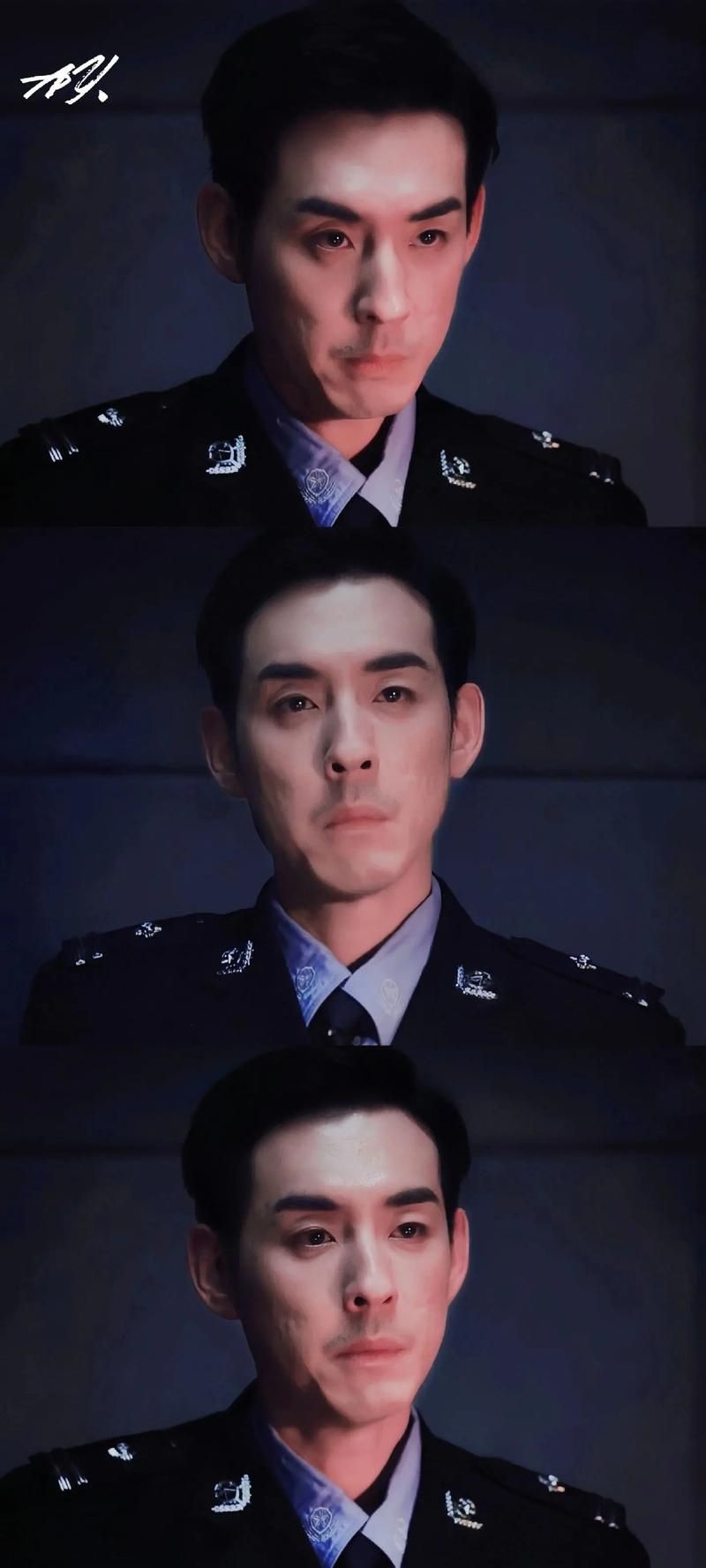

2017年人民的名义里,他演程度,一个表面油滑世故、内心却扭曲癫狂的反派。为了这个小配角,他提前一个月进组,跟着片组的警察朋友学“审讯室里的眼神”,观察那些真正的底层小吏:他们说话时喜欢往哪站,被质疑时手指会不自觉敲桌子,甚至“笑”的时候,嘴角扯动的幅度都比常人慢半拍。剧中程度有一场“办公室崩溃戏”,他把脸埋在手掌里,肩膀抖动的弧度不大,却让观众清晰看到角色内心的绝望与愤怒。导演李路后来采访说:“刘欢那场戏,我当时在监视器前手都攥出汗了——他不是‘演’崩溃,是真的‘掉’进了角色的情绪里。”

更“拧巴”的是他在东宫里的帝裴。这个角色出场不多,却是全剧“意难平”的存在:表面是深情霸道的西州九世子,内心却因权力与爱情反复撕扯。刘欢没几句台词,全靠眼神和微表情撑戏:看小枫时,眼底是藏不住的温柔;提到王位时,眉梢又会瞬间冷下来。有年轻演员跟他请教“怎么把复杂人物演得不脸谱化”,他没讲大道理,只说:“你得先信了这个角色是真的。你信了,观众才信。”

他从不把自己当“明星歌手”,更愿意做“戏痴演员”。为了一个角色,可以三个月不碰麦克风,把自己泡在剧本和生活中;拍完戏,又能迅速抽离,变回那个爱喝茶、爱聊历史、偶尔在朋友圈发段钢琴曲的“老刘”。他说:“演戏和唱歌一样,都是‘搭桥’的事——歌手用自己的声音搭桥,把情绪传给听众;演员用自己的心搭桥,把角色传给观众。桥搭不稳,走过去的人就会掉下去。”

如今刘欢已经62岁,很少再出现在综艺或舞台上,却偶尔会在一些文艺片里看到他:还是那个微胖的身影,说话慢条斯理,可只要镜头一对准他,眼神立马就能“钻”进角色里。有人问他“您这辈子最骄傲的是什么”,他想了想,笑着说:“没糟蹋过好角色,没对不住过观众。”

说到底,刘欢的演员性格里,哪有什么“高冷”或“挑剔”?不过是对“真诚”二字近乎偏执的坚守——对角色负责,对观众负责,更是对站在镜头前的自己负责。这种“拧巴”,比起那些“为演而演”的套路,反而成了娱乐圈里难得的“清流”。

所以下次当你看他演的角色时,不妨多想想:那个放下话筒就能“变身”演员的人,到底是天赋异禀,还是只是把“认真”二字,活成了刻在骨子里的习惯?