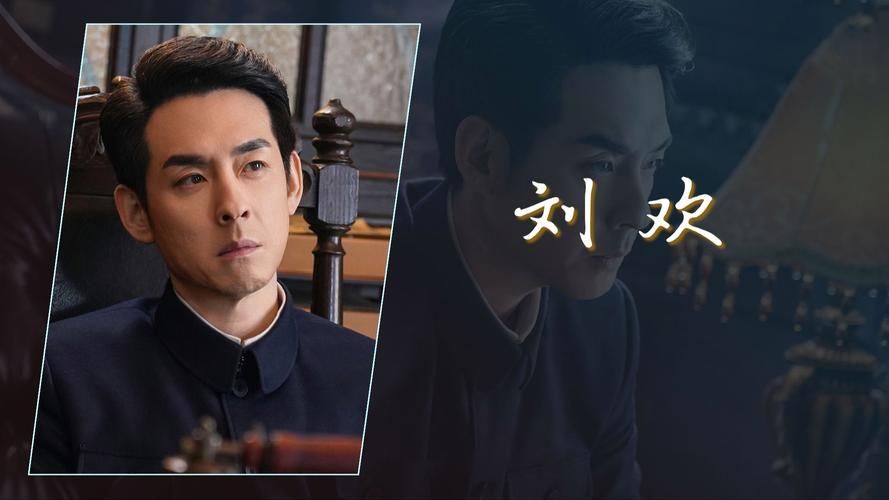

提起刘欢,你的第一反应是什么?是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是从头再来里“心若在梦就在”的励志,还是春晚舞台上那个戴黑框眼镜、唱歌时总带着股子书卷气的音乐人?很少有人会第一时间想起——“哦,他还是个演员。”

但翻翻他的履历,你会发现这个“跨界玩得很溜”的男人,其实早在20多年前,就用一个个扎进骨子里的角色,证明过自己的演技。他的演员之路,没有热搜炒作,没有流量追捧,却像老酒一样,越品越有滋味。

甄嬛传里最“懂生存”的老太监,凭什么圈粉千万?

2011年甄嬛传火遍全国时,几乎没人注意到“苏培盛”这个角色扮演者,就是刘欢。这个从小太监爬到御前总管的老狐狸,圆滑世故却带着点底线的善良,时而眉眼精明,时而弓腰讨好,把后宫权力场中的“生存哲学”演得入木三分。

记得第63集吗?华妃被贬,苏培盛去冷宫送旧物,明明是皇帝的爪牙,却对着失势的华妃说了句“您保重”,眼神里有惋惜,有敬畏,还有点“我也没办法”的无奈。就这一个眼神,被网友截图疯传:“刘欢把‘奴才’的层次演绝了,不是卑微,是‘我比你懂这世道’。”

其实刘欢接这个角色时,很多人反对:“你一个唱歌的,凑什么热闹?”但他偏要试试。为了演好老太监,他特意观察了故宫里的老导游,学他们说话的语速、弯腰的弧度,连端茶倒水时手指的微动都反复琢磨。结果呢?苏培盛成了全剧“零差评”角色之一,多少人到现在还记得那句“奴才该死,奴才该死”的经典台词。

从父亲的身份到急诊科医生,他用“正剧脸”证明:我不是来客串的

如果说苏培盛是“小人物封神”,那刘欢在其他正剧里的表现,则彻底撕掉了“歌手跨界”的标签。

在2016年的谍战剧父亲的身份里,他饰情报员“冯士元”,一个在国民党、共产党、日本人之间周旋的“中间人”。有一场戏,他被逼到绝境,明明手里握着重要情报,却要装作满不在乎地抽烟。镜头特写他的脸:手指在抖,烟灰落了满身,眼神里全是压抑的恐慌和决绝。导演觉得过了,他非要来一条:“这种角色,差一点就假了,得让观众觉得‘他下一秒就可能扛不住招了’。”

还有急诊科医生,他演科室主任“刘慧敏”,现实中他是歌手,剧中是救死扶伤的医生。有一场抢救戏,他跪在病床边做胸外按压,额头冒汗却不敢停,直到手术灯暗下才瘫坐在地上,护士递来水,他的手抖得连杯子都拿不稳。很多观众说:“看哭了,这才是医生该有的样子,刘欢演得比专业的还像。”

他从来没有“玩票”的心态。每一次接戏,都要提前几个月做功课,查资料、观察人物原型,甚至为了角色减肥20斤。“既然要演,就得对得起‘演员’这两个字。”他曾在采访里说,“我不是科班出身,更要下死功夫,不然凭什么站在镜头前?”

歌手和演员,他为何能把两种身份“焊”在一起?

有人问:“刘欢唱歌那么厉害,为什么非要跑去演戏?”其实在他看来,这两件事本质相通——都是“用细节讲故事”。

唱歌时,他一个气声的起伏,就能让你听出歌词里的悲喜;演戏时,他一个眼神的闪烁,就能让你看懂角色内心的挣扎。就像甄嬛传里,苏培盛给皇后请安时,明明知道皇后心狠手辣,却要笑着说“主子真有福气”,嘴角在笑,眼睛却在躲闪,这种“说一半藏一半”的表演,不正是唱歌时“留三分气”的技巧吗?

更难得的是,他从不把“歌手光环”带到片场。剧组有人说:“刘老师您这嗓子,就不用后期配音了吧?”他摆摆手:“不行,角色说话的腔调得符合人物身份,我演太监,要是用唱歌的声音,那不成笑话了?”

所以你看,他演的每个角色都“活”了:苏培盛有“老奴的狡猾”,冯士元有“谍战的拧巴”,刘慧敏有“医生的疲惫”。这些角色没有“刘欢”的影子,只有角色本身。这大概就是好演员的修养——“看不见自己,才能看见角色”。

结尾:我们总忽略的“宝藏演员”,该被看见了

现在再回头看刘欢,你会发现他从来不是“非此即彼”的人。他可以是舞台上光芒万丈的歌手,也可以是镜头前收敛锋芒的演员;可以唱弯弯的月亮的温柔,也能演苏培盛的世故。

他的演员之路,没有流量加持,没有热搜营销,却用一个个扎实的角色,告诉我们:真正的好演员,不靠脸,不靠炒作,靠的是对角色的敬畏,对表演的热爱。

下次当你再提到刘欢,希望除了“歌神”,还能想起那个说“奴才该死”时眼神里全是戏的苏培盛,那个跪在手术室前汗如雨下的刘慧敏。毕竟,能把“小人物”演成“大先生”的演员,值得我们回头多看两眼。

你说,这样的刘欢,是不是被低估太久了?