从刮痧到战长沙:当音乐人拿起剧本,演什么像什么?

很多人对刘欢“演员”身份的认知,始于2001年的刮痧。那部聚焦中美文化差异的电影里,他饰演的许大同是个初到美国的华人律师,西装革履,眼神里有对理想的执着,也有面对“误会”时的无奈与隐忍。记得有一场戏,他发现儿子因为“刮痧”被误认为虐待,冲进福利机构抢孩子却被按在地上,镜头给到他沾满灰尘的脸,没有嘶吼,只有通红的眼睛和咬出血的下唇——那种“我是对的,却无人信我”的憋屈,被他演得让观众心头发紧。

那时候谁也没想到,“刘欢”和“演员”这两个词能绑得这么牢。毕竟,他太像个“纯粹的音乐人”了:从1987年少年壮志不言愁一炮而红,到后来为甄嬛传北京人在纽约配乐作曲,他好像永远在幕后、在录音棚里,用声音讲故事。可偏偏就是这个“唱歌的”,接起角色来毫不违和。

薛绍的深情,胡长龄的倔强:他演的不是角色,是“活生生的人”

要论让多少人惊呼“刘欢居然能演成这样”,大明宫词里的青年薛绍必须榜上有名。1998年,导演李少红找他演这个“天下第一美男子”,多少人都捏了把汗:他身高1米82,往那儿一站确实有“贵气”,可古装戏需要的眼神、微表情,他能hold住吗?

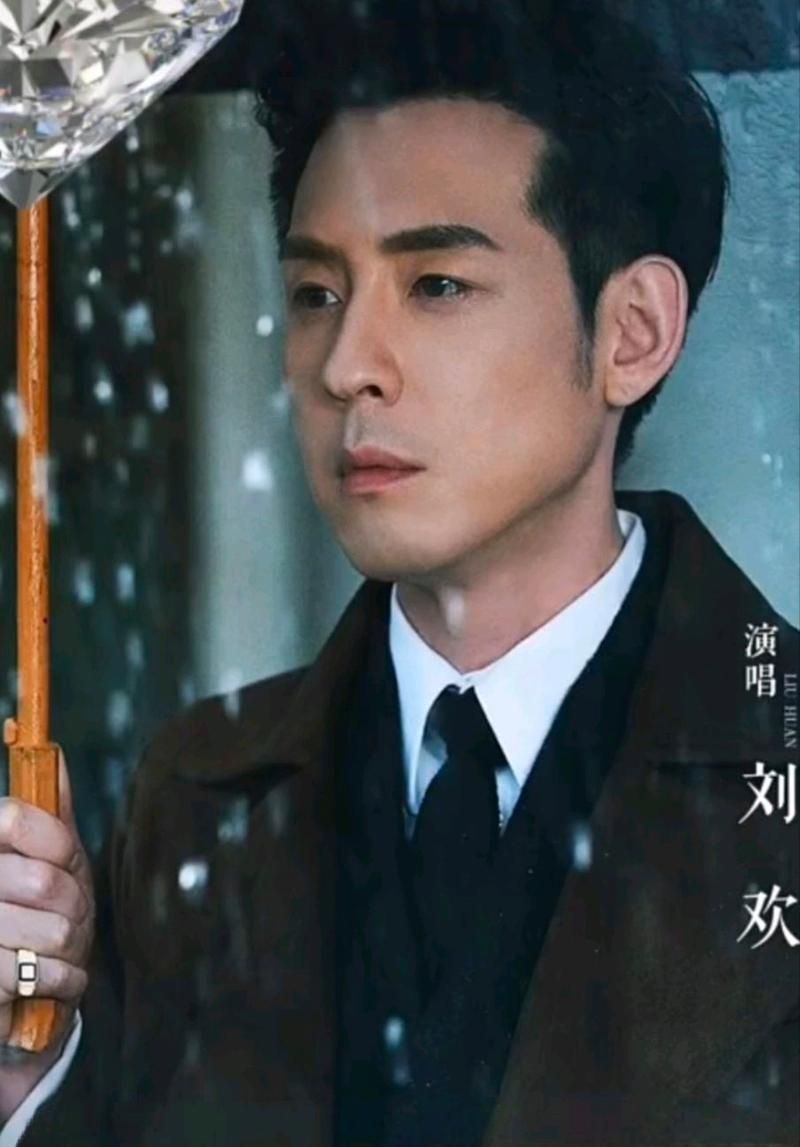

结果刘欢用行动打了所有人的脸。太平公主初见薛绍时,他撑着伞走在雨巷里,眼波流转里带着三分疏离、七分温柔;被太平误会在深山与小狐妖相会时,他跪在地上解释,手指微微颤抖,声音里是“百口莫辩”的委屈。最绝的是他最后“假死”那场戏,躺棺材里脸色苍白,嘴角却还带着一丝若有若无的笑——那是为爱人甘愿赴死的释然,眼神干净得让人心碎。后来刘欢自己说:“我没琢磨怎么‘演’薛绍,我就想,如果我是他,遇到这么热烈的爱,会是什么样?”

再到2014年的战长沙,他演胡家老大家主胡长龄。这是个没什么文化却重情重义的长沙老商贩,战争爆发时,他带着全家逃难,一路上既要护着儿女,又得硬着头皮跟日本人周旋。有场戏,日军闯进他家抢粮,他抓着扁担挡在前面,声音哆嗦却咬着牙:“粮是我一家老小的命,要粮没有,要命有一条!”可日军一脚踹在他肚子上,他蜷在地上咳嗽时,眼神里的不甘和绝望,又分明是个想活下去的普通老头。很多观众说:“看胡长龄,我好像看到了我爷爷,倔得像头牛,又疼得像团棉花。”

从律师、王爷到族长,刘欢的角色跨度大得惊人,可不管演什么,你总觉得那是个“活人”——他会疼,会怕,会感动,会犹豫。这大概和他“沉浸式”的表演分不开:拍刮痧时,他特意去美国法院旁听,观察律师们在庭上的神情;演胡长龄,每天化妆时让化妆师给他画上法令纹和老年斑,走路都故意含胸驼背。他说:“唱歌是透过音符传情,演戏是透过眼睛和动作说话,本质上是一样的,都得‘真’。”

为什么他总挑“戏份少但戏份重”的角色?答案藏在“较真”里

细数刘欢演过的角色,你会发现个规律:主角极少,大多都是“戏份不多但存在感超强”的角色。除了刮痧的许大同,大明宫词的薛绍、战长沙的胡长龄,他在夜宴里演太常卿殷太常,整部电影没几句台词,可“杀女”那场戏,他抱着女儿尸体跪在雨里,眼泪混着雨水往下淌,恨意、悔恨、悲痛全在眼里——明明只是个配角,却硬生生让整部电影的情绪达到了高潮。

为什么不多接点戏?他倒是很坦诚:“唱歌是我的本分,演戏是‘玩票’,但票也得玩得有诚意。”他对“好角色”有自己的标准:第一,人物得有“真实感”,不能是脸谱化的“好人”或“坏人”;第二,得有“戏可挖”,哪怕只有三场戏,也得让观众能记住这个人。就像战长沙里的胡长龄,全剧没几句台词,却成了“最有烟火气的父亲”。

从“音乐教父”到“隐藏戏骨”:刘欢的本事,是“把热爱做到极致”

说到底,刘欢的“演员路”,从来不是为了证明什么,更像是一种“对艺术的延伸”。他唱歌时追求“字正腔圆,情到深处”,演戏时也讲究“形神兼备,不露痕迹”。就像他曾经说的:“艺术是相通的,不管是用声音还是用动作,打动人的永远是那份真诚。”

现在再看刘欢,你可能会发现:他从来不是“单选题”的艺术家。是歌手,也是演员;在台上是光芒万丈的歌者,在镜头前是不抢戏却戏份的“老戏骨”。他活成了我们最羡慕的样子——热爱什么,就把什么做到极致;做什么,都带着一股“较真”的劲儿。

所以,下次再看到刘欢出现在银幕上,别急着说“他唱歌的怎么来演戏了”。你仔细看:那个站在镜头前的刘欢,其实从没变过——不管是用歌声,还是用角色,他总是在讲“人的故事”,而且,每个故事都讲得动人心魄。