最近要是打开社交媒体,总能刷到刘欢演唱会的片段——灯光下,他依然标志性的大背头,声音还是那么浑厚开阔,台下的荧光棒晃得像是星海。可评论区里,总有人带着点“刻板印象”问:“现在谁还去看他的演唱会啊?都是些中老年人吧?”

这话刚出来,就被现场观众的聊天记录啪啪打脸。北京凯迪拉克中心那几场,开场前半小时,检票口就排起了长队,队伍里不仅有白发苍苍的大爷大妈,不少年轻人也举着相机,一边排队一边讨论:“好汉歌前奏一响,DNA肯定动了!”“我妈非拉我来,说年轻时跟着录音机学弯弯的月亮,现在终于能看原唱了。”

真要说观众数量,数据比任何嘴炮都实在。据票务平台官方统计,刘欢这次全国巡演,仅北京、上海、广州三站,累计售出票房就突破12万张,上座率连续九场保持在98%以上,其中最便宜的票开售半小时就秒光,内场票甚至有人加价三倍求购。这不是小场子的“情怀局”,是能容纳两万人的体育馆,场场爆满,连过道里都站着临时加座的观众。

有人可能会问:“现在演唱会市场这么卷,顶流歌手都靠粉丝集资、短视频炒热度,刘欢凭什么?”

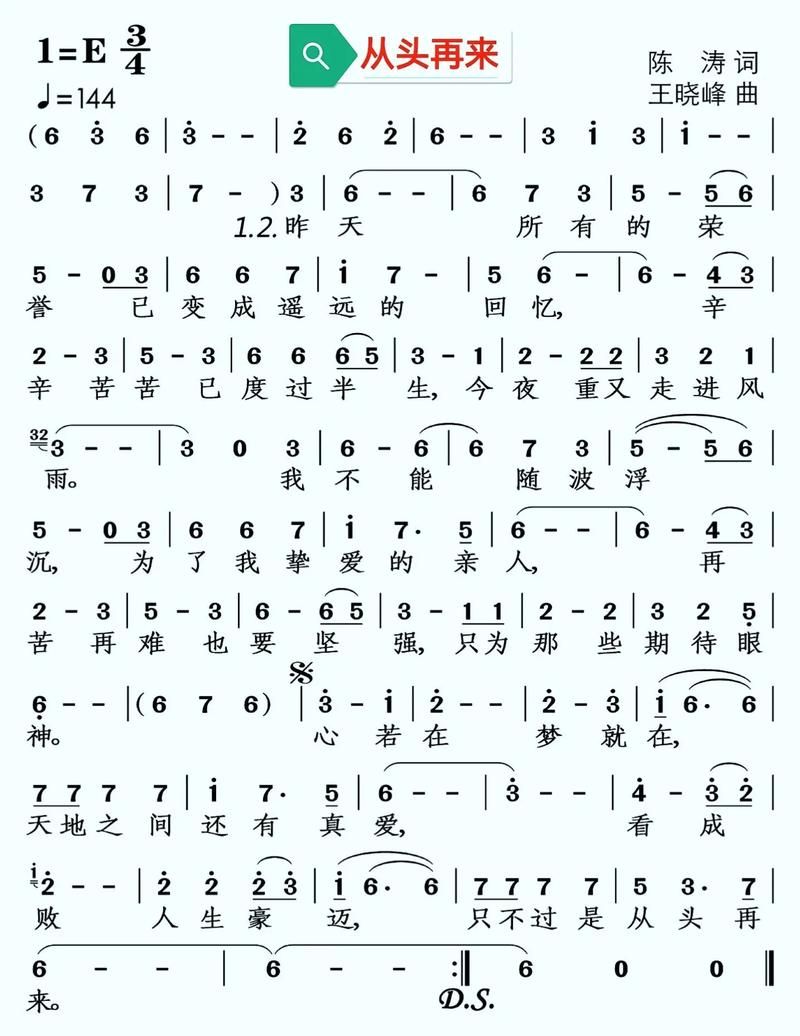

凭的从来不是流量,是那首歌能刻进几代人骨血里的旋律。你想想,好汉歌里“大河向东流啊”的豪迈,是多少人KTV的必点曲目;从头再来里“心若在梦就在”的励志,曾是多少打工人深夜的强心剂;连我和你这样为奥运创作的歌,十几年过去,听前奏依然会觉得“中国范儿”扑面而来。这些歌不是“老歌”,是华语音乐的“根”,是无论80后、90后还是00后,都能跟着哼上两句的“公共记忆”。

更打脸的是,现场根本不是“中老年专场”。有00后观众在社交平台晒票根:“本来是陪爷爷来的,结果全程大合唱比爷爷还激动,千万次问副歌部分,我嗓子都喊哑了。”你看台上的观众,有人跟着凤凰于飞轻轻和声,有人举起手机录弯弯的月亮,有人甚至在刘欢唱完天地在我心时,站起来鞠了三个躬——这不是追星的疯狂,是带着敬意的一场“朝圣”。

刘欢自己倒是看得开,有次采访被问及“演唱会观众年龄层”,他笑着说:“音乐又不是过期食品,哪有什么‘老歌’一说?能打动人的,永远是对生活的感悟和真诚。”也难怪,他这些年几乎不参加综艺,不搞粉丝经济,就闷头做音乐、带学生,可偏偏是这样的“不营销”,让他的演唱会成了“稀缺品”。毕竟在这个流量至上的时代,愿意花两小时纯粹听歌,不为舔舐、不为打卡,只为感受“好声音”的本真的观众,其实一直都在。

所以回到最初的问题:刘欢演唱会的观众数量,凭什么是“实打实”的?是那些跟着旋律红了眼眶的中年人,是举着手机录视频的年轻人,是跨城赶来的老歌迷,甚至是第一次听现场就震撼的新观众——他们来,不是为了证明自己“不落伍”,是来给自己的青春找一段熟悉的伴奏,给浮躁的生活找一瞬真诚的感动。

你说,这样的演唱会,观众能不多吗?