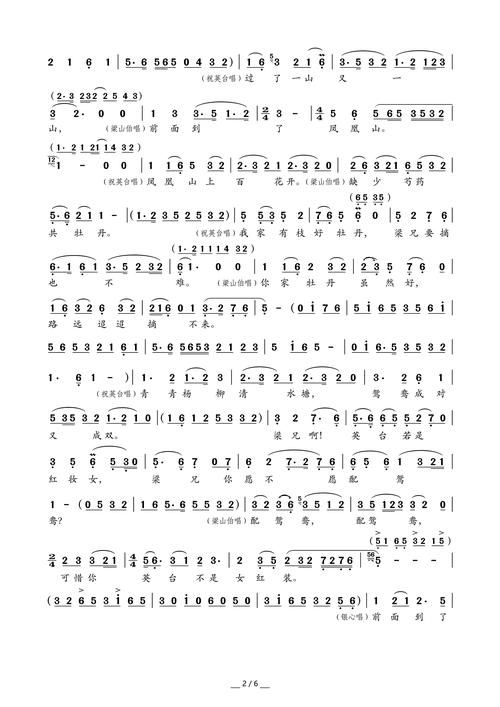

小时候跟着奶奶听戏台上的梁祝,总觉得十八相送这段最磨叽——梁山伯跟着祝英台走了十八条路,话里话外绕着弯子说心事,我坐在小板凳上打哈欠,直到祝英台赌气把嫁衣甩出来,才跟着奶奶抹眼泪:"傻小子,她都明说了!"

直到后来在一场音乐会上听到刘欢唱十八相送,才突然明白:原来这十八条路,藏着中国式爱情最笨拙也最动人的模样。

从戏曲舞台到声音里的山水:他唱的不是戏,是活生生的人

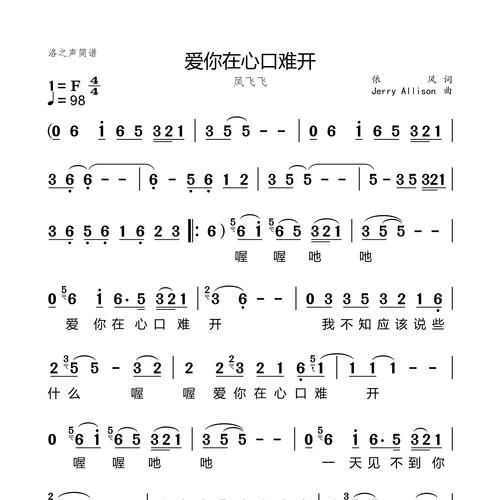

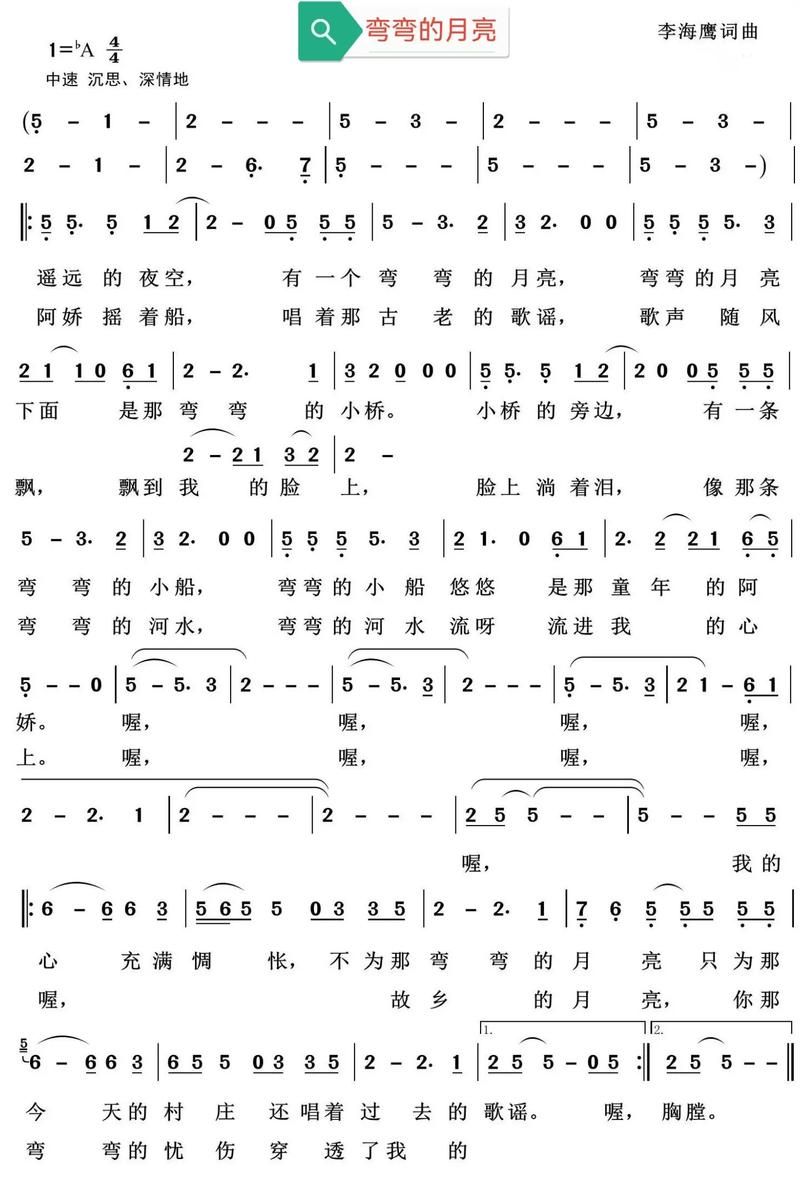

刘欢的十八相送,开头没起高腔,也没用戏曲的板眼,像老友坐在你身边,慢慢讲起一段旧事。钢琴声像山涧的溪水,漫上来时,他开口唱的"过了一山又一岭",声音不尖锐不甜腻,是醇厚的中音,像江南的雾气,裹着青石板路的光泽。

我忽然听懂了祝英台的"欲说还休"。她对着满山的红叶说"红妆怎披在少年身",对着梁上的燕子问"双飞燕子成双对",刘欢没把这句话唱得娇嗔,反而带着一丝不易察觉的轻叹——那是知道对方不懂,却又忍不住再点一次的纵容。就像我们年轻时,对着喜欢的男孩念诗,对方只说"这诗真好",却不知道诗里的"一日不见,如三秋兮",是说给他的。

他说:"别把祝英台唱成小女人,她是敢闯的姑娘"

很多人不知道,刘欢接这首歌时,反复跟导演说:"梁山伯不能是傻白甜,祝英台也不是娇滴滴的大小姐。"为了找到"游学路上的书生"的感觉,他把梁祝的剧本翻了三遍,连明清时期的文人出行礼仪都查了——过山时要整理衣袖,见桥要拱手作礼,连步伐的快慢,都要对应着"十八相送"里的人物心情。

最绝的是他的"顿音"。唱"过了一庄又一庄"时,每个字都像轻轻敲在木窗上,带着书生的拘谨;可到了"你看那鸳鸯成双对",尾音突然扬起来,像憋不住的欣喜,又怕对方太早看穿,说完又赶紧低下头——这种"试探中带着勇敢,克制里藏着渴望",比越剧里的拖腔更像活人。我有个学戏曲的朋友说:"刘欢把戏曲的'做派'拆开了,揉进了说话的气口里,听着就像俩人真走在田间小路上。"

为什么三十年过去,我们还是爱听他的版本?

前几天在短视频平台刷到个reaction视频,00后小姑娘边听边哭:"为什么他们不说破啊?直接告诉他不好吗?"下面有条评论最高赞:"因为那时候的爱情,是这样的——怕说破了连朋友都做不成,又怕错过了一辈子。"

刘欢的十八相送,唱的就是这种"时代的褶皱"。他没用现代人的直白去解构古典,而是保留了那个年代的含蓄,却又让今天的我们能共情。就像唱"过了一湾又一湾"时,声音里淡淡的惆怅,不是为分离,是为"再往前走,就到她家门口了"的无奈——这种"临界点"的纠结,哪个没在暗恋里辗转反侧过的人,能不懂?

去年秋天我去绍兴,特意去了万松岭。山下有条小路,导游说当地人都叫"十八相送路",走了半个多世纪。有个阿姨说:"以前姑娘家出远门,兄弟俩送行就是送一程又一程,话都藏在风里。"风从耳边过,忽然就想起刘欢那句"过了一年又一年",原来有些歌,从来都不是唱给别人听的,是唱给时光里的自己。

现在再听刘欢的十八相送,还是会想起奶奶说的那句"傻小子"。其实哪有那么多不懂啊,只是遇到心动的人,谁不是一边装着糊涂,一边在心里把山水走遍。

或许这就是经典的模样——它从不催促你长大,只是在你的人生里,悄悄留了一盏灯,等某天你走过了自己的"十八相送",回头一看,灯还亮着。