熟悉刘欢的人,大概都记得他标志性的“大场面”嗓音——浑厚、开阔,像裹着风沙的大运河,一开口就带着岁月的分量。好汉歌里“路见不平一声吼”的豪情,弯弯的月亮里“岁月静静地流”的深沉,甚至从头再来里“心若在梦就在”的沧桑,都像是刻在他音乐DNA里的标签。可要是突然有人说:“刘欢也唱小情歌。”你脑海里会不会蹦出一丝好奇:那个总站在“高处”的歌者,蹲下来唱风花雪月,会是哪般模样?

其实啊,“小情歌”这事儿,对刘欢来说,从不是“降维”,更像是他音乐版图里,被忽略的一面。咱们不妨先排除个误区:不是所有情歌都得是甜腻的“我爱你你爱我”。刘欢的“小情歌”,从来不是那种浅浅的哼唱,而是把人生的况味揉碎了,融进旋律里的“深情款款”。

你还记得北京故事的插曲吗?不算大红大紫,却藏着他最细腻的温柔。那会儿的他,刚从中央音乐学院毕业不久,声音还没被后来的“豪情”完全包裹,带点年轻人的清亮,又透着学院派的克制。唱“北京的冬天,夜里飘着雪”时,尾音微微上扬,像怕吵醒整座城市的梦,又像把絮絮叨叨的思念,都裹进了风里。这哪里是“唱”,分明是“说”——用一个歌者的口吻,跟你讲一段藏在心底的故事,不急不躁,却字字戳心。

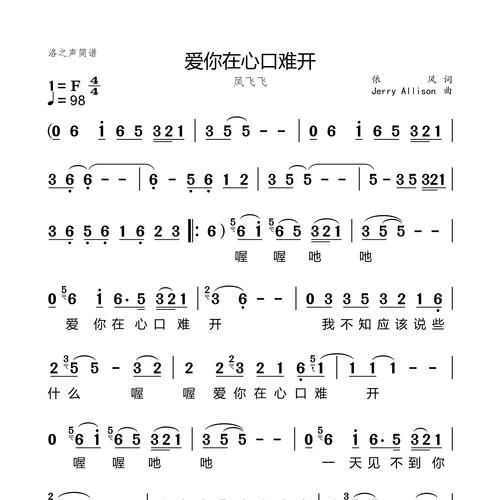

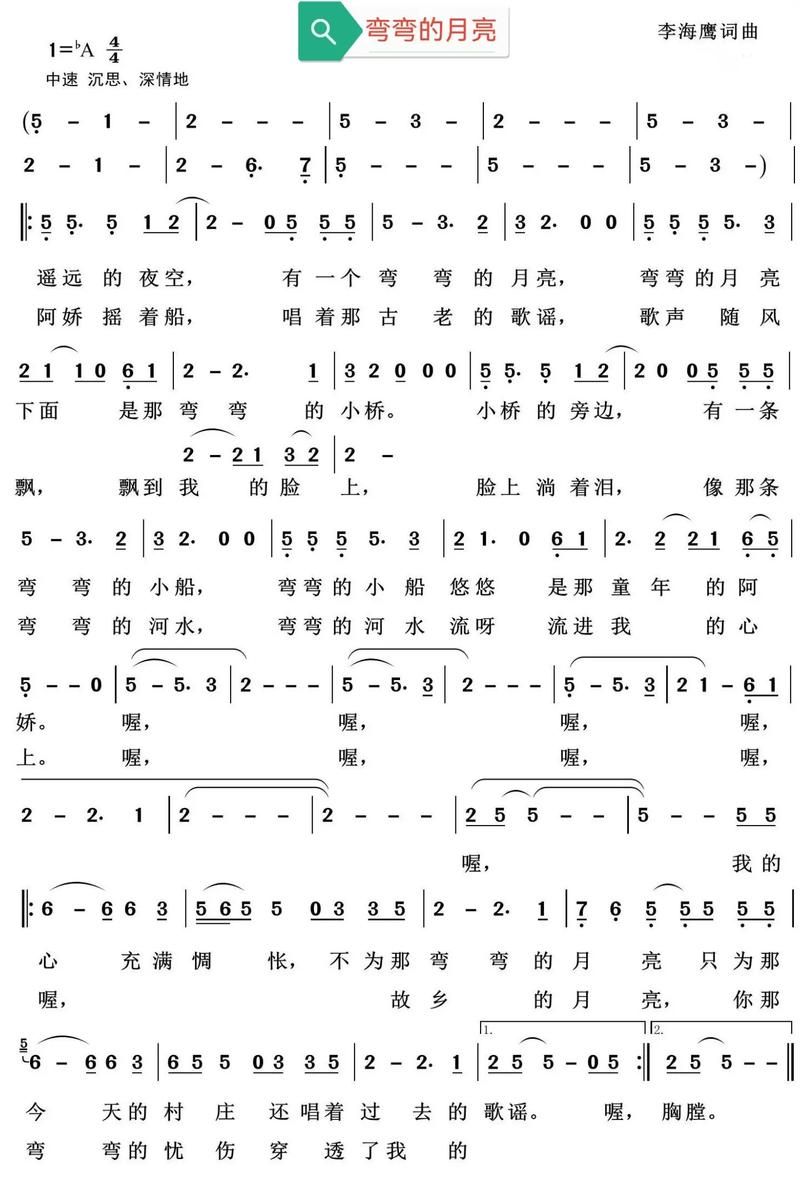

后来他成了“刘欢老师”,成了好汉歌里的大哥,成了华语乐坛的“定海神针”,可他还是会在某个瞬间,变回那个愿意唱“小情歌”的刘欢。比如2019年歌手的舞台上,他翻唱了李健的向往。这首歌本身就像一幅水墨画,淡而有味。刘欢的处理更绝——没有飙高音,没有炫技巧,就那么坐在钢琴前,声音像陈年的普洱,初品温和,回味却有苦有甜。唱“最美的是月亮”时,他轻轻闭了眼,嘴角带着若有若无的笑,那眼神里哪是什么“巨匠”的锋芒,分明是中年男人对着月亮,想起某个旧人的温柔。那一刻你突然明白:所谓“铁汉柔情”,不是硬汉突然变柔软,而是他的心里,早就住着一片会下雨的云。

有人说刘欢唱情歌“不够劲儿”,少了点轰轰烈烈。可你仔细品过他的千万次的问吗?那首北京人在纽约的主题曲,表面是“千万里我追寻着我”,何尝不是一首“大情歌”?他把对故土的眷恋、对人生的追问,都唱进了层层递进的高音里,那深情哪是“小情歌”能比的?后来他唱我和你,和莎拉·布莱曼站在鸟巢上,声音像月光一样洒下来,全世界都安静了——那是对世界的告白,是“大时代”里的“大情歌”,可细听之下,何尝不是对“和平”这人类最朴素情感的温柔歌唱?

说到底,刘欢的“小情歌”,从来不是“小”情,而是“真”情。他不会用华丽的辞藻堆砌爱意,也不会用嘶吼宣泄情绪,就像他平时说话一样,不疾不徐,却能把最普通的句子,唱进你心里最软的地方。你可能记不清他唱过哪首“小情歌”,但某天你走在深夜的街头,听到路灯下的吉他声,突然想起他的某个尾音,那大概就是“歌手刘欢”留给你,最温柔的印记。

所以下次再有人说“刘欢只会唱大歌”,你不妨反问一句:你听过他唱的“月亮”吗?听懂了他声音里的“温柔”,或许才能真正明白,什么是“歌者的模样”——不是永远站在高处,而是总能把生活的每一种情绪,都唱成值得回响的歌。