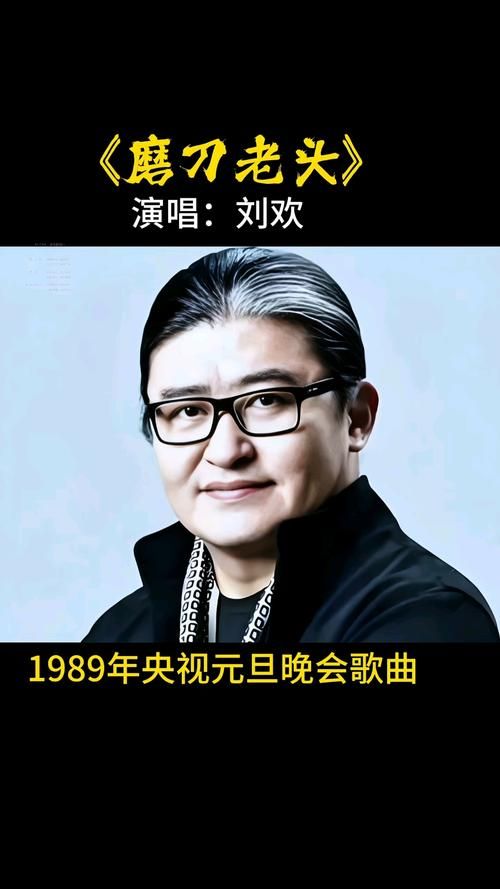

提到春晚舞台上的“定海神针”,很多人脑子里会跳出一个人——刘欢。他不是流量明星,也不靠热搜营销,可只要他站在聚光灯下,开口一唱,全国观众的心就跟着踏实了。从80年代的春晚初亮相,到后来几十年里的数次登台,刘欢到底唱过哪些让咱们刻进DNA里的歌?这些歌又为什么成了不同年代人共同的“青春BGM”?今天咱们就来掰扯掰扯。

80年代:他带着少年壮志不言愁敲开了春晚的门

要说刘欢和春晚的缘分,得从1987年说起。那时候他还是北京国际关系学院的老师,背着吉他、抱着键盘,带着一股子“学院派”的劲儿,却被选上了春晚舞台。他唱的少年壮志不言愁,简直是“横空出世”:

“几度风雨几度春秋,风霜雪雨搏激流……历尽苦难痴心不改,少年壮志不言愁。”

这首歌是电视剧便衣警察的主题曲,刘欢用他标志性的“厚嗓”唱出了警察的热血与担当,更唱出了那一代年轻人对理想的执着。舞台上的他,西装革履,表情严肃,可声音里却有股子能穿透屏幕的力量。节目播出后,这首歌火遍大江南北,连卖菜的大妈都能哼两句——要知道,那会儿还没互联网,全靠口口相传,可见这首歌的“破圈”能力有多强。

很多人不知道的是,刘欢当时其实不太习惯春晚的“排练套路”。他后来在一次采访里说:“导演让我把动作设计得‘好看点’,我说我就是个唱歌的,能把歌唱好就不错了。”结果呢?恰恰是他这种“不修饰的真诚”,让观众记住了歌声本身,也记住了这个“用实力说话”的歌手。

90年代:千万次的问,唱出国人的迷茫与追梦

1990年,刘欢第二次登上春晚,带来了一首更经典的——千万次的问。这首歌是电视剧北京人在纽约的主题曲,开头的两句“千万里,我追寻着你”一响,仿佛能看到飞机穿越云层的画面,听到无数人在异国他乡的叹息。

“我曾走过许多地方,把土拨鼠带在身旁,为了生活,我到处流浪,把土拨鼠带在身旁……”

刘欢的演唱里,有对远方的向往,有对现实的无奈,更有对“追梦”的坚持。那会儿改革开放刚搞了十几年,很多人想“走出去”,可真到了国外才发现,“天堂”也有门槛。这首歌就像一面镜子,照出了普通人的挣扎与向往,唱到了大家的心坎里。

后来北京人在纽约火了,刘欢的歌声也跟着成了“时代符号”。有个观众留言说:“1993年春晚,我爸妈一边看一边哭,说这不就是他们那代人的写照吗?想去闯,又怕摔;想奋斗,又想家。”你看,真正的好歌,从来不是“喊口号”,而是能让人听完觉得“这唱的是我”。

千禧年后:好兆头再一次出发,他成了“定海神针”

进入2000年后,刘欢在春晚的露面少了,但每次出现都是“王炸”级别的。2010年春晚,他和莎拉·布莱曼合唱我和你的姊妹曲好兆头,那声音还是那么稳,那么有穿透力,给那年“世博会年”添了份喜气。

2018年春晚,他带着再一次出发回来了。这首歌的歌词里写:“让我们锁定这昼夜平分点,从日出到日落,心路在延伸……”站在舞台上的刘欢,两鬓已经斑白,可声音里还是那股子少年气。那天我妈看着电视说:“你看刘欢,还是老样子,一开口就让人踏实。”

是啊,为什么大家对刘欢的歌有这么多感情?或许因为他的歌里,没有“虚头巴脑”的东西,只有对生活最真的感受,对时代最敏锐的捕捉。他唱的不是“网红歌”,是“能活久见”的歌——过了十年、二十年,你回头听,依然会觉得“没错,那时候就是这样的心情”。

他的歌,为啥能成为“一代人的记忆”?

仔细想想,刘欢的春晚歌单,其实是一部“微型中国史”。从少年壮志不言愁的激情年代,到千万次的问的迷茫与追梦,再到再一次出发的新时代期盼,他的歌声里藏着国家的变迁,也藏着普通人的生活。

更重要的是,他一直保持着“歌手”的纯粹。有人说:“现在的歌手都忙着演戏、上综艺,哪有时间磨歌?”可刘欢不一样,他为了练好一首歌,能把自己关在录音室里待一周;为了唱出歌曲的情感,会反复研究歌词里的每个字。他从不炒作,也不迎合市场,只是一心一意把歌唱好——这种“笨功夫”,恰恰是这个时代最缺的。

所以啊,下次再听到刘欢的歌声,别急着划走。你听到的,可能不仅仅是一首歌,是你18岁时的热泪盈眶,是你30岁时咬牙坚持的动力,是你老了之后坐在摇椅上,哼起来依然会笑的青春。