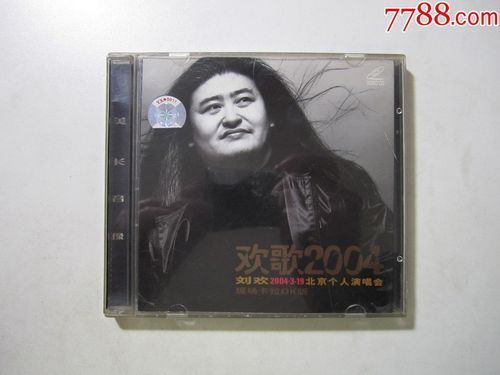

时间拉回2004年的北京秋天,工体的夜风裹着桂花香,吹过攒动的人头。那时的人们或许没想到,这场没有流量明星、没有华丽舞美的演唱会,会被歌迷悄悄藏进记忆的抽屉,一藏就是二十年。

刘欢站在舞台上,一件简单的黑色高领毛衣,手里拿着话筒,像老朋友聊天一样对着观众说:“今儿不整虚的,咱们就好好唱唱歌。”台下爆发出的笑声里,全是久违的松弛感。那会儿的他,刚结束好汉歌在央视的万人空巷,头上顶着“中国内地乐坛常青树”的光环,却偏偏把演唱会做成了一场“音乐分享会”。

没有酷炫的LED屏幕,只有几束追光打在他身上;没有伴舞团,他身后坐着老搭档徐沛东,偶尔两人相视一笑,像在排练室的日常。但当弯弯的月亮的前奏响起时,全场万人齐声跟唱——“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”——那声音震得工体的玻璃都在颤。有后排的歌迷后来在博客里写:“那天突然明白,为什么刘欢的歌能传遍大街小巷,因为他的每一个音符里,都装着我们的记忆。”

说到记忆,就不得不提那晚的“彩蛋”。唱到从头再来时,刘欢突然清了清嗓子:“这首歌是给下岗工人们的,生活难,但咱们不能低头。”他的声音不高,却像锤子一样砸在心上。台下有人悄悄抹泪,有人跟着打拍子。那年是2004年,国企改革浪潮刚过,无数普通人在时代的浪潮里浮沉,而刘欢的歌,像一艘小船,稳稳地载着他们渡过那段难熬的日子。

还有千万次的问,当年因为北京人在纽约火遍大江南北。2004年的舞台上,刘欢改了编曲,加入了段口琴solo。他闭着眼,身体随着旋律轻轻晃,像是在和另一个自己对话。曲毕,他睁开眼,笑着说:“这首歌啊,跟了我快十年,感觉比我家孩子还熟。”台下笑成一团,眼眶却湿了——多少人的青春里,都有这段“千万次的问”?

最绝的是他的互动。不玩套路,不喊“家人们”,就指着前排的观众说:“那位穿红衣服的大姐,您跟着唱得比我还溜,待会儿我下来您唱两句。”又转向后排:“后面的小伙子,别光顾着拍照,用心听!”这种“去神化”的真诚,放在今天的演唱会上简直不可想象。可偏偏就是这份“不端着”,让整场演唱会像一场温暖的聚会,没有距离感,只有音乐和人心与心的贴近。

二十年后的今天,当流量明星的演唱会变成“打卡式消费”,当修音技术盖过了live本真,我们才突然发现:2004年的刘欢演唱会,早就吃透了“内容价值”的真谛——歌要唱到人心里去,人要把心掏给歌迷听。

你敢信吗?那晚的音响师后来回忆:“刘欢要求我一定不能把他的声音调太‘飘’,他说他要让观众听清楚他的气息,听懂他想讲的故事。”这种对音乐的较真,在今天简直是“反赛道”。可正是这种“反赛道”,让那场演唱会成了无法复制的经典。

所以,2004年的刘欢演唱会凭什么能火二十年?凭的是刘欢那句“我是歌手,更是音乐工作者”的清醒,是“让观众听懂”的真诚,是把音乐从“商品”变回“情感载体”的坚守。

如今,刘欢很少开演唱会了,可当年工体的秋夜,早已成了华语乐坛的“白月光”——不常亮,但只要一提起,就能照亮一代人整个青春。