提起华语乐坛的“常青树”,绕不开两个名字:一个是从北京颂歌唱到好汉歌,30年嗓音如陈酒般醇厚的刘欢;一个是从无处安放唱到存在,用吉他砸开摇滚乐主流大门的汪峰。有人说他们是“两个时代的代表”,有人说他们“风格南辕北辙”,但很少有人细想——当刘欢用千万次的问叩问苍穹时,汪峰的飞得更高正在给地面的人递上一把梯子;当刘欢在凤凰于飞里吟唱千年古韵时,汪峰用怒放的生命撕开钢筋森林的裂隙。这两种看似对立的音乐力量,为何偏偏能撑起华语乐坛的“半壁江山”?

一、一个“扎根传统”,一个“撕开时代”:他们的骨子里刻着什么?

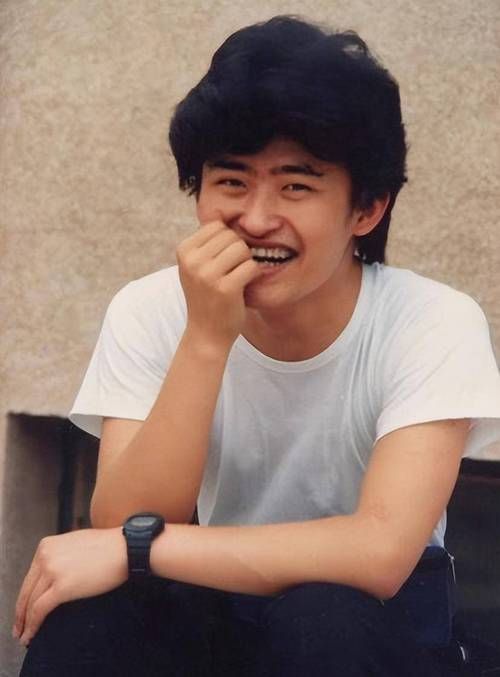

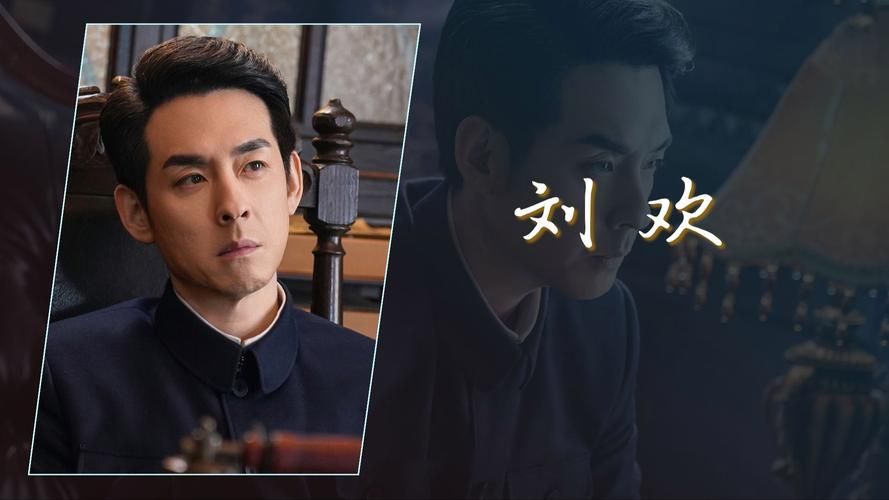

刘欢的音乐,总带着一股“老北京胡同”的厚重感。1987年,24岁的他在央视春晚唱响少年壮志不言愁,那声嘶力竭却又充满力量的呐喊,不仅唱出了便衣警察里英雄的热血,更唱出了改革开放初期年轻人“敢闯敢拼”的集体情绪。但很少有人知道,彼时的刘欢刚从中央音乐学院毕业,主修的是“西方音乐史”——他偏偏把美声唱法的技巧,融进了好汉歌里“大河向东流”的市井烟火里,把弯弯的月亮唱成了岭南水乡的月光诗。这种“传统为根,技法为翼”的坚持,让他的音乐成了“活着的教科书”:你可以不会唱歌,但你可能听过刘欢的我和你——那是奥运会开幕式上,让世界听懂中国含蓄之美的“声音名片”。

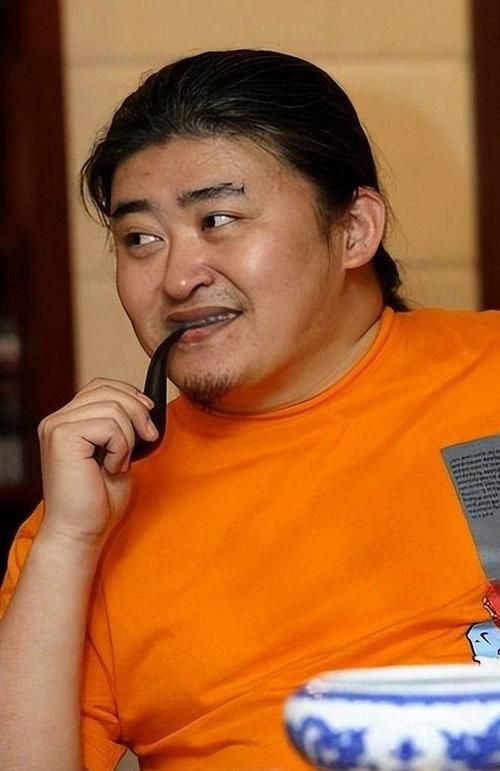

而汪峰的起点,则像一场“叛逆的突围”。1994年,他带着“鲍家街43号”乐队在北京地下通道唱歌,唱的是晚安北京,唱的是“长安街的路灯照不亮我心中的迷茫”。那时的摇滚圈还在玩“小众”,是他把存在唱成了“灵魂拷问”:“多少人走着却困在原地,多少人活着却如同死去。”有人批评他“太商业”,说他把摇滚玩成了流行,却忘了正是他,让飞得 higher春天里成了农民工、打工者手机里的“单曲循环”——他的歌词从不避讳现实的粗粝,反而用最直白的语言,把普通人的不甘、迷茫、呐喊,砸进了大众心里。这两种路径,一个“向上扎进传统土壤”,一个“向下抓住时代脉搏”,偏偏都成了各自的“顶梁柱”。

二、为什么我们总在“比较”他们?其实我们缺的是“清醒的耳朵”

这些年,网上总有人问:“刘欢和汪峰,谁更厉害?”这个问题就像问“茅台和二锅头,谁更好喝”——根本不在一个维度上。刘欢的厉害,在于他能把甄嬛传里的凤凰于飞唱得“一声一叹都是戏”,也能用从头再来给下岗工人唱出希望;这种“收放自如”的背后,是他对音乐“工具性”的认知:音乐可以是历史的注脚,可以是时代的共鸣,也可以是治愈人心的良药。而汪峰的锋芒,在于他从不回避“尖锐”:垃圾场里唱着“我们生活的地方,变成了一片垃圾场”,勇敢的心里喊着“我们一直在努力,我们一直在坚持”;这种“不妥协”,恰恰是摇滚乐最原始的力量——不是要对抗世界,而是要让世界“听见”那些被忽略的声音。

说到底,我们总在比较他们,不是因为“分不出高下”,而是因为我们的耳朵太需要“价值锚点”。在这个短视频神曲“15秒爆火又15秒遗忘”的时代,刘欢的歌可以循环30年,汪峰的歌词能刻进几代人的青春,靠的从来不是“流量套路”,而是“内容诚意”:刘欢会把一首歌磨上半年,为了一句“路见不平一声吼”反复调整咬字;汪峰写我爱你中国时,谱了17稿,只为让“我爱你中国”的旋律既磅礴又深情。这种“慢功夫”,现在还有多少音乐人愿意做?

三、当“流量为王”成了行业常态,他们像两面镜子,照见了什么?

去年,刘欢在时光音乐会里重唱千万次的问,还是那个“穿透音墙”的刘欢,只是眼角多了皱纹;汪峰在我们的歌里唱像梦一样自由,还是那个“闭眼就能点燃全场”的汪峰,只是唱到“我就像梦中一样自由飘荡”时,微微顿了一下。这两个快60岁的男人,早就不需要靠“热搜”证明自己,却依然在舞台上“折腾”:刘欢开线上演唱会,坚持不插电,说要“让大家听清每一个音符”;汪峰办“橄榄鸟”巡演,跑18线小城,说“摇滚乐不该只属于北京三里屯”。

他们就像两面镜子:一面照见“什么才是真正的‘传承’”——不是模仿前人的腔调,是把老祖宗的智慧,变成当代人听得懂的音乐;另一面照见“什么才是真正的‘创新’”——不是标新立异的编曲,是用新的语言,把最本真的情绪传递出去。反观现在的娱乐圈,多少歌手今天模仿“甜妹唱法”,明天蹭“国风热点”,却忘了音乐的本质是“表达”?刘欢和汪峰的存在,其实是在给行业提个醒:流量会褪色,技巧会过时,唯有“真实的情感”和“用心的打磨”,才能让音乐“活”下来。

说到底,刘欢的“厚度”和汪峰的“锋芒”,从来不是对立的——就像大地需要承载万物的沉稳,也需要破土而出的力量。华语乐坛缺的,从来不是“下一个顶流”,而是能像刘欢一样“沉得下心”,像汪峰一样“敢说真话”的音乐人。下次再听他们的歌时,或许不必纠结“谁更厉害”,而是该问问自己:在这个浮躁的时代,我们是否还能像他们一样,守住“音乐最本真的样子”?

![刘欢“点名”,点的是“名”还是“实”?[节目名]完整版藏着哪些乐坛真密码?](https://www.paimeishi.net/zb_users/upload/2025/09/20250906202732175716165269897.jpg)