初秋的延安,枣子挂满枝头,风里裹着黄土和甜香。刘欢站在杨家岭的窑洞前,远处传来混着方言的信天调,调子高得能戳破云。他眯着眼听,手指在膝盖上轻轻敲着——这是他第几次来延安了?记不清了,只记得每次来,心里都像被谁狠狠撞了一下。

他究竟在延安寻什么?

很多人知道刘欢是“乐坛常青树”,是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是从头再来里命运摔打后的通透。但少有人知道,这个北京胡同里长大的音乐人,心里一直揣着陕北的调子。

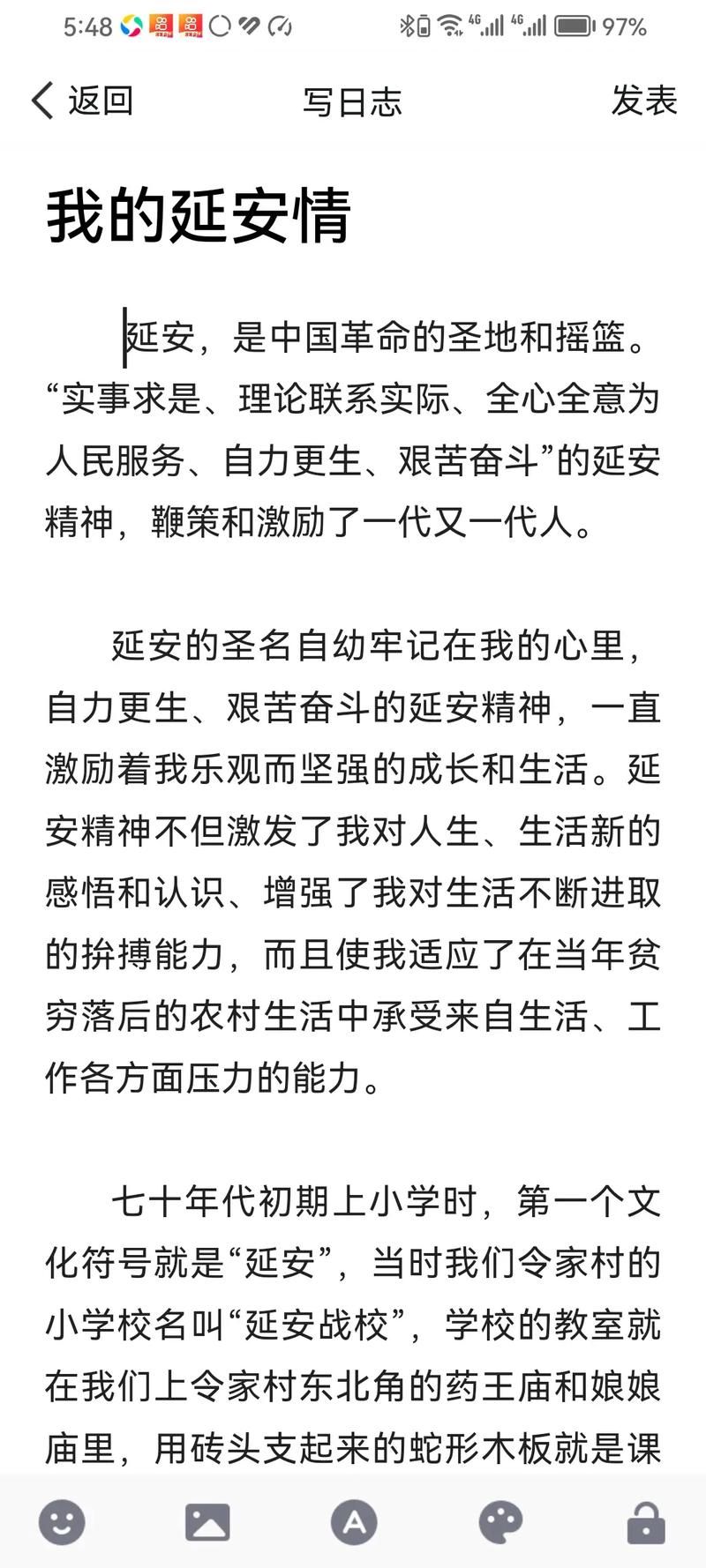

最早是在1988年,还是中央音乐学院学生的刘欢,跟着老师第一次来延安。那天他们去了安塞,村里的婆姨们坐在碾盘上纳鞋底,有人哼起了兰花花。没伴奏,不刻意,调子从胸腔里滚出来,带着窑洞的凉气和黄沙的粗粝。刘欢站在院里,鞋底上的土都没顾得掸,眼泪就下来了—— “这哪是唱歌啊,这是把命都揉进调子里了。”

后来他总跟人开玩笑:“我学了十几年美声,以为唱歌得练腹式呼吸,结果在延安,一个70岁的老汉,一边赶羊一边唱,比我的气息还稳。” 那趟回去,他翻来覆去听录下的磁带,连吃饭都放着信天调,室友说他“魔怔了”,可他心里清楚:“那些调子里有我没听过的东西,是课本里没有的活生生的历史。”

山丹丹花开红艳艳,不只是改编

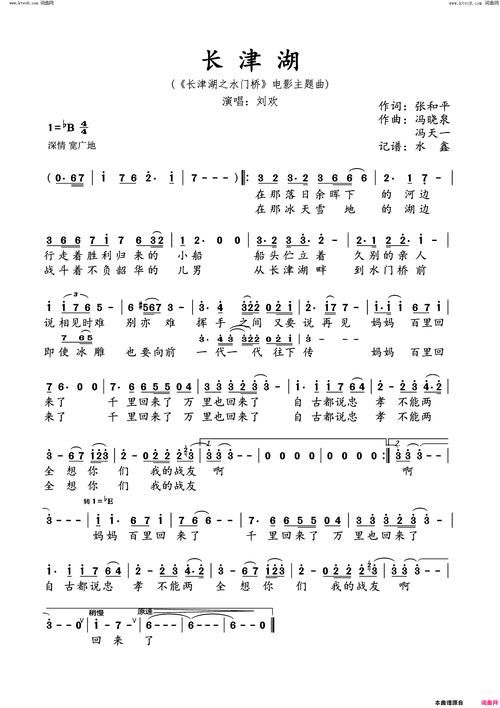

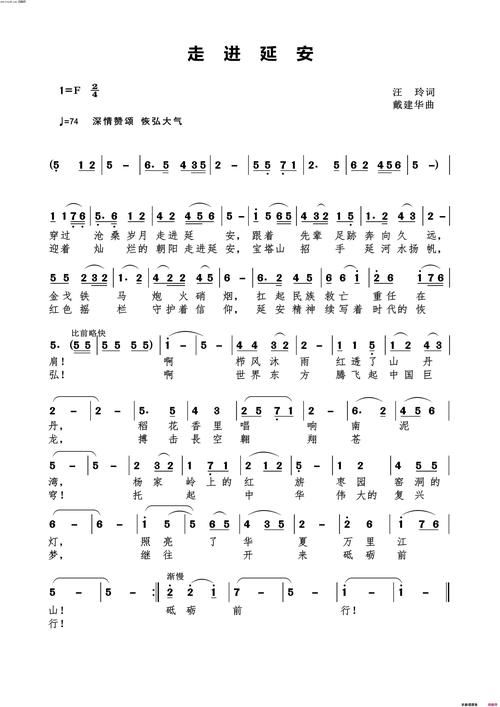

说起刘欢和延安民歌的缘分,绕不开山丹丹开花红艳艳。2003年,他重新改编了这首陕北民歌,用在电视剧延安颂里。原曲是明快的红色颂歌,他却加了些弦乐,前奏缓缓铺开,像夕阳下的延河,把“热烈”藏进了“深沉”里。

当时有人质疑:“这么经典的歌,改了还是味儿吗?” 刘欢在后台抽烟,弹了弹烟灰说:“你们听,我改的只是配器,调子里的陕北魂,一个音都不敢动。” 后来他总跟年轻歌手讲:“改编民歌不是‘改’,是把老祖宗留下的宝贝,从土里挖出来,擦掉灰,让它今天的人还能看见。”

2019年,他又来延安,在“中国延安精神研究会”的活动中唱了这首歌。那天没有舞台,就在宝塔山下的广场上,他清唱了两句,台下突然有人跟着哼起来——是当地的老汉婆姨,是穿校服的学生,是扛着相机的记者。调子从一个人传到另一个人,像当年南泥湾的纺车,转着转着,就把人心拧在了一起。刘欢站在中间,看着人群,突然想起30年前那个坐在碾盘旁的自己——原来有些东西,真的能穿越时间。

窑洞里的“音乐课”,比任何舞台都重

这些年来,刘欢来延安,不只为了“采风”。2016年,他发起“刘欢·爱心音乐教室”项目,第一站就选在了延安的吴起县。那是个偏远的乡村小学,孩子们的音乐课,以前是老师用脚踏风琴弹两只老虎,琴键还少两个。

他去教室那天,孩子们正唱东方红,调子跑得厉害,眼睛却亮得像星星。课后有个扎羊角辫的小姑娘,塞给他一张皱巴巴的纸,上面写着:“刘欢老师,我想学弹钢琴,想给阿爸唱山歌。” 刘欢攥着那张纸,在山风里站了半天。后来他不仅捐了钢琴,还远程教孩子们唱歌——隔着屏幕,他给孩子们讲兰花花的故事,讲“信天游里的爱情”,比讲乐理知识时还认真。

“音乐不该是城里人的专利。”他说,“在延安,我学到的比教给他们的多。那些娃娃唱的调子,比任何华丽的演唱都有生命力。”

结尾:民歌的根,扎在黄土地里

有人问刘欢:“你名气那么大,为什么总往陕北跑?” 他想了想说:“我像棵浮萍,只有在延安的黄土里,才觉得自己扎了根。” 是啊,民歌这东西,从来不是博物馆里的标本,它是窑洞里的烟,是山梁上的风,是老百姓日子里的哭和笑。刘欢带着这些调子走了半辈子,从北京到上海,从纽约到伦敦,可他最爱的,还是站在延安的坡上,听着远处的信天调——那调子不高,不华丽,却能穿过所有岁月,听见人心里的回响。

下次再听刘欢唱歌,不妨多听听那些旋律里的“土味儿”。那不是瑕疵,是刻在骨子里的土地的记忆,是一个音乐人对根的追寻。毕竟,最好的歌,从来都是唱给人的,而最好的生活,都藏在那些简单的调子里。