要说娱乐圈里那些能让人“一听前奏就起鸡皮疙瘩”的声音,刘欢绝对排得上号。从80年代的少年壮志不言愁,到90年代的好汉歌,再到后来中国好声音里戴着帽子、微微发福却依旧稳如CD的音乐导师形象,刘欢就像一瓶陈年的老酒,越品越有味道。可这两年突然有人发现:“咦,怎么年轻人又开始疯刘欢了?”短视频平台里,弯弯的月亮的评论从“爸妈的KTV必点”变成了“求谱子!这首太潮了”;从头再来被做成励志BGM,播放量破亿;好汉歌更是成了短视频卡点大赛的“顶流配乐”。

这就让人好奇了:在这个流量来去快得像阵风的时代,为什么刘欢和他那些“老歌”反倒成了新的“潮流”?是他踩中了什么时代的脉搏,还是我们这代人突然“开窍”了?

一、“刘欢潮”不是突然火,是经典在“返场”

其实说“刘欢潮”是“新潮”多少有点误会——人家明明在“潮圈”里“躺赢”了几十年。

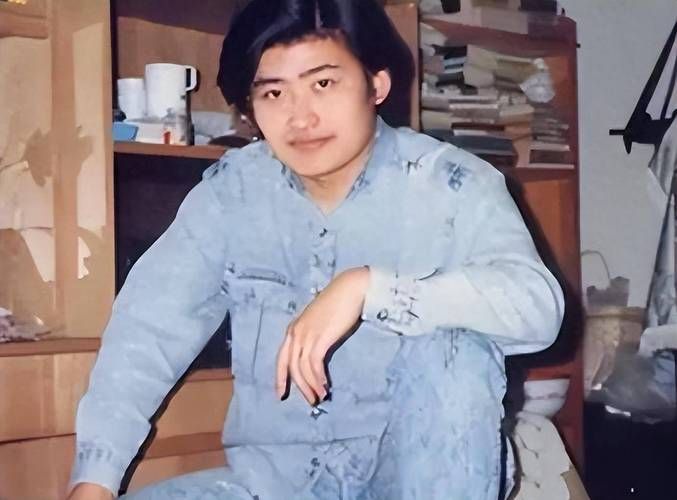

1987年,电视剧便衣警察主题曲少年壮志不言愁横空出世,26岁的刘欢用那股既沧桑又热血的嗓音,唱出了80年代年轻人的热血与迷茫。那时候还没“网红”“顶流”一说,但这首歌愣是火遍了大街小巷,连踩三轮车的师傅都能跟着哼一句“几度风雨几度春秋”。后来北京人在纽约里的千万次的问,刘欢把“爱过恨过怨过”的情绪揉进了旋律里,成了最早“出圈”的影视OST之一;1998年水浒传的好汉歌,他更是用高亢又接地气的唱法,让“大河向东流啊”成了国民级的“洗脑神曲”。

这些歌“火”的时候,现在追捧刘欢的90后、00后还没出生,可为什么它们的“保质期”这么长?说到底,刘欢的歌里从来没有“快餐式”的流量密码。他写景是“弯弯的月亮,小小的船儿”,叙事是“路见不平一声吼,该出手时就出手”,抒情是“我曾走过许多地方,把土拨鼠带在身旁”——没有华丽的辞藻堆砌,没有刻意的情绪煽动,就是把中国人的日子、情绪、骨头里的那股劲儿,用最朴实的旋律唱出来。这种“有血有肉”的表达,本身就是最抗“过时”的“潮流”。

二、为什么年轻人突然“入坑”刘欢?

要说这两年刘欢在年轻人中火起来,还真有点“无心插柳柳成荫”的意思。

短视频平台成了“经典翻红”的加速器。以前大家听好汉歌,可能只在电视台重播水浒传时;现在随便划个视频,博主用好汉歌卡点变装、用弯弯的月亮配城市夜景,评论区立刻一堆“谁懂啊!这歌放到现在也太有感觉了!”“单曲循环了一整晚”。年轻人突然发现:原来这些“老歌”的旋律这么高级,歌词这么有共鸣,根本不需要靠滤镜、炒话题就能打动人。

更重要的是,刘欢的歌里藏着年轻人现在最缺的“情绪价值”。在“内卷”“焦虑”成了日常的当下,从头再来那句“心若在梦就在,天地之间还有真爱”,像一剂强心针,让无数加班到凌晨的打工人热泪盈眶;弯弯的月亮里“今天的村庄,还唱着过去的歌谣”,又让习惯了快节奏生活的年轻人,在旋律里找到了片刻的宁静和归属感。

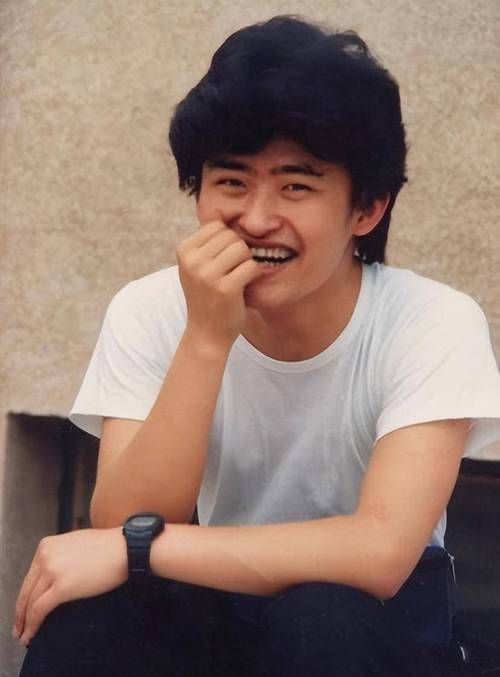

更“绝”的是刘欢本人的“反流量”人设。当娱乐圈里还在比谁的人设更“甜”、谁的话题更“炸”时,刘欢始终像个“局外人”:他很少参加综艺,不上直播带货,甚至连社交媒体账号都懒得经营,却在中国好声音里凭一句“这歌有你自己的味道”圈了无数粉。他戴着帽子、微微发福的样子,不修边幅却眼神坚定,唱起歌来全身都是戏——这种“只拼实力不玩虚”的真诚,恰恰戳中了年轻人对“真”的渴望。

三、“刘欢潮”背后,是中国人的审美觉醒?

仔细想想,“刘欢潮”的兴起,或许不是偶然。

这些年,我们见过太多“流量速食歌”:旋律重复、口水化,歌词空洞、堆砌网络热词,可能火三个月就销声匿迹。当耳朵被这些“一次性”歌曲轰炸久了,人们突然开始怀念那些“听得进心底”的旋律。刘欢的歌就像一面镜子,照出好音乐的本质:不是追求“时髦”的曲风,而是能触动人心的情感;不是依赖“人设”的包装,而是经得起时间打磨的技艺。

更重要的是,刘欢的歌里藏着中国人的“文化记忆”。他的好汉歌里有水浒的侠义,弯弯的月亮里有故乡的思念,千万次的问里有对梦想的执着——这些旋律串联起的,是一代又一代中国人的共同情感。当年轻人开始听刘欢,或许不只是喜欢一首歌,更是找到了一种与历史、与传统文化连接的方式。

说到底,“刘欢潮”从来不是跟风,更不是“怀旧”那么简单。它是在这个追求速度和流量的时代,人们对“好音乐”“真性情”“深情感”的一次集体回归。就像刘欢在一次采访里说的:“音乐这东西,不是为了赶时髦,是为了留得住。”或许,真正能被称为“潮流”的,从来不是那些转瞬即逝的热点,而是那些能刻在记忆里、陪我们走过漫长岁月的经典。

所以下次再刷到刘欢的视频,不妨点开听听——你会发现,所谓“潮流”,不过是经典又一次与我们的不期而遇。