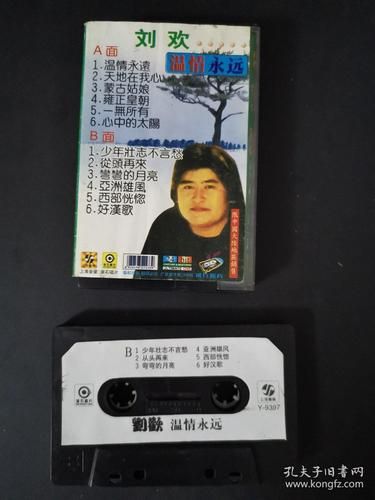

说起刘欢,中国乐坛的传奇人物,他的歌声就像一条奔腾的河流,流淌着民族的血液。从好汉歌到弯弯的月亮,他的旋律总能唤起心底最深的共鸣。但你有没有想过,为什么刘欢的音乐总能那么打动人?那股浓烈的民族气息,究竟源于何处?今天,我就来聊聊这位音乐大师与民族的不解之缘。

刘欢的童年,就埋下了民族音乐的种子。他出生在天津的一个普通家庭,父亲是京剧爱好者,母亲常哼唱民歌。从小,家里的收音机里就飘出茉莉花的旋律,厨房里飘着煎饼的香气,父亲拉着他的手,用老式留声机播放二泉映月的唱片。这些场景,像一幅幅生动的画,在他心里刻下了深深的烙印。刘欢曾回忆:“小时候,我总觉得那些声音就是家,是根。”后来,他考入中央音乐学院,系统学习声乐,但民族元素早已融入他的血液。老师说他是“天生为民族音乐而生”,他却不以为然,笑着说:“我只是爱唱那些能让乡亲们跟着哼的歌罢了。”

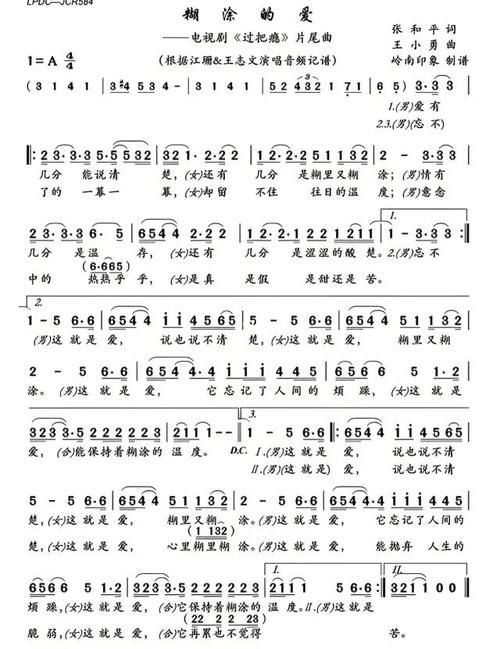

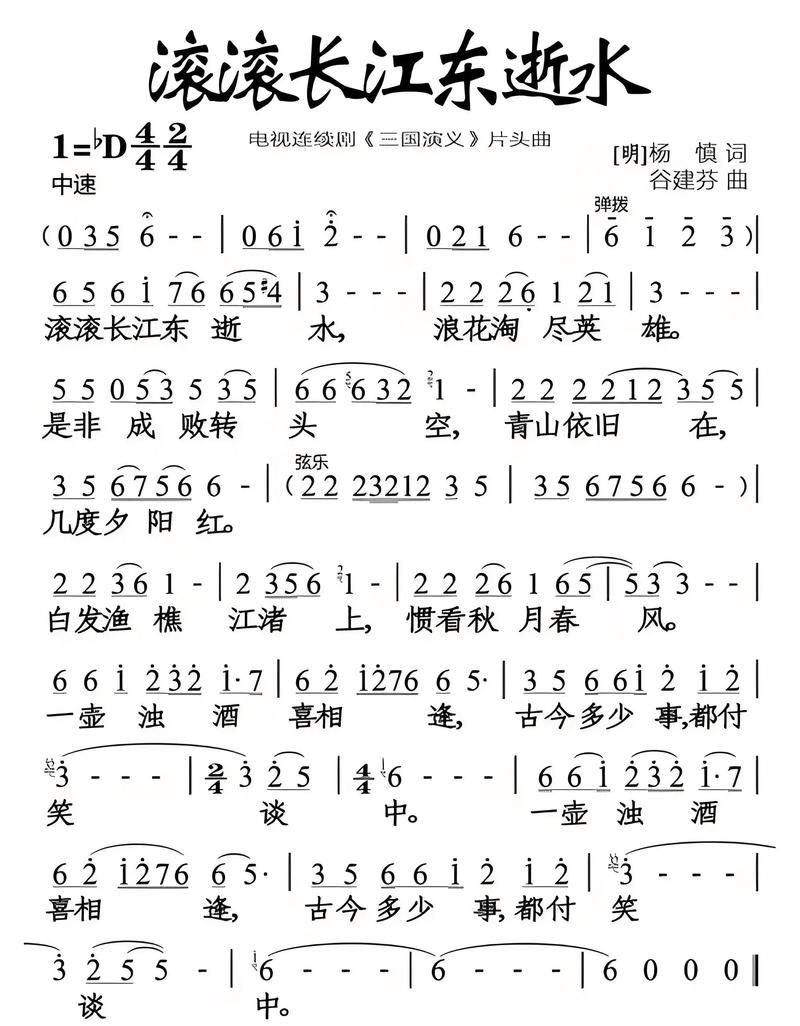

他的代表作好汉歌,更是民族音乐的典范。1998年,电视剧水浒传热播,刘欢的歌声一响,全国观众都沸腾了。那高亢嘹亮的嗓音,带着山东快书的节奏感,配上黄河奔流的意象,仿佛让人看到梁山好汉的豪情。但你听过幕后故事吗?刘欢在录音棚里反复调整,特意加入唢呐的元素,就是为了让它“像村口大喇叭一样接地气”。有一次,他对我说:“音乐不是高高在上的,得让街边卖煎饼的老太太听了都能笑出来。”这种朴实,让好汉歌成了民族音乐的代名词,至今还在KTV里被传唱不衰。

刘欢对民族音乐的贡献,远不止于舞台。他像一座桥梁,把传统音乐带向世界。2008年北京奥运会开幕式上,他演唱北京欢迎你,歌词里“我家大门常打开,开放怀抱等你”的温暖,就是中国民族精神的缩影。更不用说,他常去偏远山区采风,收集民歌素材。记得2010年,他带着团队去云南,爬上高山,录下当地山民的无伴奏合唱。那些歌声里,有泥土的芬芳,有岁月的沉淀。刘欢感慨道:“这些声音比任何录音棚都珍贵,它们是民族的活化石。”为此,他还发起“民族音乐保护计划”,让年轻一代爱上老祖宗留下的旋律。你有没有在某个瞬间,被他的歌声打动,想起自己家乡的味道?

当然,刘欢的魅力,不止于音乐。生活中的他,就是个“民族迷”。朋友聚会时,他爱讲相声段子,学方言逗乐;闲暇时,他喜欢拉二胡,说这是“给神经做个按摩”。有一次,采访中他开玩笑:“别人练声练嗓子,我练的是‘民族的魂’。”这种接地气的幽默,让他在观众中成了“邻家大叔”。但别小看他,他可是中央音乐学院教授,用专业培育新人,学生们说:“刘老师教我们唱茉莉花,不是为了考级,是为了找回自信。”

回望刘欢的音乐之路,民族元素就像一条金线,贯穿始终。他让流行音乐有了根,让传统文化有了光。但他的故事提醒我们:在这个快节奏的时代,我们有多久没停下来,感受过那份民族情怀了?或许,下次你听到刘欢的歌声时,不妨闭上眼问问自己:那份魂,你真的感受到了吗?