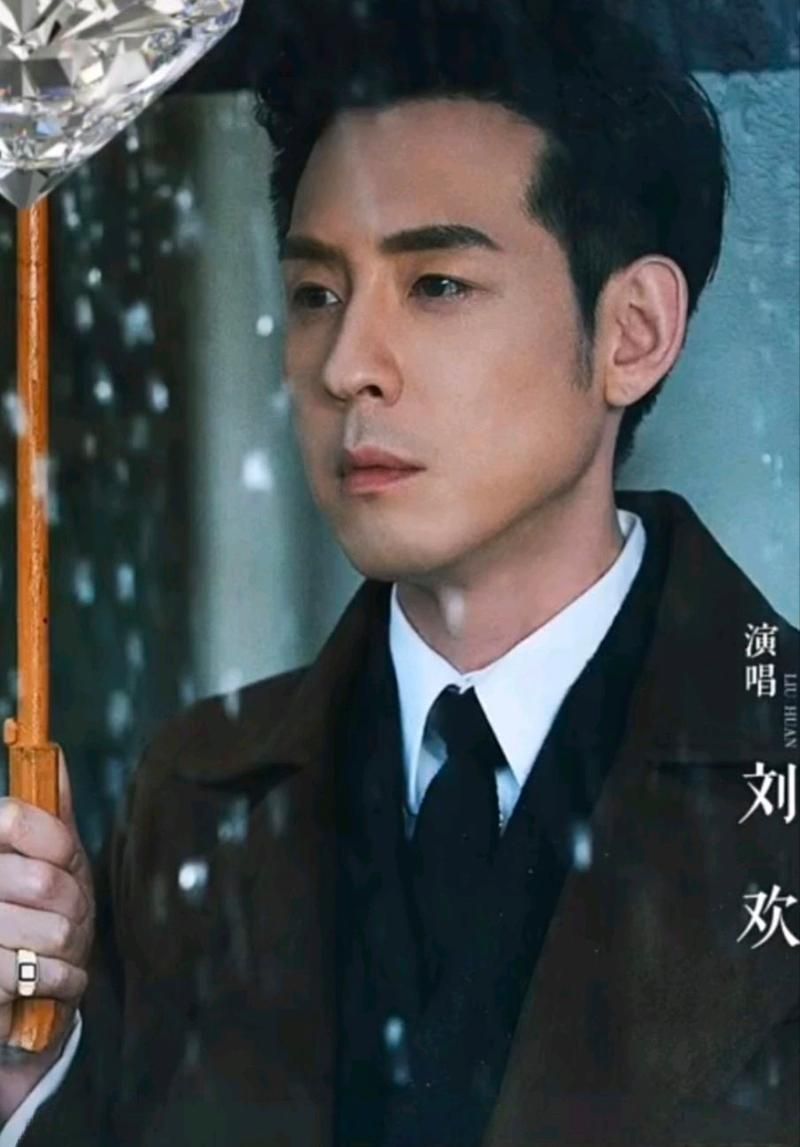

提起刘欢,大多数人脑子里第一个蹦出来的词大概是"实力唱将"——好心情的欢快、千万次的问的苍凉、从头再来的豪迈,他的声音早就成了几代人的BGM。但你有没有想过,当"歌手刘欢"放下麦克风,拿起剧本,会是什么样子?这些年,他其实悄悄拍了戏、演了小品,甚至在一些访谈纪录片里,不经意的表演比专业演员还戳心。今天咱们就扒一扒那些被忽略的"演员刘欢"视频,看看这位"音乐老炮儿"镜头里的另一面。

一、北京人在纽约:从"北京爷们"到"文化符号",他演活了第一代移民的悲欢

要说刘欢最经典的演员角色,非1993年电视剧北京人在纽约的王起明莫属。这部剧当年火到什么程度?北京胡同里的大妈追着追着剧,会突然指着电视里抱着吉他的中年男人说:"这不唱歌那刘欢吗?"没错,王起明这个角色,刘欢演的就是"自己"——一个怀揣音乐梦的北京爷们,带着妻子踏上去纽约的飞机,结果被现实撞得头破血流。

你去看剧里的视频片段,没有夸张的哭戏,却比任何台词都刺心:第一集他在纽约地铁里抱着吉他唱千万次的问,眼神从憧憬到落寞,镜头给到他布满胡茬的下颌线,背景是匆匆走过的陌生人,那种"理想被现实碾碎"的孤独感,根本不用刻意表演,就是刘欢自己的真实投射。后来他事业有成却失去家庭,在女儿的婚礼上哽咽着说"爸爸对不起你",视频里的那个背影,缩得像个被生活打垮的孩子。很多人不知道,刘欢当时其实没学过表演,但导演郑晓龙就说:"他就是王起明,那种骨子里的中国文人的拧巴和真诚,教不出来的。"

这部剧的视频现在还能在一些老剧平台找到,跳着看看王起明从意气风发到两鬓斑白的过程,你会发现:刘欢不是在"演",他是在"活"。

二、甄嬛传温实初:一句"臣做不到",他让太医成了"意难平"

到了甄嬛传,刘欢演的温实初简直是"人狠话不多"的典范。作为太医院的太医,他默默爱着甄嬛,最后为了救她自宫。最让人崩溃的,不是他自宫时的决绝,而是最后见到皇上时,那句轻轻的"臣做不到"——做不到效忠皇上,做不到放下甄嬛,做不到违背自己的心。

你去看花絮视频,刘欢拍戏时几乎不用 NG,台词说得像念诗一样抑扬顿挫。有一场戏是他跪在雨里求皇上救甄嬛,雨水顺着他的头发往下淌,他全程盯着地面,手指攥得发白,偏偏眼睛里没有眼泪,只有压抑到极致的痛。导演蒋家庆后来采访说:"刘老师特别理解温实初,他说这种'发乎情止乎礼'的爱,就是中国男人的'克己',演的时候不用太多表情,一个眼神就够了。"

后来甄嬛传重播,还有人专门截取温实初的视频做二创,配文"温实初的眼泪,是全剧的意难平"。你看,好演员从来不用靠流量,靠的是角色里的"人味儿"。

三、声生不息幕后:当他聊起音乐里的"故事感",视频里的他比舞台更动人

除了正经演戏,刘欢在一些综艺和纪录片的视频里,偶尔流露出的"表演感"反而更动人。比如声生不息·宝岛季,有一期他讲自己唱橄榄树时的理解,说到三毛笔下的"不要问我从哪里来",他突然沉默了一下,眼神飘向远处,说:"其实每个人心里都有一棵橄榄树,那是你回不去的故乡,也是你永远在追寻的梦想。"

视频里的他没有戴标志性的黑框眼镜,声音也放得很轻,像在和观众促膝长谈。有人评论说:"看舞台上的刘欢,你会觉得他是个'音乐神祇';看这种幕后视频,你才发现他就是个爱聊人生的'邻家大叔'。"这种反差,恰恰是他的真实——他不表演"完美艺人",只分享"真实感受"。

四、小品舞台:从"吃面条"到"唱反调",他原来是个隐藏的"喜剧人"

你可能不知道,刘欢早年在央视春晚的小品里也露过脸!1989年,他和冯巩、刘亚津合作过一个小品生日祝福,在里面演一个爱唱歌的"书呆子",冯巩逗他"你唱歌还不如我呢",他一本正经地回:"我这叫艺术,你这叫闹腾。"视频里的他穿着格子衫,推着眼镜,表情严肃得让人想笑,却意外地有喜剧天赋。

后来在2021年的开播!情景喜剧里,他客串了一个音乐老师,对着镜头讲"转音的技巧",结果被学生逗得憋不住笑,瞬间从"教授"变回"老顽童"。这些视频片段不长,却让人发现:刘欢的可爱,藏在"不端着"里。

写在最后:为什么"演员刘欢"总被忽略?因为他太"真"了

这些年,刘欢的视频里,"歌手"的身份永远是主角,但真正让人记住他的,恰恰是那些"不务正业"的演员时刻。他不像其他明星那样刻意经营"多栖艺人"人设,而是把自己的真实经历、真实情感揉进角色里——演王起明时,他想的是留学时对家的思念;演温实初时,他想的是知识分子的"有所为有所不为";就连聊音乐时,他眼里闪着的也是对"故事"的敬畏。

说真的,我们欠"演员刘欢"一个回头。下次刷到他的视频,别急着划走,停下来看看:那个在镜头前认真琢磨台词、眼神里藏着故事的男人,不只是"刘欢老师",更是能让你笑着笑着就哭了的"演员刘欢"。毕竟,能把生活演成艺术的人,从来不止舞台上的麦克风,还有镜头里那个"不完美"却足够真实的他。