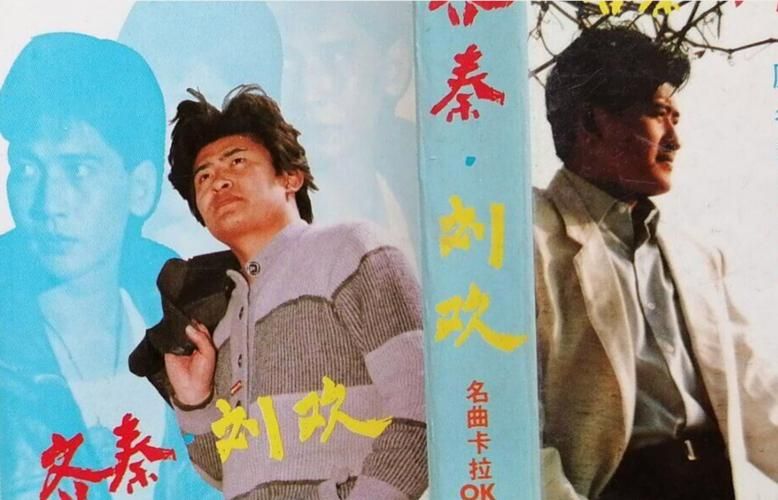

“清苑”这两个字,放在90年代的华语乐坛,像陈年的老酒,还没开盖就能闻见岁月的醇香。现在的年轻人可能不太熟悉,但对于听着刘欢歌长大的一代人来说,清苑几乎是刻在DNA里的旋律——尤其是那句“青石板路长,清苑明月照故乡”,开口即有画面感。但你有没有想过,为什么一提清苑,大家默认就是刘欢原唱?这背后其实藏着一整个黄金年代的音乐记忆。

一、清苑火了,但它的“出生”比想象中更“低调”

很多人以为清苑是某部大热电视剧的主题曲,毕竟刘欢唱的影视歌,好汉歌少年壮志不言愁,哪首不是火遍大街小巷?但清苑有点不一样。它不是OST,也不是专辑主打歌,最早其实是1995年刘欢为“环保公益音乐会”创作并演唱的公益歌曲。

你没看错,不是“演唱”,是“创作并演唱”。当年刘欢刚从国外回来,没少参与这类公益活动,他觉得环保不能只喊口号,得用老百姓能记住的方式。“清苑”这个地名,是他随便翻地图看到的——河北有清苑县,江南有“清苑”这种意象化的地名,既有地理的实在,又有“清雅家园”的诗意,正好贴合环保主题。谱曲的时候,他特意避开了当时流行的港式情歌风,用了带点戏曲转音的大气旋律,前奏一响,就像推开一扇老院子的大门,能听见风从瓦檐上走过。

可惜的是,公益歌曲当时传播渠道有限,没有打歌平台,没有MV,唯一能听的就是音乐会的现场录音。可没想到,这首歌像长了翅膀,通过磁带、电台口口相传,比很多主打歌还火。后来某次采访,刘欢自己都笑:“录完就忘了,直到几年后演出,总有观众点清苑,我才反应过来‘哦,原来这首歌大家还记得啊’。”

二、为什么“原唱”非刘欢不可?三个细节藏着答案

现在网上随便搜清苑,能跳出十几个版本,有民谣的、流行的,甚至还有童声合唱,但没人能撼动刘欢“原唱”的地位。不是因为他名气大,而是三个“硬核”细节,决定了这首歌只能属于他。

第一个是“音域里的故事感”。刘欢的嗓子从来不是单纯的“高”,而是像陈年的普洱,初入口醇厚,细品才有回甘。清苑里那个标志性的假声转换,“明月照故乡”的“故乡”两个字,他不是喊出来的,是叹出来的,带着点北方汉子的沧桑,又有游子思乡的温柔。后来有年轻歌手翻唱,技巧很到位,但总差点意思——就像一杯刚泡的茶,水温够了,茶香还没出来。

第二个是“创作时的“即兴神来之笔”。据当时录音室的工作人员说,刘欢在录副歌时,觉得原稿的“青石板路长”太平淡,突然停下来,在乐谱上加了四个小节,加了一句“炊烟绕啊绕,回到旧时巷”。这句完全是即兴,却成了全歌的点睛之笔。后来制作人问他为什么这么改,他说:“我想起小时候在姥姥家,傍晚炊烟和晚霞混在一起的样子,那才是‘家园’该有的样子。”这种带着生活颗粒感的表达,不是光靠技巧能模仿的。

第三个是“时代给的“注脚””。90年代的华语乐坛,还没有“流量”这个词,歌手比的是作品和真诚。刘欢唱清苑时,没想过要“火”,他就是觉得这件事值得唱。这种“不功利”,恰恰成就了歌曲的 longevity(持久力)。就像老一辈唱的民歌,为什么能传一辈子?因为唱的是真话,是真感情。现在的歌迷听清苑,听到的不仅是旋律,更是那个没有炒作、没有滤镜,音乐人认真做音乐的时代。

三、那些年歌迷和清苑的“独家记忆”

不知道你有没有过这样的经历:搬家时翻出一盘老磁带,褪色的外壳上写着“刘欢精选”,插上随身听,前奏响起的瞬间,突然就回到了某个夏天。对于很多80后、90后来说,清苑就是这样的“时间胶囊”。

我有个前同事,80后,北京人,他说他第一次听清苑是上小学,爷爷骑着二八大杠,后座载着他,车轱辘碾过胡同里的青石板,收音机里放着这首歌。“当时不懂歌词,就跟着哼,‘清苑明月照故乡’,爷爷说‘等你长大了,带你去真正的清苑看看’。”后来他真去了河北清苑,没找到歌里写的“旧时巷”,却看见夕阳下的田埂,突然就懂了刘欢唱的“故乡”是什么——不是某个具体的地方,是心里最柔软的牵挂。

还有位上海的阿姨,在刘欢的歌迷群里认识了现在的老伴。两个人都喜欢清苑,第一次见面约在人民公园,一人戴一副耳机,一起听了整首歌。“他说他喜欢这首歌的‘踏实’,我说我喜欢它的‘念想’,后来我们就一起念想了二十年。”

结语:为什么我们现在还需要听刘欢的清苑?

现在短视频上流行“3秒爆款歌”,前奏抓耳,歌词直白,但听多了总觉得“千篇一律”。回过头再听刘欢的清苑,才发现好歌从来不怕“老”——它不追求速食的惊艳,而是像一坛老酒,在不同的人生阶段,尝出不同的味道。

你可能记不清清苑的歌词,但一定会记得某个瞬间,它陪你度过的时光:是离家的车站,是加班的深夜,是陪父母散步的黄昏。就像刘欢在采访里说的:“歌不是唱给别人听的,是唱给自己的。如果某首歌能让你在某刻觉得‘啊,懂我’,那就够了。”

所以,下次再听到清苑,别急着划走。闭上眼睛,跟着那个醇厚的嗓音,去看看你心里的“清苑”在哪里——那里有你回不去的旧时光,也有你正在走向的未来。