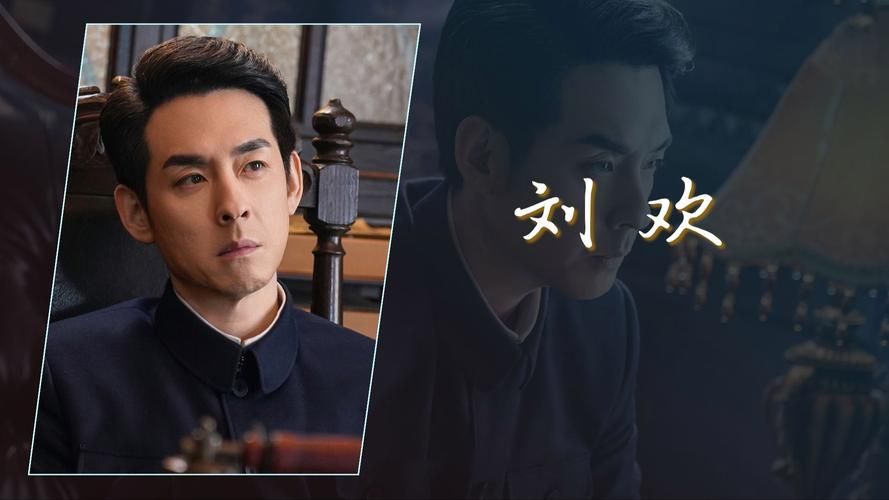

朋友圈突然被“刘欢老师走了”的消息刷屏,无数人惊愕地刷新着热搜——“真的吗?”“不可能吧?”“权威消息哪来的?”吃瓜群众的情绪被瞬间点燃,转发、评论、哀悼的截图一浪接一浪。然而,刘欢老师真的离世了吗? 这条引爆网络的“噩耗”,究竟是事实还是一场精心策划的谣言风暴?

---

一、谣言起底:谁在制造“死讯”狂欢?

“刘欢老师仙逝”的传闻,源头模糊得如同鬼魅。有人言之凿凿称“内部人士透露”,有人引用“匿名爆料”,甚至有人用PS的讣告图片做“铁证”。这些信息来源清晰吗?核实过吗?在信息真假难辨的当下,我们为何如此轻易地相信一条未经证实的“死亡通知”? 这背后,折射的是网络时代某些群体对“重大事件”的畸形渴求——为何“名人逝世”总能比“名人新作”更容易引爆流量?

二、权威打脸:刘欢老师活得好好的,还在发光发热!

谣言在事实面前不堪一击。 仅需简单检索,刘欢老师近期的公开活动、社交媒体动态比比皆是:

2023年12月: 他在央视音乐频道节目中担任导师,状态饱满,谈笑风生。

2024年3月: 参与录制综艺节目声生不息,在节目中分享音乐见解,声音依旧醇厚有力。

4月至今: 其个人社交账号(如微博)持续更新,分享生活、音乐观点,甚至为助农带货。这些清晰可见的时间线,难道不比那些匿名爆料更可信?

刘欢老师作为华语乐坛的“活化石”,其影响力无需赘言。他用好汉歌唱出江湖豪情,用从头再来传递生命力量,更在歌手等舞台上展现艺术家的坚韧。这样一位持续在公共领域活跃的艺术家,一句“仙逝”就能轻易掩盖所有生机?

三、谣言的代价:不止是欺骗,更是对艺术家的二次伤害

每一次虚假“死讯”的传播,都像一把无形的刀:

对当事人: 刘欢老师及其家人要承受不必要的恐慌、情感消耗和公众误解。我们是否想过,当谣言传开时,当事人及其家人正在经历什么?

对社会: 消费公众情感,消耗社会信任,为何我们总在“悼念”中迷失,却在“活着”时吝啬掌声?

对网络环境: 助长“标题党”、“蹭热度”的歪风,让真正有价值的信息淹没在垃圾流量中。每一次不经核实的转发,是否在为下一个“刘欢老师”的谣言添砖加瓦?

刘欢老师没有去世,但那些制造和传播谣言的人,是否已在某些“死亡名单”上?

---

四、拨开迷雾:我们该如何与名人“相处”?

面对刘欢老师的经历,值得每个人反思:

1. “慢”一点,等真相: 谣言跑得快,但真相永远值得等。看到惊人消息,能否先停下手指,多问一句“来源可靠吗”?

2. “敬”一点,重日常: 名人也是活生生的人。与其在“逝去”时痛哭流涕,不如在其创作时用心聆听掌声。刘欢老师仍在用音乐滋养灵魂,这难道不是最该珍惜的“生命力”?

3. “智”一点,善思考: 警惕利用死亡情绪进行流量收割的行为。为何我们总对“死亡”话题异常敏感?背后是否隐藏着对生命本质的漠视?

---

刘欢老师没有“死”,他仍在用歌声讲述人间故事。 当谣言的尘埃落定,我们更应该看到:一个真正伟大的艺术家,其价值不在于被“哀悼”的次数,而在于活着时为世界留下的光。

停止在虚假的“死亡”狂欢中消耗情感,学会在“活着”的每个当下,为那些值得的人与事,献上真诚的敬意与掌声。 这才是对刘欢老师,对所有为这个世界创造美的人,最崇高的致敬。

![刘欢“点名”,点的是“名”还是“实”?[节目名]完整版藏着哪些乐坛真密码?](https://www.paimeishi.net/zb_users/upload/2025/09/20250906202732175716165269897.jpg)