你有没有过这样的时刻?在外奔波了一整天,拖着疲惫的身体挤上晚高峰的地铁,耳机里随机播放到刘欢的家园,前奏一起,车窗外的霓虹突然就模糊了——不是灯光太暗,是那句“千万里,千万里,我要回到我的家”像一双温热的手,轻轻把心里的褶皱熨平了。

刘欢的歌,好像天生就带着“家园”的底色。不是那种刻意的、喊着“家是港湾”的口号,而是像老北京的胡同口,春风一吹,槐花香就顺着墙缝钻出来,不张扬,却能让你瞬间想起小时候蹲在门口看蚂蚁搬家、等着奶奶喊你回家吃饭的傍晚。

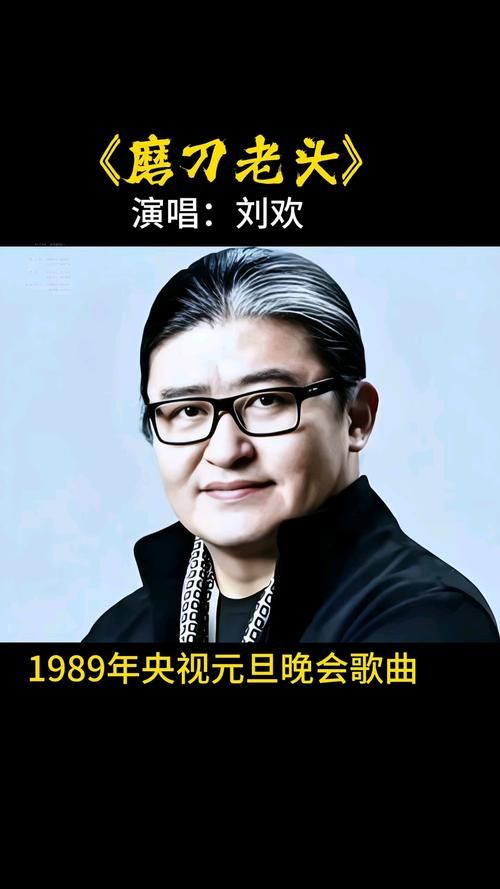

01 从胡同里走出的“老炮”,歌声里全是生活味儿

1963年,刘欢出生在一个普通的北京知识分子家庭。小时候住的大院儿,门口有棵老槐树,隔壁住着拉京胡的赵大爷,对门是总爱教他唱样板戏的张阿姨。后来他在采访里笑说:“我哪是什么‘音乐神童’,就是大院儿里的孩子,谁家有点动静都听着,久而久之,调调就刻在骨子里了。”

这种“刻在骨子里”的生活感,后来全揉进了他的歌里。比如1990年春晚唱的少年壮志不言愁,当年火到什么程度?街边的录音带摊上,这首便衣警察主题曲卖脱了货。可很少有人知道,刘欢在录这首歌时,脑海里闪过的画面不是警察抓坏人的惊险,是小时候看大院儿里的叔叔们值班,裹着军大衣在路灯下抽烟的样子——那种平凡人对“家”的守护,不声不响,却重如千斤。

“家园”是什么?对刘欢来说,可能不是豪宅大院,是胡同里邻里间的一碗热茶,是父亲下班回来带回的人民文学,是母亲哼唱的老京韵大鼓。所以他唱家园时,没有刻意拔高音调,就像院里的长辈坐在槐树下跟你聊天,字句平实,却能把“家”的温度一点点渗进你心里。

02 他的“家园”,不止是屋顶,更是一辈子的精神坐标

你发现没有?刘欢唱的“家园”,从来不是狭隘的一方小院。

1997年,他唱从头再来,那是下岗潮时期写给普通劳动者的歌。没有华丽的词藻,就是“心若在梦就在,天地之间还有真爱”,唱出了千万人在困境中对“家园”的重新定义——真正的家园,不是从未跌倒,是跌倒后拍拍土、还能说“我回家了”的底气。

2008年汶川地震,他赶着写生死不离,录音棚里唱到“我寻找你,呼唤着你”时,声音是哽咽的。后来有记者问:“您写的‘家园’,是地震后的灾区吗?”他摇头:“不是任何一个具体的地方,是人心里不灭的希望。只要这份希望在,哪里都是家园。”

更让人记得的是好汉歌。“大河向东流啊,天上的星星参北斗”,现在听来还是热血沸腾,但少有人知,这首歌写的是梁山好汉的“江湖家园”——不是打打杀杀,是一群“该出手时就出手”的人凑在一起,过“路见不平一声吼”的日子。这种“侠气”,不正是中国人对精神家园的另一种向往吗?

03 为什么30年后,我们依然听刘欢的歌找“家园”?

现在的年轻人,谁没经历过“漂着”的日子?在大城市租着十平米的出租屋,对着手机屏幕跟父母报喜不报忧,微信置顶的“家人”对话框,编辑了又删除的话像过冬的棉被,捂在心里又冷又沉。

这时候再听刘欢的你有没有这种体会,简直像有人替你把心里的憋屈唱出来了:“有没有一种感觉,你已无法分辨/现在是白天还是黑夜,是梦还是醒”。可就在你觉得快撑不下去时,他会唱“人生啊,就像一条河,有时平缓有时急”——就像小时候爸妈说的“没什么过不去的坎”,朴素,却比任何“鸡汤”都管用。

因为刘欢的“家园”,从不是虚构的乌托邦。他唱过北漂的酸楚(千万次的问里“我用青春赌明天”唱的就是他自己),唱过中年人的压力(从头再来里的“心若在”是熬过低谷后的通透),唱过普通人的质朴(家园里“家是最小国,国是千万家”)。他把生活的粗粝磨成粉,和着旋律揉进歌里,听的人会觉得:啊,原来我的迷茫、我的坚持、我对“家”的渴望,他都懂。

最后想说:刘欢的“家园”,就是我们每个人的心头血

去年夏天,有网友在B站剪了个视频,把刘欢30年来的歌串起来,配文:“从‘少年壮志不言愁’到‘天地之间还有真爱’,他唱了我们这一代人的半辈子”。视频底下有个高赞评论:“我爸总说,刘欢的歌‘正’,现在才明白,‘正’的是他唱的‘家园’,不是钢筋水泥的房子,是心里那块不管走多远都不想丢的根。”

其实我们每个人心里,都有一首“刘欢的歌”,藏着一个或具体或抽象的“家园”。它是妈妈包的饺子的香味,是加班到凌晨时办公室亮着的那盏灯,是跌倒后陌生人伸过来的手。而刘欢,就是那个用歌声帮我们把“家园”唱出来的人——他不说教,不煽情,只是用他带着烟嗓的、醇厚的声音告诉你:累了就歇歇,记得回家的路;迷茫了别怕,心里有灯,哪里都是家园。

所以,下次当你觉得“无家可归”时,不妨戴上耳机,听听刘欢。或许你会发现,他歌里的“家园”,早就住进了你的心里。