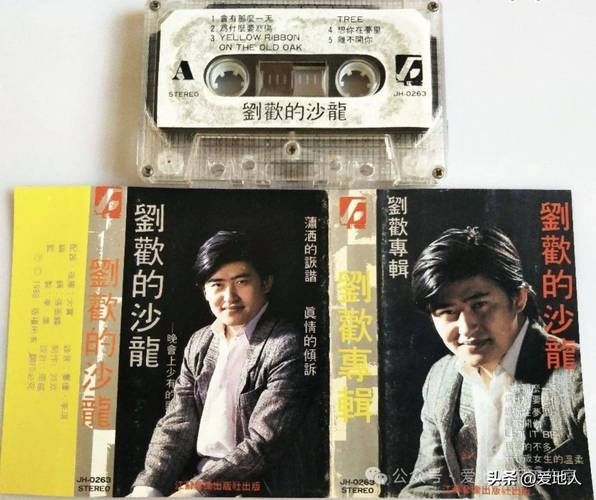

前几天深夜刷到一条老视频:90年代春晚后台,刘欢裹着厚棉袄候场,手里还攥着写满标注的弯弯的月亮歌谱,嘴里念念有词。台前是亿万守在电视机前的观众,台后是他自己跟旋律较劲的第三次修订——这种“每一次都拼尽全力的较真”,或许就是为什么30年过去,我们一听前奏起,还是会鸡皮疙瘩一地。

“每一次”创作,都是跟生活掰手腕的实录

很多人以为刘欢的歌是“天赋堆出来的”,可翻遍他的创作履历,每首都带着“磨出来的烟火气”。1992年的千万次的问,最初只是北京人在纽约里一段30秒的背景旋律。刘欢在纽约录音时,看着曼哈顿的摩天大楼和胡同里的煎饼摊,突然跟导演说:“这不能光哭啊,得有中国人对‘家’的倔。”于是他把京剧的润腔揉进流行旋律里,副歌“千万次地问”那句高音,原设计是撕裂式的,但他改成了“压着嗓子往上走”——像深夜里硬忍住的哽咽,等唱到“时间已不知不觉地流逝”时,才让眼泪跟着旋律一起掉。

这种“改”,在好汉歌里更明显。98版水浒传需要一首能“扛起梁山”的歌,剧组给的初版歌词直白得像口号:“兄弟们一起上啊,杀贪官!”刘欢看完直接摇头:“水浒是‘仇’也是‘情’,不是喊口号。”他跑去山东水泊寨蹲了三天,听老船夫唱“大河向东流”,把陕信的信天游和山东梆子糅在一起,前奏“嘿哟嘿哟”的号子声,其实是跟着收玉米的老农现学的节奏——后来他说:“好汉不是天生的,是土地里刨出来的,好汉歌就得沾着土味儿,才能让人跟着起劲。”

“每一次”演唱,都是“用嗓子讲故事”的修行

听过刘欢现场的人都知道:他的演唱会从不炫技,但你永远猜不到下一句他会“藏”什么。去年有观众翻出2010年“欢歌中国”的录像,唱从头再来时,他突然在第二段主歌加了半句气声:“其实苦……都咽下去了。”台下瞬间安静,前排有老抹眼泪——这不是设计好的“催泪点”,是他看到台下坐着下岗工人时的本能反应。

更绝的是他的“留白”。1993年唱丁香花说,副歌“你说你最爱丁香花”这句,原版录音里有个转音技巧,但他现场常换成“破音”式的真声,像喝多了酒跟人倾诉。后来解释技巧:“丁香花的故事是藏着的,太顺了就假了,得带着点‘说不出口的哽咽’,才像真的事。”这种“每一次都不一样”的live,让他的歌从来不是“录音棚标本”,而是鲜活的、会呼吸的“人生切片”。

“每一次”共鸣,为什么跨越了30年?

为什么00后刷到甄嬛传还会跟着唱凤凰于飞?为什么我和我的祖国在国庆盛典上响起时,广场上爷爷辈的合唱声比年轻人还大?因为刘欢的“每一次”,都把个人经历揉进了集体记忆里。

他唱亚洲雄风时,正是中国从“站起来”到“跑起来”的转折点,那句“我们亚洲,山是昂头昂的头”,藏着中国人对世界的初次试探;他唱天地在我心时,改革开放刚走过10年,年轻人听着“天地如何安静,世界如何不停”,眼里是有对未来的憧憬;到了少年中国说,60岁的他用颤音唱“少年自有少年狂”,又把“传承”二字刻进了新一代的骨头里。

就像有乐评人说:“刘欢的歌不是‘流行’,是‘时代的耳朵’。他替我们说出了没说出口的乡愁、热血、不甘,然后这些歌就成了刻在DNA里的密码,什么时候一响,哪个年代的褶皱就被熨平了。”

所以啊,当有人说“刘欢的歌老了”,我们不妨回头听:那些“千万次的问”“大河向东流”“天地在我心”,哪一句不是中国人在不同年纪的共同心跳?或许所谓“经典”,从来就不是躺在博物馆里的标本,而是一群人用“每一次”的真诚,共同完成的、永不褪色的时代合唱。