秋夜的出租屋,刚加班完的王哥瘫在沙发上,手机随机播放到亲爱的小孩,前奏一起他突然愣住——是刘欢的声音。不是酒吧里嘶哑的翻唱,也不是短视频里卡点的remix,是那种像温酒一样慢慢烫到心里的声线,唱到“亲爱的小孩,今天有没有哭”时,他手机屏幕亮起,是女儿发来的消息:“爸爸,你说等我长大了,你会不会忘记我?”

王哥的眼泪砸在屏幕上,突然想起二十年前第一次听这首歌的自己。那时刚高考完,和同学挤在小县城的音像店,老板用破旧的喇叭循环播放刘欢的专辑,亲爱的小孩混着磁带的“沙沙”声,唱得一群十七八岁的男生女生红着眼眶。那时候没人问“为什么这首歌能火”,只是听着听着,就觉得自己也是那个“亲爱的小孩”。

一、刘欢唱的,从来不只是“小孩”

很多人说起亲爱的小孩,总绕不开“经典”“怀旧”这些词,但很少有人细想:为什么偏偏是刘欢,能把这首歌唱成一代人的“人生配乐”?

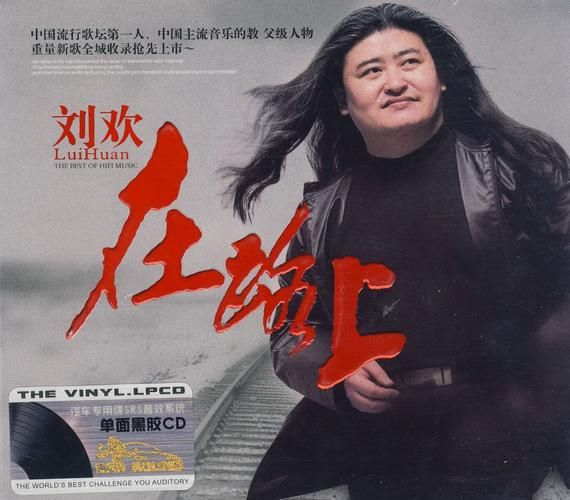

时间倒回1987年,这首歌的原版是周华健演唱的,带着青春的明亮和一丝慌乱,像放学路上追着跑的少年。而刘欢的版本,1990年收录在专辑千万次的问里,声线像被岁月磨过的石头,粗粝却温厚,多了一份成年人的隐忍和慈悲。

你仔细听他唱“亲爱的小孩,你为什么悲伤”,没有刻意拖长的尾音,也没有声嘶力竭的吼,就像一个坐在你对面的大叔,端着一杯热茶,轻轻问:“怎么了,跟我说说?”他唱歌时总爱微微闭着眼,眉头习惯性蹙起,不是表演,是真的把歌词里的情绪嚼碎了,再一口口喂进你耳朵里。

有次后台采访,记者问他:“唱这首歌时,你脑子里会想什么?”刘欢挠挠头,笑得很憨:“没想什么,就觉得这小孩怪可怜的,想抱抱他。” 就是这份“抱抱你”的心疼,让这首歌有了温度。它不是居高临下的同情,是平等的、感同身受的疼——仿佛在说:别怕,我也曾是那个小孩,现在陪你一起长大。

二、从“小孩”到“大人”:我们都在歌里找自己

80后第一次听这首歌,大概是在中学的广播站,或者毕业班的晚会上。那时候觉得“亲爱的小孩”是遥远的,是故事里才会有的主角,直到自己离开家,在陌生的城市挤地铁、加班、被房东催租,突然在某个深夜,耳机里传来“别害怕现在的苦难,看谁走来帮帮你”,才猛地反应过来:原来自己早就成了歌里的“小孩”。

90后听亲爱的小孩,可能是在高考失利的时候,或者在毕业聚会的KTV里。同学起哄点这首歌,有人笑着笑着就哭了。那时候我们总说“长大后想当英雄”,可真的长大了才发现,自己不过是想当那个被“亲爱的小孩”裹挟的大人,努力不让自己变成曾经讨厌的模样。

00后呢?他们可能没经历过“卡带时代”,却能在短视频里刷到刘欢的现场版。有个00后留言说:“每次听到前奏,就想给我妈打电话。她总说‘小时候你走丢了,我找了你整整一夜’,现在我知道,每个大人心里,都住着一个走丢的小孩。”

你看,这首歌从来不是限定年龄的。二十岁的年轻人听,是迷茫中的勇气;四十岁的中年人听,是疲惫时的慰藉;六十岁的老人听,是回忆里的温暖。它像一面镜子,在每个阶段照出我们自己——我们曾是小孩,正在成为大人,永远需要被温柔地提醒:“亲爱的小孩,你已经做得很好了。”

三、为什么现在我们依然需要刘欢的亲爱的小孩?

有人说,现在的歌太吵,短视频里的BGM太碎,没人静下心来听一首“老歌”了。但奇怪的是,每到深夜,亲爱的小孩的评论区总会有新的留言:“失恋三个月,第一次敢听这首歌了。”“今天带我妈体检,她突然说‘小时候你发烧,我背着你走了十里路’,原来每个大人,都曾是别人心里的亲爱的小孩。”“儿子今天第一次上幼儿园,哭得撕心裂肺,我在校门口站了很久,突然就懂了这首歌。”

因为这些歌词,从来不是过时的情话,是最朴素的人生道理。刘欢用他“醇厚得像老酒”的嗓子,把这些道理揉进了旋律里,让你在不经意间被击中——不是被技巧,而是被那份真诚。就像他年轻时说的:“唱歌不是为了炫技,是为了讲故事。”而亲爱的小孩就是最好的故事,它讲长大,讲离别,讲挣扎,讲那些说不出口的“我心疼你”。

前几天看到刘欢的演唱会视频,六十多岁的他,头发花白,唱到副歌时依然会用力闭眼,握紧话筒。台下的观众跟着合唱,有人打着手电筒,有人举着“刘欢老师,我们是你的小孩”的灯牌。那一刻突然明白:为什么三十多年过去,这首歌依然让人想哭?因为它唱的不是“小孩”,是我们每个人的青春和成长,是我们藏在心里的那句“我懂你”。

所以,下次当你觉得累了、难了,不妨戴上耳机,听听刘欢的亲爱的小孩。它会告诉你:别怕,你已经从小孩子长成了大人,但你依然可以被温柔以待——就像那个曾经被唱进歌里的小孩,现在正被千万个曾经的你,轻轻拥抱着。