第一次听到万疆是在春晚的舞台上,电视里刘欢一开口,我正刷手机的手突然停了。那年冬天特别冷,可他唱到“红日升在东方,其大道满霞光”时,窗外的风好像都慢了下来——14亿人跟着哼唱的旋律,凭什么成了刻进DNA里的声音?这问题在我心里滚了三年,直到再听刘欢的现场版,才懂答案从来不在旋律里,在他的声线里,更在他骨子里的“中国味”。

刘欢的嗓子,是“中国故事”的传声筒

说到刘欢,很多人第一反应是“音乐教父”,但少有人提:他唱了40年中国故事,从少年壮志不言愁到好汉歌,从千万次的问到如今的万疆,他的嗓子从来不是“技巧的容器”,而是“情感的刻刀”。

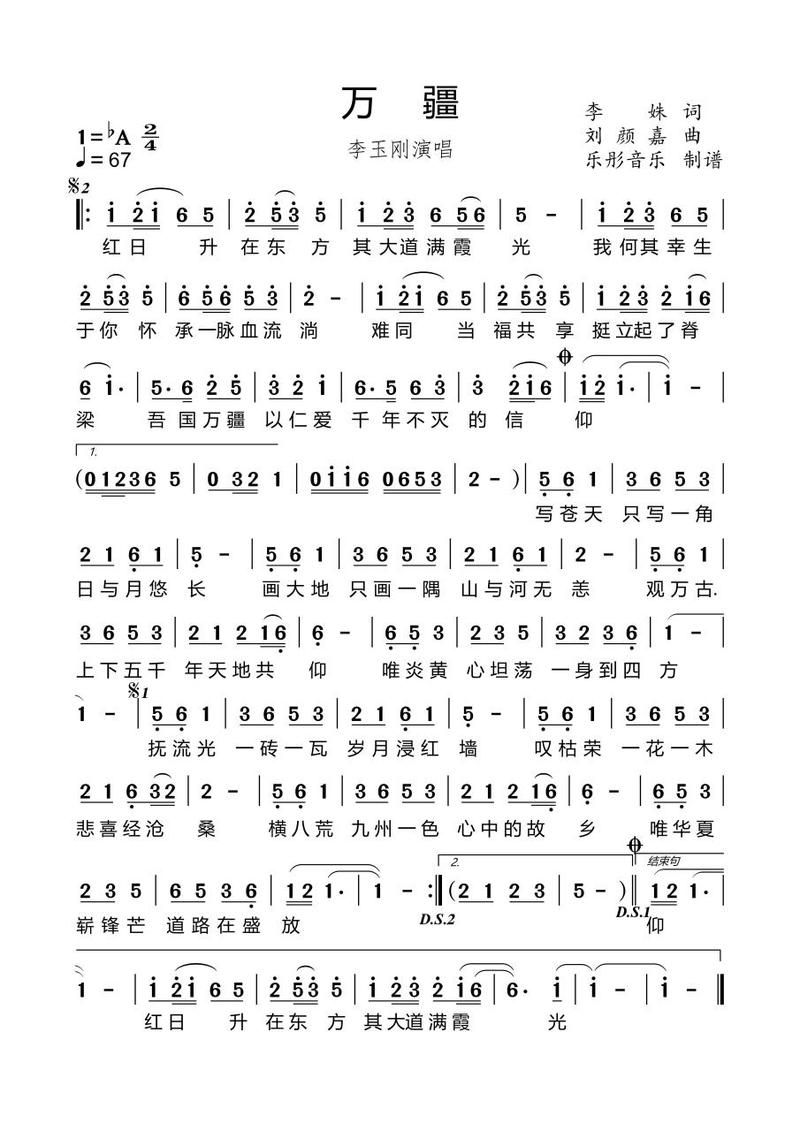

万疆刚出时,不少版本翻唱,气势有了,却总缺点“魂”。直到刘欢开口——他的中音醇得像陈年的酒,不飙高音,却能每个字都砸进心里。“我目睹过你看过的星辰,我聆听着你听过的潮汐”,这句词唱得像祖父在讲故事,平静里藏着百年的波澜。懂音乐的人说,刘欢的气息控制是“教科书级别”,可比起技巧,更绝的是他把“家国”唱成了“家常”。你说不出哪里用力,可偏偏每个字节都像从历史长河里捞出来的,带着温度,也带着重量。

记得有次采访,刘欢说:“唱歌不是喊口号,是要让人听进心里去。”万疆的歌词本就是一部浓缩的史书,而他把“红日”“山河”“风雨”这些大词,唱成了隔壁大爷嘴里的“咱们中国”,没有距离感,只有亲切感。这种“举重若轻”,不是每个歌手都能做到——它需要岁月的沉淀,更需要对这片土地的真心。

14亿人跟着合唱,唱的是什么?

2021年春晚,万疆火了。直播时,弹幕飘过“破防了”“跟着唱哭了”,连00后都在评论区刷“这是我听过最燃的歌”。你有没有想过,一首主旋律歌曲,为什么能让从不追星的年轻人、不爱听戏的中年人、甚至牙牙学语的娃娃都跟着开口?

因为它唱的不是“宏大叙事”,是“你我”的故事。“红日升在东方,其大道满霞光”,唱的是我们从小到大见过的天光;“风雨压不垮,苦难中开花”,唱的是祖辈熬过的冬天;“吾国万疆,仁爱无疆”,唱的是刻在骨子里的善良与包容。

有位网友留言:“我爷爷经历过抗美援朝,他听这首歌时一直在擦眼泪。他说,‘当年我们打仗,就是为了今天这样的中国’。”你看,这首歌就像一座桥,一头连着历史,一头连着当下;一头连着祖辈的期盼,一头连着我们的日常。刘欢的嗓子,就是这座桥的柱子——稳稳地,托起了14亿人的共鸣。

从“音乐教父”到“国民歌手”,他从未变过

有人问:“刘欢都60多岁了,为什么还要唱这种歌?”其实他没变。30年前,他唱少年壮志不言愁时,眼里有少年人的炽热;30年后,他唱万疆时,眉间有中年人的沉稳,可那份对“中国”的赤诚,从来没变过。

去年底,刘欢在某综艺上唱了新版万疆,没有伴奏,只有清唱。他说:“人老了,嗓子不如年轻时亮了,可心里的话,一句都没少唱。”那天台下的观众,从白发苍苍的老艺术家到稚气未脱的孩子,都在跟着他轻轻和。那一刻我突然明白,所谓“国民歌手”,不是唱了多少热门歌,而是他的歌能陪你走过人生的不同阶段——小时候跟着他的旋律立志,长大了跟着他的歌词找根,老了跟着他的故事忆旧。

万疆还在播放列表里,刘欢还在舞台上唱着。也许未来会有更多热门歌曲,但总有一首歌,会在某个瞬间让你想起那个冬天,想起红日升在东方的模样,想起有人用一辈子的嗓子,为你讲了一个关于“中国”的故事。这,大概就是最好的“国民记忆”。