你有没有过这样的时刻?深夜加班回家,地铁隧道里手机突然弹出老歌推送,刘欢的从头再来前奏一响,眼眶突然就热了。

这首歌太奇怪了——旋律不算激昂,歌词甚至带着点"苦口婆心",可就是有种让人镇定下来的力量。尤其是30年过去,当"下岗""再就业"这些词从新闻标题变成老一辈人的集体记忆,从头再来早就不是一首单纯的歌,更像是一代人的"人生BGM"。

但很少有人知道,当年刘欢唱这首歌时,自己正站在人生的十字路口。

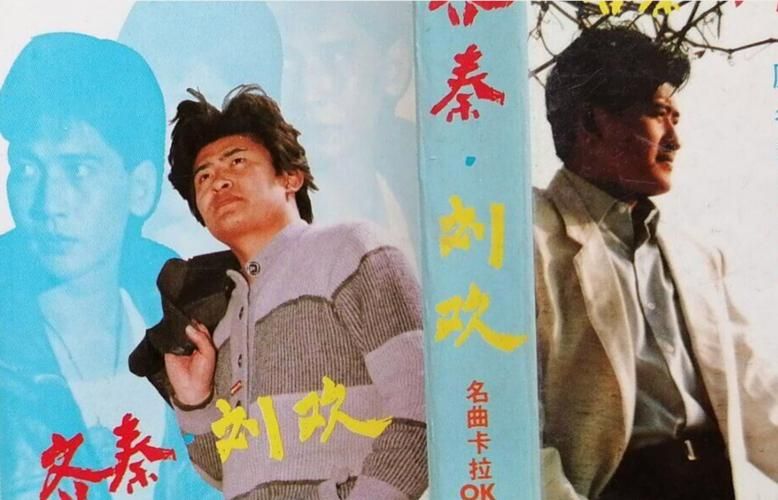

1997年,他接下的不是"任务",是时代的重量

1997年的中国,正经历着一场"静悄悄的革命"。国企改革浪潮下,全国超过2000万职工下岗,"铁饭碗"第一次碎得叮当响。那时候的街边电线杆上,"内退""待业"的告示贴了一层又一层;傍晚的家属区里,总能听见男人砸酒瓶的声音——他们曾是工厂的"老师傅",突然就成了"待业人员"。

央视想为这些人做首歌。导演找到刘欢时,他刚结束北京人在纽约的录制,正是事业最巅峰:唱片销量破纪录,演唱会场场爆满,连大学老师都当得风生水起。可他听完策划,沉默了片刻,只说了一句:"这歌得唱出那种……'摔倒了还能爬起来'的劲儿,但不能是喊口号,得是真掏心窝子。"

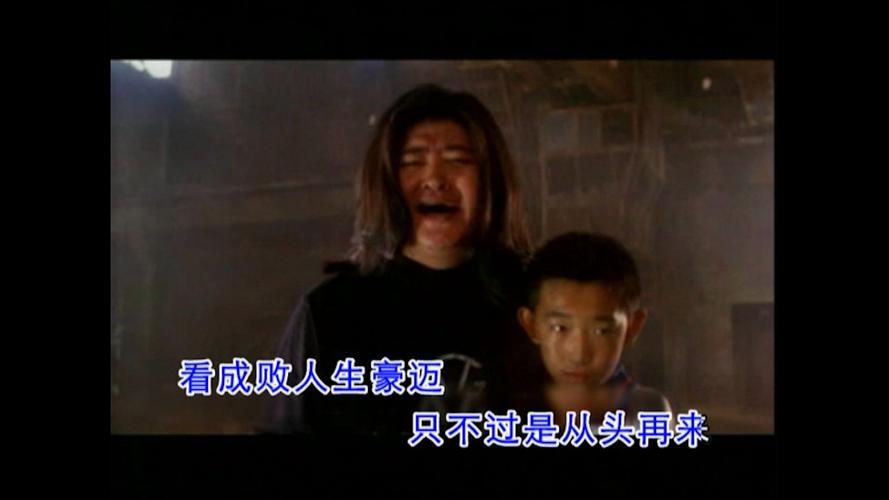

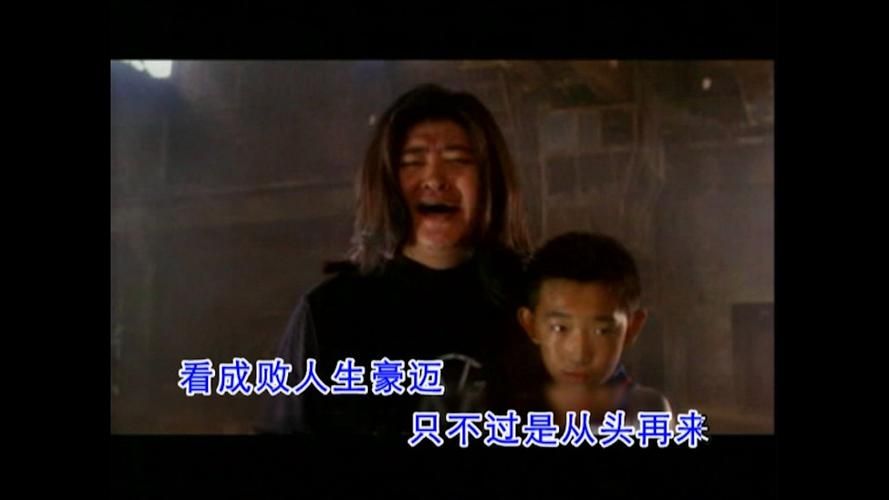

于是有了那句词:"心若在梦就在,天地之间还有真爱;看成败人生豪迈,只不过是从头再来。"你品,细品——没有说"别难过",没有说"会好起来",直接把"成败""豪迈"和"从头再来"绑在一起,像在告诉所有人:摔疼了?正常。重要的是,你还敢不敢再迈一步。

录制那天,刘欢反复唱了十几遍。后来他在采访里说:"录音棚里灯都关了,我就想着那些下岗工人,他们这辈子可能第一次觉得'没用了',可谁还没有从头来过的机会呢?"

他的"从头再来",不是歌里的故事,是自己的生活

很少有人知道,刘欢自己人生的"从头再来",来得比1997年更早,也更狼狈。

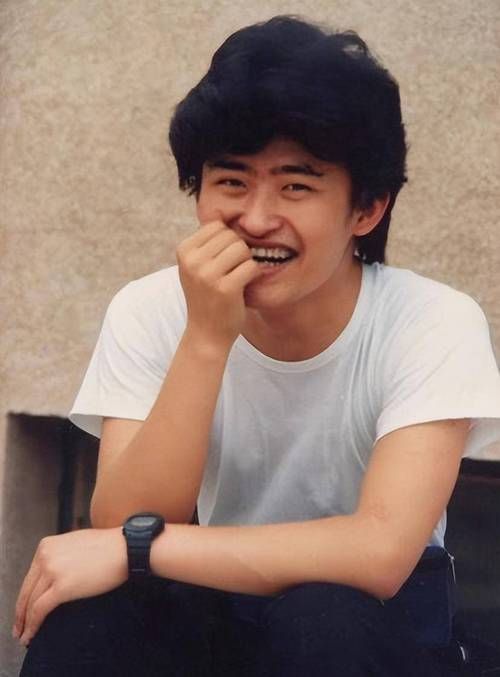

1993年,刘欢已经是公认的"中国流行音乐教父"。可就在这时候,他查出脂肪肝,医生严令:"再不戒酒,嗓子就废了。"那时候的他,烟酒不离手,演出前还要喝两杯"壮胆"。站在镜子前摸着微微隆起的肚子,他突然意识到:"我唱了那么多歌,可连自己的身体都管不好,还怎么唱给别人听?"

他做了个让所有人傻眼的决定:暂时隐退,戒烟戒酒,每天跑步10公里。那段时间,他从公众视野里"消失"了,连朋友聚会都不参加。有次去商场,听到音像店里放自己的歌,他站在柜台前听了半首歌,默默走了。

等到1995年重新出来时,他瘦了20斤,嗓子恢复得比还好——可歌坛早已变了天。新人辈出,风格多元,他过去那种"学院派"唱法突然"不吃香"了。有制作人劝他:"刘老师,你得跟风,唱点流行口水歌。"他笑了笑,转身回到北京音乐学院的教室,给学生们上课。

"你们以为'从头再来'是摔倒了再爬起来?其实是不敢认输。"后来他在一次讲座上说,"当年我戒烟戒酒,是从跟自己较劲开始;后来我回学校教书,是从承认'我不懂现在的市场'开始。真正的'从头再来',是你敢不敢把过去的成绩清零,重新当一个'小学生'。"

30年过去,我们为什么还需要从头再来?

现在的年轻人,可能很难理解1997年的那种"集体焦虑"。没有"铁饭碗"可砸,没有"单位"可依靠,每天都在"算法""KPI""35岁危机"里打转。可奇怪的是,从头再来突然又火了——短视频平台上,有人用它配下岗老父亲的纪录片,有人用它写自己辞职创业的Vlog,甚至有00后留言:"每次觉得撑不下去,就听刘欢唱这句'只不过是从头再来'。"

为什么?因为刘欢唱的从来不是"成功学",是"韧性"。

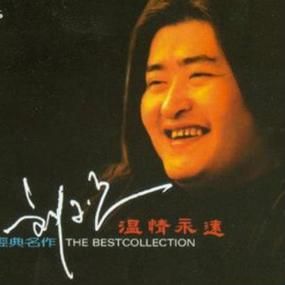

他的声音里没有抱怨,只有坦然;没有励志,只有真实。就像他后来的人生:2000年后,他除了唱歌,做了很多"不赚钱"的事——给民谣歌手站台,做传统文化的推广,甚至在中国好声音里当导师,从不吝啬把机会给新人。有人说他"浪费才华",他只是笑:"人这一辈子,不就是不断从头来过吗?今天教学生,明天写新歌,都是'再来'。"

前几天刷到一条老视频,2008年奥运会,刘欢在鸟巢唱我和你,西装笔挺,声音依旧洪亮。镜头扫过观众席,有白发苍苍的老人跟着哼,也有孩子睁大眼睛听。突然就明白了:真正的经典,从来不是靠旋律火,而是靠一代又一代人,在歌里听见自己的故事。

所以下次再听从头再来,别急着把它当成"心灵鸡汤"。你听见的不仅是刘欢的声音,也是一个30年前的启示:人生哪有那么多一帆风顺?但摔疼了,拍拍土,敢说"再来一次"的人,早就赢了一半。

就像刘欢自己常说的:"唱歌和做人一样,重要的不是唱得多高,唱多久,而是当你没东西可唱的时候,还能不能从头找回那个爱唱歌的自己。"

这一次,你准备好"从头再来"了吗?