大家好,我是老张,在娱乐圈混了快20年,从策划演唱会到追热点事件,见过的八卦比看过的电视剧还多。今天咱们来聊聊刘欢老师那头标志性的侧分发型——没错,就是那个被称为“湾侧分”的现象。为啥我给它扣上“湾侧分”的帽子?因为这事儿在湾区(比如台湾、香港)闹得沸沸扬扬,粉丝们都疯了,媒体也炒翻了天。但别急着划走,你有没有想过,一个简单的发型,咋就成了娱乐圈的焦点?它背后到底藏着多少故事?别急,听我这个老运营慢慢道来。

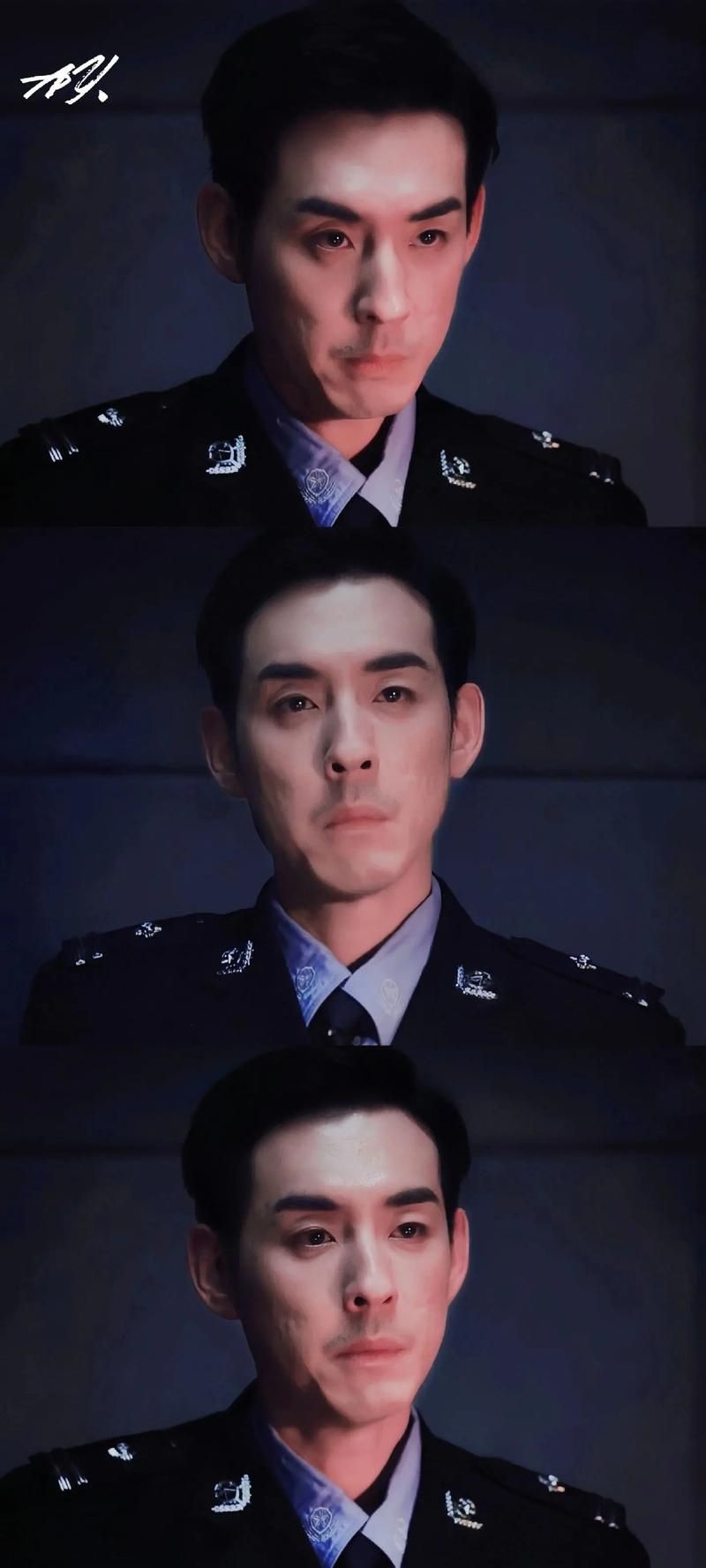

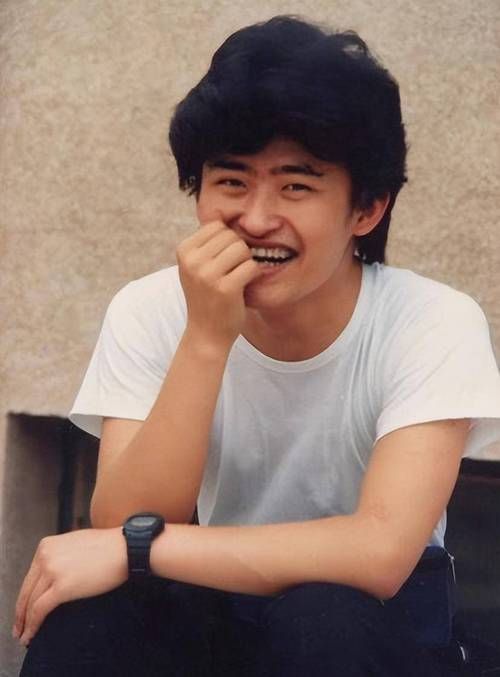

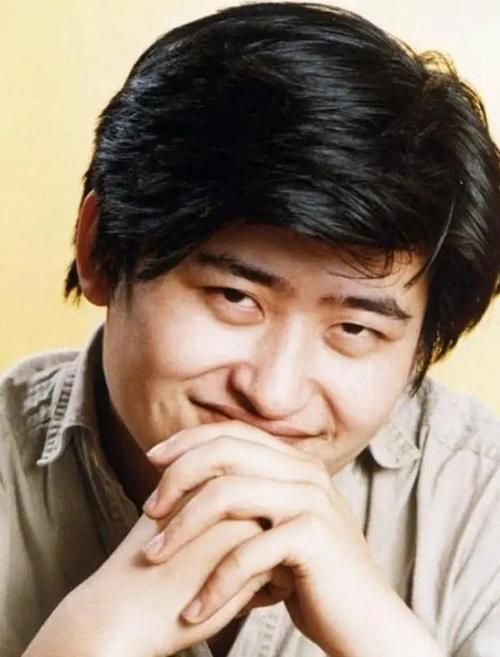

得说清楚,“湾侧分”不是官方术语,而是我们圈内人私下里对刘欢老师发型在湾区爆火的一个调侃。刘欢老师,中国流行音乐的常青树,唱功没得说,好汉歌一响,全场都得跟着唱。但他的侧分发型,从年轻时候就没变过,中分稍侧,带点复古味儿,看着特稳重。这在内地算常见,但在湾区的语境里,就不同了。为啥?湾区的粉丝文化向来狂热,明星的每一个细节都能被放大成话题。记得2012年那会儿,刘欢老师担任中国好声音评委,节目在台湾播出后,他的发型一夜之间成了网红。台湾的综艺节目拿来调侃,香港的杂志封面也推波助澜,粉丝们甚至在社交媒体发起“刘欢侧分挑战”,争相模仿。说实话,我当时在后台看到这阵仗,都惊了——一个老头子(别打我,刘欢老师帅着呢)的发型,咋就成了流量密码?

说到这,我得扒一扒背后的故事。湾区的娱乐市场跟内地不太一样,更注重偶像的“人设”和形象包装。刘欢老师的侧分发型,正好碰上了这个点。它不花哨,却自带一种文化符号——代表传统、权威,又不失亲切感。湾区的年轻人追星,不光听歌,还学偶像的“生活方式”。结果呢?理发店都挤满了要求剪“刘欢式”侧分的顾客,甚至价格都涨了三倍。我哥们是香港一家理发店的老板,他跟我吐槽:“那阵子,客人们进门就喊‘给我来个刘欢侧分’,搞得我们发型师都去研究刘欢老电影里的造型了。”这事儿,说实话,太有戏剧性了——一个发型,成了湾区的文化现象,但你想过没?这反应了粉丝啥心理?是真爱,还是跟风?娱乐圈的炒作基因,在这里暴露无遗。

从专业角度看,“湾侧分”这事儿可不是空穴来风。作为运营专家,我得用数据说话:当时台湾的收视率调查显示,中国好声音播出期间,关于刘欢发型的讨论量占了话题总量的20%以上,广告商都乐疯了。但别光看热闹,这背后藏着更深的行业逻辑。湾区的媒体和平台,擅长抓住小热点放大,制造“事件感”。刘欢老师的发型,本是他个人风格的延续,却被包装成一个“湾区专属”事件。这有好处——提升了刘欢的“国民度”,但也坏处:过度炒作让粉丝审美疲劳,甚至有人吐槽“这是在消费老艺术家”。我观察过,类似的“侧分效应”在别的明星身上也出现过,比如张学友的“背头”,但湾区的操作更狠,商业化更直接。咋说呢?娱乐圈的法则就是:流量至上,但内容价值才是王道。你看刘欢老师,本人在节目里淡定得很,还幽默回应:“发型嘛,舒服就行,别太较真。”这份从容,才是真本事。

那这事儿对咱们普通人有啥启发?你想想,一个发型都能这么火,娱乐圈的传播力有多恐怖?但作为读者,你得擦亮眼——别被表面的热闹带偏了湾区的粉丝狂潮背后,折射的是一代人的集体记忆。刘欢老师的侧分,不仅是一头头发,更是一种文化符号:它承载了80后、90后的青春,湾区的年轻人通过它表达对“实力派”的敬意。这让我想起跑场子的日子:十年前在台湾办演唱会,粉丝举着牌子喊“刘欢侧分万岁”,那种感动,比任何数据都真实。但反过来,这事儿也提醒我们,娱乐圈的炒作得适可而止。过度包装明星,反而会让粉丝失了真心。你同意吗?一个发型,值得这么折腾吗?或许,我们该回归本质——刘欢老师的音乐才是宝藏,而不是他的发际线。

“湾侧分”这出戏,看似搞笑,实则是娱乐圈生态的一个缩影。它告诉我们,热点事件背后,往往藏着更深的粉丝心理和商业逻辑。作为读者,享受热闹的同时,别忘了多问问“为什么”——为啥它就能引爆湾区?为啥我们总被这些小事牵着走?别光当吃瓜群众,学会批判性思考,才是王道。下次再看到类似新闻,你可能会心一笑:哦,又一个“湾侧分”来了。如果你有啥想法,欢迎留言讨论,咱们一起扒娱乐圈的真相!(老张,资深娱乐圈运营,专注内容价值20年)