1993年,香港红磡体育馆的灯光亮得刺眼,黄家驹抱着吉他,嗓子带着一丝沙哑却格外坚定地唱出“原谅我这一生不羁放纵爱自由”。台下几万人跟着合唱,泪水和呐喊混在一起,谁能想到,这首歌后来会变成无数人青春的BGM,甚至有人会在KTV里打着拍子,红着眼说“这就是我的故事”。

但不知道从什么时候开始,网上突然冒出一个说法:“海阔天空最早其实是刘欢唱的,后来才给了Beyond?”这说法一传十、十传百,连不少老歌迷都开始犯嘀咕:“难道我听了这么多年的‘原唱’,其实搞错了?”

今天咱们就掰扯清楚:刘欢和海阔天空,到底有没有关系?如果没关系,为什么会有这种传闻?而Beyond的这首“神作”,又是怎么一步步成为“华语乐坛的图腾”的?

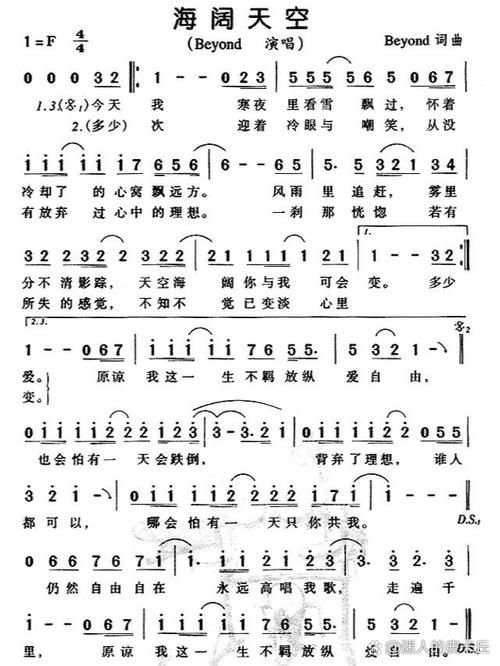

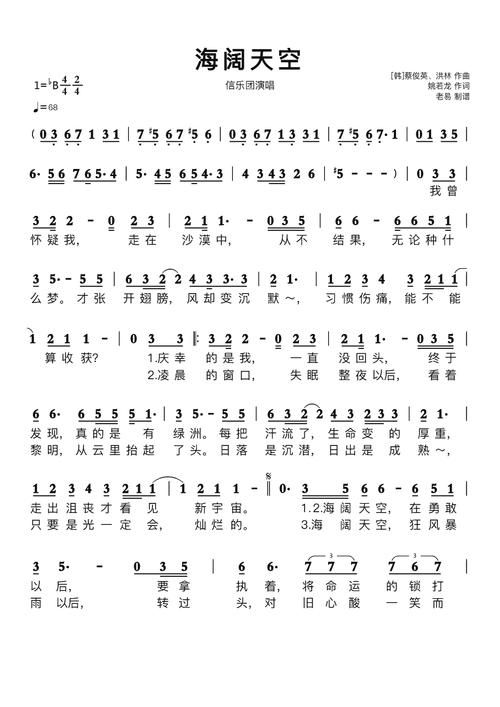

先说最直接的答案:海阔天空的原唱,从始至终只有Beyond。黄家驹词曲编曲一手包办,1993年收录在专辑乐与怒里,这首歌从诞生起,就刻着Beyond的烙印——那种对理想的执拗,对现实的不甘,甚至黄家驹略带哭腔的唱法,都是别人模仿不来的“独一份”。

那刘欢老师为什么会和这首歌扯上关系?这得从90年代华语乐坛的特殊性说起。那时候内地和港台的音乐交流,不像现在这么通畅,很多人对“幕后音乐人”不熟悉,只知道台前的“明星”。刘欢作为内地乐坛的“大哥大”,音域宽、实力强,唱过千万次的问好汉歌,几乎成了“大气磅礴”的代名词。而海阔天空刚出来时,虽然在香港火了,但内地大众真正熟悉它,已经是1997年黄家驹去世后,通过盗版磁带、电视剧OST慢慢传播开的。

等海阔天空在内地火了,有人就开始“溯源”:这首歌的旋律这么大气,不像香港小情小调的作品,会不会是内地音乐人写的?然后有人突然想起:“刘欢老师好像也唱过类似风格的歌!”这一联想,加上个别短视频断章取义,把刘欢在其他节目唱的歌剪成“海阔天空片段”,谣言就这么传开了。

说实话,这种说法有点“张冠李戴”。刘欢老师从来没说过自己唱过海阔天空,也没参与过这首歌的任何创作。但为什么大家“愿意相信”这个谣言?或许是因为,刘欢的声音里确实有海阔天空要表达的力量感——那种从胸腔里涌出来的、不妥协的劲儿。只不过,刘欢的“力量”是成年人的厚重,是历经世事的沉淀;而黄家驹的“力量”是年轻人的闯劲,是带着棱角的挣扎。

你听刘欢唱从头再来,会看到一个跌倒了再爬起来的“战士”;听黄家驹唱海阔天空”,会看到一个跑着去追光的“少年”。两种力量都很珍贵,但不是一个方向。

有人可能会问:“就算刘欢没唱过,那他要是翻唱海阔天空,会是什么样?”其实早在2015年,我是歌手第三季上,孙楠就翻唱过这首歌,把高音飙到极致,震撼了不少人。但刘欢的风格更适合用低沉的叙事感来演绎,副歌部分可能不会那么“炸”,但会像讲故事一样,把“冷漠的人”“谢谢你们”背后的无奈和感激,唱得更戳心。可惜的是,刘欢老师从没在公开场合唱过这首歌,或许在他心里,有些经典“只可远观”,不敢轻易去碰吧。

说到底,海阔天空能成为经典,从来不是因为“谁唱过”,而是因为它唱到了每个人的心里。你是加班到深夜的打工人,听到“风雨过后不见谁人去留,依然迎着冷眼与嘲笑”会红了眼眶;你是高考失利的学生,唱“多少次迎着冷眼与嘲笑,从没有放弃过心中的理想”会挺直腰杆;就连广场上跳广场舞的大妈,放这首海阔天空也能跟着踩两脚,大概是觉得“这歌有劲儿,活成自己就对了”。

所以啊,不管有没有“刘欢原唱”的谣言,海阔天空的地位都稳得很。它是Beyond用生命写就的绝唱,是黄家驹留在世界上的最后一声呐喊,也是一代人心里“永不熄灭的火”。

下次再有人跟你说“海阔天空最早是刘欢唱的”,你可以笑着反问他:“那你听过黄家驹1993年在红磡体育馆现场的版本吗?那才是刻在华语乐坛骨子里的‘原唱’啊。”