1998年的夏天,长江没睡好。

水位线像被谁的手指不断向上推,从荆江到鄱阳湖,从武汉到九江,堤坝上每隔几十米就有一面红旗在风里哗啦响,那是“防汛重地”的标记,也是无数人心里的弦——绷得太紧,生怕一断,就再也收不回来。

电视里总循环着一幕:穿军装的年轻人跳进齐腰深的洪水里,肩膀顶着沙袋,后背是即将决堤的缺口,脸上的泥水和汗水混在一起,分不清哪道是汗,哪道是泪。偶尔镜头切到临时安置点的帐篷,老人抱着孩子坐在潮乎乎的地上,盯着收音机里断断续续的救灾新闻,嘴里喃喃:“家都没了,往后可怎么过啊?”

就在这时,一个声音突然从收音机里飘出来,沙哑,却像块热炭,掉进了冰水里。

“昨天所有的荣誉,已变成遥远的回忆,勤勤苦苦已度过半生,今夜重又走入风雨……”

是刘欢。他在1998年央视我们万众一心抗洪专题晚会上,唱着那首后来刻进一代人DNA里的从头再来。没有华丽的舞台,没有炫目的灯光,他就坐在一张旧木桌旁,面前摆着架简谱,身后是循环播放的抗洪画面——被淹没的稻田、飘着国旗的抢险船、军民一起扛铁锹的背影。

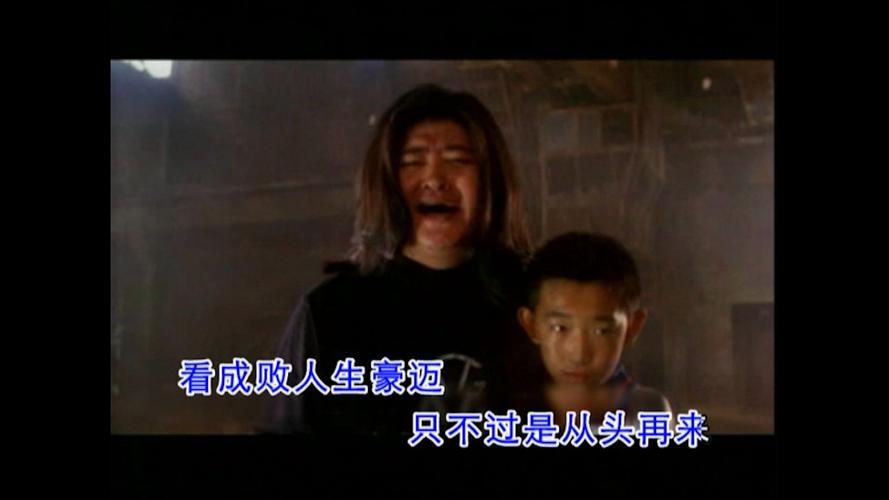

有人后来回忆,当时听这首歌,总觉得每个字都从电视里“弹”出来,砸在心上。尤其是那句“看成败人生豪迈,只不过是从头再来”,明明是普通的旋律,从刘欢嘴里唱出来,却像有双大手,把那些蜷缩在帐篷里的心,一只只从地上拉了起来。

其实从头再来这首歌,本就不是为“洪水”而写。

1997年,国企改革进入深水期,不少工人下岗。刘欢受邀为电视公益宣传片演唱主题曲,他想,这些从工厂走出来的人,手里攥着下岗证,眼里可能还闪着迷茫,他们需要的不只是一句安慰,更是一句“你能行”的肯定。所以他没有用激昂的调子,而是选了最朴素的叙述式唱法,像老友坐在对面,慢慢讲一个关于“站起来”的故事。

谁也没想到,一年后,这首歌会跟着洪水,走进另一个“战场”。

1998年夏天,长江流域遭遇特大洪水,2900多万人受灾,490多人失去生命,直接经济损失1600多亿。救灾晚会上,导演组原本定的都是欢快的歌,说要给灾区人民“鼓鼓劲”。但当刘欢拿起话筒,突然说“要不唱从头再来吧”,全场安静了——

那些在洪水里挣扎的人,那些失去了家园却没失去希望的人,不正是最需要“从头再来”的勇气吗?

刘欢唱得慢,像把每个字都嚼碎了咽下去。

“心中拥有梦想,突然间一切改变”,唱到这里时,镜头里闪过一个年轻母亲抱着孩子坐在堤坝上,孩子已经睡着,她仰着头,看夜空里的星星,嘴唇在动,像是在许愿。刘欢的眼眶红了,赶紧低下头,掐了一下自己的手背——他怕自己唱不下去,可当他抬头,看到台下那些穿着救援服的人跟着轻轻哼唱时,他又把声音稳住了。

“走吧走吧,人总要学着自己长大,走吧走吧,人生难免经历苦痛挣扎。”

后来有记者问刘欢,为什么在那种场合选这首歌?他想了想说:“你看那些抗洪的人,他们其实早就‘从头再来了’——家园没了,他们就在岸上搭个棚;庄稼淹了,秋天就再种一茬。人啊,只要心还在,就没有过不去的坎儿。”

20多年后,再听刘欢洪水版的从头再来,总能闻到一股“泥味儿”——不是泥土的腥,是洪水退去后,阳光晒在淤泥上的味道,是老兵们洗得发白的军装上的味道,是灾民端着救济粮时,眼里的光的味道。

2020年,长江再次告急,有人在短视频里剪了1998年的抗洪画面,配的依旧是刘欢的歌声。评论区有个留言说:“我爸当年就在九江堤坝上扛了三天沙袋,他说当时最难的不是累,是怕。直到听到这首歌,他突然觉得,‘怕啥?大不了从头再来’。”

是啊,怕啥呢?

21年前,刘欢用一把吉他和一句“从头再来”,告诉在洪水中站不起来的人:擦干眼泪,咱接着干。

21年后,当新的洪水来临,当我们面对生活的“洪峰”,那句“看成败人生豪迈,只不过是从头再来”,依旧是刻在中国人骨子里的答案——因为我们知道,从来没有什么天灾人祸能真正打倒一个不肯认输的人。

所以,如果你现在正觉得“太难了”,不妨去听听21年前那场洪水里的歌。

你会明白,所谓“从头再来”,不是一句豪言壮语,是洪水退去后,你踩着泥,一步一个脚印,重新搭起的那个家;是下岗后,你擦掉眼泪,走进招聘市场时,挺直的腰杆;是我们祖祖辈辈,传下来的那股子“只要心不死,就一定能活”的劲儿。

这,大概就是刘欢当年想唱的——不是给谁的施舍,而是给所有在风雨里,还在往前走的人的,一份底气。