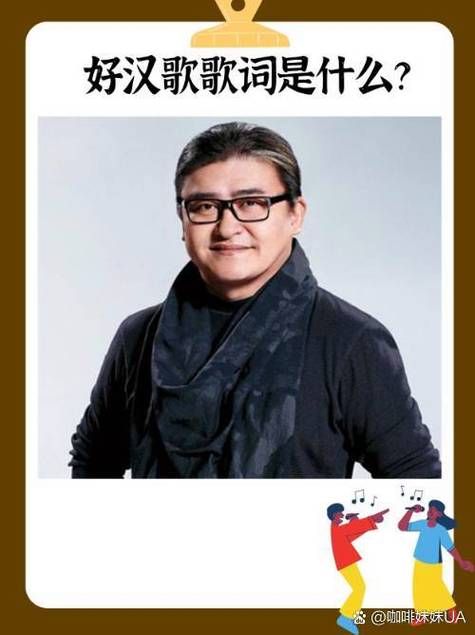

咱提起刘欢老师,脑子里先冒出来的是什么?是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是弯弯的月亮里摇曳的温柔,还是千万次的问里穿透岁月的深情?作为华语乐坛的“活化石”,他的嗓子被戏称是“老天爷赏饭吃的低音炮”,在无数人心里,刘欢不只是一位歌手,更像是一棵扎根音乐土壤几十年的大树——枝繁叶茂,根深蒂固,默默撑起一片属于好音乐的天空。

可要问“刘欢树长什么样”,这问题突然就难住人了。毕竟咱没见过他院子里种了啥树,也没听说哪个公园专门为他种了“刘欢纪念树”。但你仔细琢磨琢磨,“刘欢树”这词儿,听起来怎么就这么有画面感呢?它或许不是真指一棵具体的树,而是藏在他音乐生涯里的那些“树影婆娑”的故事,是刻在他骨子里的那股“大树精神”。

你想想,刘欢刚走红那会儿,是上世纪80年代末。那时候的华语乐坛,港台风盛行,编曲花哨,歌词爱玩一些朦胧的浪漫。他呢?偏偏带着一股“学院派”的轴劲儿,弯弯的月亮里,他用最简单的吉他和弦,唱出了中国式乡愁的细腻;到好汉歌,直接把豫剧的“傻小子干活”劲儿融进摇滚,唱得荡气回肠,连不听戏的人都跟着哼“大河向东流”。这不就像一棵刚栽下的树吗?不急着往上蹿,先把根扎在传统的土壤里,把那些老百姓听得懂、有共鸣的养分都吸进骨子里。

后来他成了“导师”,在好声音的舞台上,多少年轻选手被他骂过“不动脑子”“技巧堆砌”,可转头又看到他俯身细听选手唱歌的样子,看到他为好作品激动得拍大腿的样子。有次采访他说:“我不是来选偶像的,我是来找能把歌‘种’进人心里的歌手。”这话听着,不像导师,倒像老园丁在教徒弟怎么让小树苗长得直。那些年里,他捧出了张碧晨、扎西平措等一茬茬“新苗”,自己却始终站在树荫下,从没想过靠节目蹭热度。这种“甘当绿叶”的劲儿,不就是大树该有的吗?枝桠伸得再高,也得知道根在哪儿。

要说“刘欢树”最特别的“年轮”,还得是他对音乐的较真。有次录歌,为了一个升调半音的音色,他能反复录十几遍,汗湿了后背也不喊停。有人说:“刘老师,这细节听不出来吧?”他摆摆手:“我听不出来,听众可能也听不出来,但音乐里有。就像树上的叶子,每片纹路不一样,但阳光一照,都能让人感受到生命力。”这话听着玄乎,可你回头再听他的重头再来,前奏一起,那种从胸腔里涌出来的力量,不就是“生命力”三个字活生生的注脚吗?一棵树,只有年轮长得密,才能经得住风雨,他的音乐能几十年后还让人听得热泪盈眶,不就是靠这股“较真劲儿”打磨出来的?

其实啊,“刘欢树”长什么样,可能没那么重要。重要的是,他像一棵树那样活过——在泥土里扎根,在风雨里生长,在阳光下结果,然后把枝叶伸向每一个需要阴凉和果实的人。我们听他的歌,就像坐在大树下乘凉,风一吹,树叶沙沙响,那都是岁月讲的故事。现在他偶尔还在舞台露面,鬓角泛了白,嗓子依然醇厚,就像一棵老槐树,春天抽新芽,秋天挂果子,年年都有新气象。

你说,一棵树要长多久,才能把一个人的故事刻进年轮里?刘欢的“树”,或许早就不只是一棵树了——它是华语乐坛的坐标,是无数音乐人心里的灯塔,也是我们这些听歌人,青春里那片不会褪色的绿荫。