说起华语乐坛的"定海神针",刘欢是绕不开的名字——嗓音醇厚如陈酒,舞台驾驭如老匠人刻刀,不管是好汉歌的豪迈还是千万次的问的深沉,总让人觉得:这声音,就该站在舞台中央,撑起整片天。可要是你翻出他早年的一段弹唱视频,怕是要愣住:这位"重量级"歌者,竟抱着一把木吉他,坐在聚光灯外,用沙哑的嗓音轻轻唱着弯弯的月亮,琴弦上跳动的,不是技巧的炫耀,倒像邻家大叔的午后的闲聊。

而另一头,李健简直是"吉他诗人"的代名词——清华毕业的"音乐匠人",抱着吉他就能把贝加尔湖畔唱成流动的画,风吹麦浪飘进麦田里。他的弹唱总带着一股书卷气,手指拨动琴弦的间隙,你能听见风从贝加尔湖面吹过,能看见麦浪在阳光下起伏。可要是你看过他唱父亲写的散文诗的现场,眼角的皱纹和微微发颤的尾音,又会突然戳破那层"诗意"的外壳,露出最柔软的人间烟火。

这俩八竿子打不着的歌手,怎么就因为一把吉他,让人听出了"殊途同归"的音乐真味?

刘欢的吉他:藏在"大歌"里的"小手段"

很多人可能忘了,刘欢年轻时可是玩民谣出身。80年代的北京,他抱着吉他在校园里唱校园的早晨,宿舍楼下挤满了听歌的同学,那时的声音还没后来的厚重,却像浸了晨露的青草,带着点生涩的鲜活。后来他一嗓子少年壮志不言愁横空出世,成了便衣警察的主题曲,也从那时候起,大家记住了他的"大嗓门",反倒把吉他这个"老伙计"藏了起来。

可藏得再深,也藏不住音乐里的"根"。你听他唱千万次的问,前奏一起,明明是弦乐铺开的宏大场面,可副歌那句"千万次地问",尾音里却带着吉他弹唱才有的颗粒感——像用指尖敲在心口上的闷响,不是砸下去的重锤,是慢慢渗出来的疼。后来在歌手的舞台上,他选了从前慢,没伴舞,没华丽的编曲,就一把吉他,沙哑的声音像爬满皱纹的老树干,却把木心先生写的"从前的日色变得慢,车马邮件都慢",唱成了岁月本身。有网友说:"刘欢的吉他不炫技,他就用它当拐杖,扶着你慢慢走,走到人心底最软的地方去。"

这句话没错。他说过:"音乐不是用来吼的,是用来说的。"吉他对他来说,就是那个"说"的工具。舞台上的他像一位挥斥方遒的将军,可将军心里,永远住着一个抱着吉他讲故事的孩子。

李健的吉他:从"诗人"到"邻家"的转换键

李健跟吉他的缘分,几乎是刻在骨子里的。学古典音乐出身的他,大学时爱上了民谣,吉他和弦成了他写歌词的"草稿纸"——贝加尔湖畔的旋律,是在吉他上反复拨弄出来的;风吹麦浪的和弦走向,是他在宿舍阳台上,看着楼下麦田,随手按出来的。他曾说:"吉他不是乐器的名字,是我跟世界对话的方式。"

可很少有人知道,这个"诗人"也有"下凡"的时候。早年参加选秀,他抱着吉他唱传奇,评委夸他"像从唐诗里走出来的",他却说:"我最怕被贴标签。你看我弹可爱的一朵玫瑰花,能把自己唱成草原上的牧马人;弹一往情深的恋人,又能变成失恋的小青年。吉他就是个转换键,你想往哪走,它就带你去哪。"

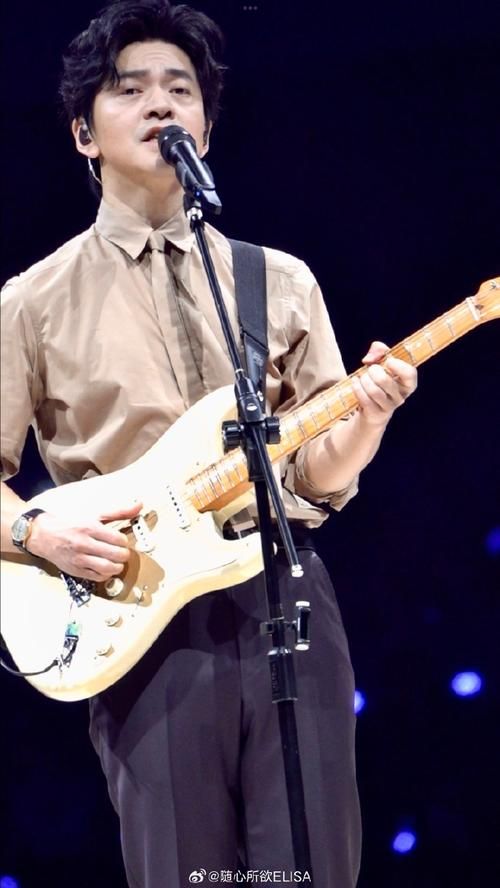

后来他成了"音乐诗人",开世界巡回演唱会,舞台中央永远放着一把吉他。唱异乡人时,他会低头看琴弦,轻声说:"你们有没有在深夜里,特别想家?"唱水流众生时,他会闭上眼,手指在琴弦上跳舞,像在跟星星对话。可最动人的,是他唱父亲的那首父亲写的散文诗——没有华丽的高音,没有炫技的solo,就几句简单的分解和弦,声音低得像怕吵醒记忆里的父亲,可唱到"这是那一辈,给我们留下来的散文诗",台下几千人跟着和声,哭成一片。有人说:"李健的吉他是冷的,像贝加尔湖的水;可又是热的,像他歌里的人间烟火。"

一个"藏",一个"透",谁更懂音乐?

刘欢"藏",是因为他把技巧酿进了情感里。你听他弹唱,几乎听不出复杂的指法,可每个音符都卡在人心跳的节拍上,像喝了一口温吞的酒,初尝平淡,回味全是醇厚。他曾说:"我弹吉他不为让人看见我的手,而是为了让我的手和我的心,离得更近一点。"

李健"透",是因为他把生活揉进了旋律里。你听他的弹唱,像在听一个朋友讲故事,不急不躁,每个字都带着烟火气。他曾说:"吉他不是用来装腔作势的,是用来跟普通人说'我懂你'的。"

一个像被岁月磨平棱角的匠人,一个像把世界写进诗里的旅人,看似是两个极端,却用吉他告诉我们同一个道理:音乐最该有的样子,不是"我想让你听见什么",而是"我能让你看见什么"。刘欢让你看见大歌手的小柔软,李健让你看见诗人的烟火气,都是把最真实的人,摆在了音乐的正中央。

所以非要问谁更懂音乐?或许不用答案。就像刘欢的吉他藏在舞台背后,李健的吉他在灯光中央,可当他们拨动琴弦,你听见的从来不是技巧的对错,而是两个灵魂在说:"你看,生活就是这个样子,有豪迈,有温柔,有烟火,有星光——而音乐,就是把这些唱给你听。"