凌晨一点,刷到朋友发来的消息时,我正盯着电脑屏幕上没写完的周报,手指顿在键盘上。第一反应是心脏猛地收紧——刘欢?那个唱了好汉歌能让全村大喇叭都跟着嘶吼,唱了千万次的问能让KTV里麦霸都沉默的刘欢老师?

后来才反应过来,是“走了”这个词,又一次在娱乐圈里玩起了多义词。翻到热搜词条,发现是刘欢老师在某个音乐节后台被拍到“走路”:穿洗得发白的牛仔裤,套着宽松的印花卫衣,脚步有些慢,背微微佝偻,却还是一边走一边跟着耳机里的旋律哼哼,手指在膝盖上轻轻打着拍子。

配文说:“刘欢老师昨晚‘走’完了后台的路,也‘走’过了三十年的音乐时光。”

01.我们总在用“走了”告别,却忘了“走着”的人有多珍贵

“走了”这两个字,在娱乐圈里太重了。重到前阵子某位老演员离世,词条挂了三天,评论区全是“一路走好”;重到上周某位年轻歌手退圈,粉丝哭着说“你终于‘走’出了那个让你累到哭的圈子”。

可刘欢老师的“走了”,却偏偏让人掉了眼泪,又笑着红了眼眶。

镜头扫到他后颈的头发有些稀疏了,像我们刚上高中的班主任;他被工作人员搀着上台阶时,笑着说“慢点,我这老骨头经不起颠”,像家里总说“没事没事”却偷偷贴膏药的父亲;甚至有粉丝冲他喊“老师好帅”,他愣了一下,然后摸了摸肚子,用标志性的低音笑出声:“这年岁还敢说帅?给你们丢人了啊!”

那一刻突然明白,我们这些年围观的“星路”,哪里是什么闪闪发光的通天大道?分明是一个普通人,踩着时代的脚印,一步一步踩出来的印记。

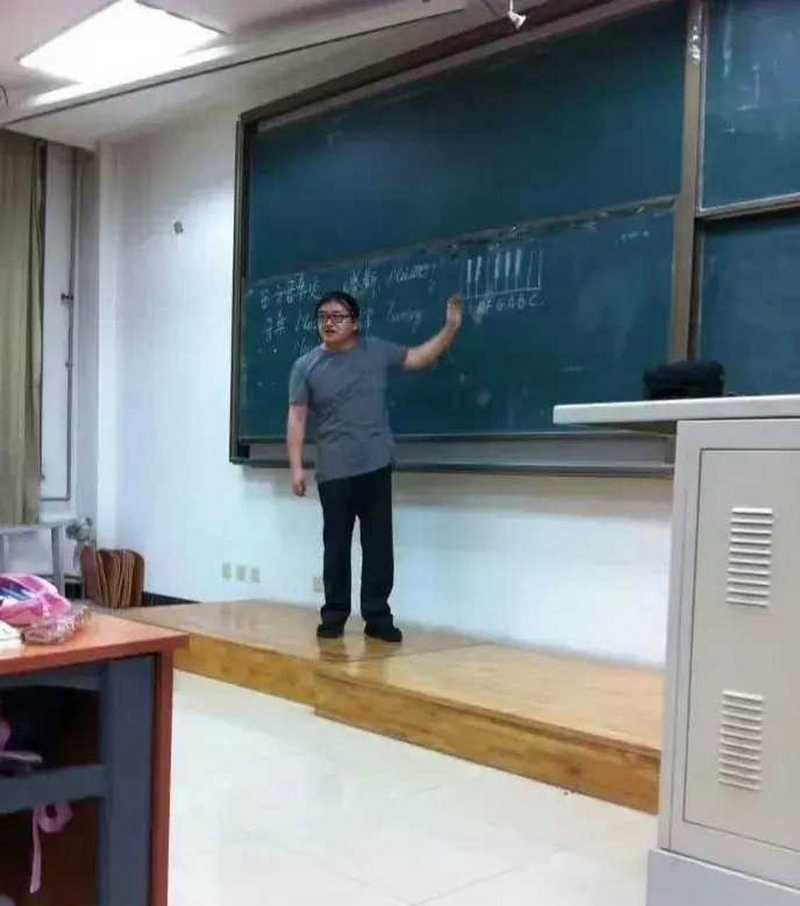

02.从“洼地里的一条汉子”到“音乐教父”,他踩着“路”的样子比歌词还动人

刘欢老师自己总说,自己就是“从北京胡同里走出来的,唱着歌瞎逛的普通人”。

1987年,他第一次出现在电视上,唱少年壮志不言愁,摄像机怼着他脸上的痘痘,他却扯着嗓子吼“一声吼啊,该出手时就出手”,那时候的“走”,是揣着一把闯劲儿,从北京广播学院的小礼堂,一步步“走”到全国观众的客厅里;

1998年,好汉歌火遍大江南北,他在春晚舞台上穿对襟红衫,挥着袖子唱“大河向东流啊,天上的星星参北斗”,那时候的“走”,是把中国民间音乐的根,从田间地头“走”进了流行音乐的主流;

后来他在中国好声音里当导师,转椅一转,说“音乐是讲道理的”,学员唱哭时他偷偷抹眼泪,说“你们年轻,有无数种可能,我这个老头子,就给你们站个台”;再后来他很少出现在台前,偶尔露面,也是在音乐节的角落里,抱着吉他给新人帮场子。

你看,从“洼里的一条汉子”到“音乐教父”,他哪里是什么一步登天?分明是一直在“走”——在录音棚里“走”过无数个通宵,修改一段旋律;在舞台边缘“走”过无数次过场,只为让新人多些镜头;在音乐创作的路上“走”了三十年,把“流行”“民谣”“摇滚”都揉进自己的旋律里,最后酿成了一碗浓得化不开的酒。

03.“走了”不是终点,是我们终于敢回头看那个“一直在走”的人

有人说:“现在的娱乐圈,太缺刘欢老师这样的人了。”

缺他那份“不装”。红毯上别人都争奇斗艳,他却总穿着最朴素的西装,笑着说“舒服就行”;采访里别人都在营销“人设”,他掏心窝子说“我脾气不好,急起来也骂人,但对音乐,我从不骗人”。

缺他那份“敢慢”。在这个流量至上的时代,多少人急着“变现”、急着“翻红”,他却沉下心来,花了三年时间整理中国民歌,说“有些东西,等一等,就没了”。

缺他那份“记得住根”。唱弯弯的月亮时,他能把江南水乡的朦胧唱进你心里;唱从头再来时,他又把普通人的倔强唱得热血沸腾。他的歌里,永远有“人”——有普通人的喜怒,有土地的温度,有时代的脉搏。

所以当看到“刘欢昨晚走了”的热搜时,我们才会先慌,再笑,最后红了眼眶。因为我们知道,这个“走了”,不是告别,而是提醒:慢点走,等等那个一直在“走”,却从未忘记为什么出发的人。

结尾有人说:“刘欢老师的歌,是刻在DNA里的。”

其实他这个人,又何尝不是?从青丝到白发,他一直在“走”——走在大时代的前面,也走在普通人的心里。

所以下次再听到“刘欢老师走了”,别急着掉眼泪。

摸摸心口,那首好汉歌是不是还在哼?

抬头看看天,那颗最亮的星,是不是他还在为你打着拍子?

毕竟,真正的人啊,从不会“走”。

他只是在下一首歌里,换了种方式,陪你继续“走”。