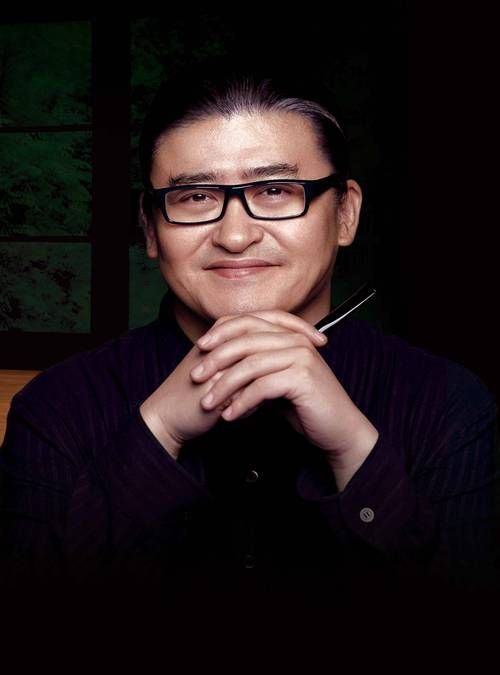

提起刘欢,脑子里响起的永远是好汉歌里“大河向东流啊”的豪迈,是弯弯的月亮里温柔缱绻的吟唱,那个站在舞台上西装革履、声音能穿透云霄的“国民歌王”,几乎成了华语乐坛“实力派”的代名词。可不知从什么时候起,公众讨论他的焦点,渐渐从“歌有多绝”转向了“头有多秃”——有人翻出他早年浓密的青丝感慨岁月不饶人,有人拿他标志性的光头造型开玩笑,甚至还有细心的观众扒出他不同时期的发际线变化,仿佛要在这位艺术家头上“考古”。

说真的,当我们盯着刘欢的头顶讨论不休时,到底在关心什么?

从“摇滚青年”到“光头大叔”:他的头发,藏着多少故事?

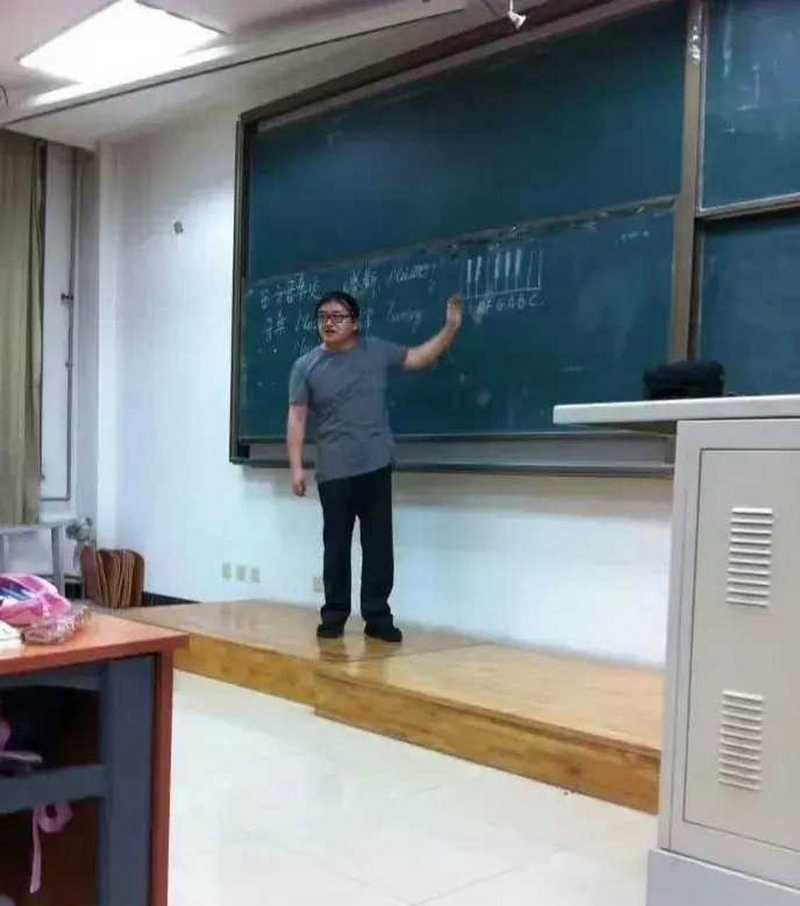

熟悉刘欢的朋友应该记得,年轻时的他,可不是如今这副“锃光瓦亮”的模样。上世纪80年代,还在中央音乐学院读书的刘欢,留着蓬松的卷发,穿着喇叭裤,抱着吉他唱校园民谣,妥妥的“文艺青年”标配。后来走上舞台,他梳着利落的中分发型,发量浓密得让很多男生羡慕,配上略带书卷气的眼镜,颇有“学者型歌手”的风范。

可大概从90年代末开始,细心的观众发现,他的发际线好像“悄悄撤退”了。再后来,无论是参加晚会、拍摄MV,还是担当中国好声音导师,他几乎都以光头形象示人。有人说他是“自愿剃光,更显威严”,也有人揣测是“脱发无奈,顺势而为”。直到2013年,他在一次采访中半开玩笑地回应:“头发?早就和它和平共处了!总不能让头发耽误了唱歌吧?”这句话里,有自嘲,更有一丝“与其纠结外表,不如专注本事”的通透。

其实,放眼整个娱乐圈,因为压力、遗传等原因脱星的演员、歌手不少。有些人是遮遮掩掩戴假发,有些人是硬着头皮接广告,而刘欢却选择“以最坦然的方式面对”——光头不仅没影响他的专业度,反而成了他的“个人标签”:当你站在舞台中央,所有人的注意力都在你的歌声里,谁还会在乎你有没有头发?

我们为什么对“秃顶”这么执著?或许该问问自己的“外貌焦虑”

说到底,刘欢的“头顶话题”,折射出的或许不是他的个人形象问题,而是整个社会对“外貌”的过度关注。娱乐圈里,“头发生长日记”成了某些明星的“必修课”,发量稀疏上了热搜,浓密头发能上头条,仿佛头发多寡直接关乎一个人的价值。可刘欢用几十年的职业生涯告诉我们:真正的“顶流”,从来不是靠头发堆出来的,而是靠作品说话。

想想看,他唱千万次的问时眼里的执着,唱从头再来里的嘶吼,唱亚洲雄风时的壮阔,哪一个不是因为情感饱满、技艺精湛?他曾在采访中说:“唱歌是我的命,只要还能开口,我就要唱下去。”这种对艺术的赤诚,让他在患上脂肪肝、血管瘤后依然坚持巡演,让他在年过六十时,依然能在舞台上迸发出年轻时的力量。相比之下,头上有多少头发,真的有那么重要吗?

或许,我们该反思:当我们讨论刘欢的“秃顶”时,是不是忘了那个用歌声陪伴我们几十年的刘欢?是不是把对艺术家的关注,从“他唱了什么”偏移到了“他长什么样”?

比“发际线”更重要的,是艺术家的“生命线”

回望刘欢的艺术人生,你会发现,他的“高地”从来不在头顶,而在心里。从北京人在纽约到甄嬛传,他为多少影视剧配过经典主题曲?从好声音到声生不息,他培养了多少年轻歌手?他用醇厚的嗓音跨越了国界,用真诚的作品打动了几代人。这些“实打实”的成就,岂是发量能衡量的?

去年,61岁的刘欢在一场音乐会上,连续唱了两个小时,汗水浸湿了衬衫,却依然坚持开口。有观众拍下他光头在灯光下反光的画面,配文“那块‘地方’虽然亮,但他的歌声比光更亮”。底下评论一片暖心:“只要他还能唱,我们就能听到最好的歌。”“头发多少无所谓,歌声里有岁月才珍贵。”

是啊,岁月会在每个人身上留下痕迹,会带走头发,会带走青春,但带不走的是艺术家的灵魂。刘欢的“秃顶”,不是“缺陷”,而是他几十年艺术生涯的“勋章”——上面刻着他对音乐的热爱,对生活的坦然,也刻着“实力比外貌更长久”的真理。

下次再有人问“刘欢是不是秃顶”,或许我们可以笑着回答:“是又怎样?他的歌声,可比头发多多了。”毕竟,真正的“国民歌王”,从来不是靠头发撑起来的,而是靠一首首能走进人心里的歌,撑起了华语乐坛的半壁江山。而我们,也该学会把目光从明星的头顶,移到他们的作品上——毕竟,那才是真正值得我们记住的东西,不是吗?